聴取体験の異化─身体的聴取のすゝめ|〈Feat.MATAWA vol.12〉特別論考

2025/10/16

10/18 FORESTLIMIT コンサートホール/クラブの先へ

tomo takashimaは、現代音楽(クラシック)やフリージャズ、ワールド/ミュージックなどのヴァイナルを多層的に繋ぎ、架空の奇妙なグルーヴを生成する極北系DJ。音楽にまつわる思考実験のフィールド・ワークとして位置付けられる、実験派パーティー〈feat. MATAWA〉の主催者としても活動している。

2025年10月18日(土)にはクラシック×ポピュラー実験音楽をコンセプトとした〈Feat.MATAWA vol.12〉を幡ヶ谷FORESTLIMITにて開催。横浜みなとみらいホールにて先日ハイカルチャーとサブカルチャーを横断するコンサート「音MAD ~デジタル・マキシマリズムと音楽~」を実施したYuri Umemotoや、SSWのrilium、MON/KU + 町田匡などが出演。

本稿では開催の迫る同パーティーを補完する手引きとして、tomo takashimaが抱く「コンサートホールとクラブ」という音楽体験の両極を巡り、乗り越えていくための考察を体系的に進めていく。

Text : tomo takashima

Edit : NordOst / 松島広人

序文:袋小路からの脱出

あえていうならば、21世紀の音楽体験はふたつの極によって引き裂かれている。

一方は、その形式主義と厳格な作法によって身体性を抑圧し、「教養」という高い参入障壁を築いてしまったクラシック音楽。もう一方は、身体を解放し共同体的熱狂を生み出すも、ダンスフロア的機能性への特化とハイコンテクストな排他性によって、時に内省的・構造的な美の探求を手放してしまうクラブ・ミュージック。両者はそれぞれの方法で音楽的な深度を深めつつも、自らが作り出した制度と作法の中に閉塞している。

もちろんすべてにはグラデーションがあり、それぞれの分野を押し広げる才能たちについて尊敬の念を忘れたことはない。しかしながらその上で、今回はふたつの極へと、単に中庸であることを超えた調停を試みたい。両者の制度的・文化的な呪縛を解き放ち、音楽のもつ根源的な力:音によって身体と精神が変容させられる体験を取り戻すためのアイデア、それを便宜的に「身体的聴取」と呼称し提唱してみたい。

1,身体性について:能動的なCrowd / 受動的なAudienceという神話の解体

クラブとコンサートホールにおける身体性を表現する語は、それぞれCrowd(群衆)とAudience(聴衆)というふたつの異なる主体モデルによって規定されてきた。前者はダンスフロアで熱狂する動的・能動的な身体。後者は指定された座席で作品を受容する静的・受動的な身体のイメージだ。

そう定義するのはいかにもシンプルであるが、しかし実情はもっと複雑だろう。第一にクラブを構成するCrowd(群衆)という言葉の語源は、「押し込む」「押す」「詰め込む」といった意味を持つゲルマン祖語の「*krudana-」に由来するそうで、ニュアンスとしては「単に多くの人が密集している状態そのもの」を指す。ディープな野外レイヴで見られるような、その場にいる全員が合目的的に体を動かし、ストイックにトランス状態を志向するような状況はいかにも動的である。

一方で現実のクラブにおけるダンスフロアを思い浮かべてみると、もう少し雑多で多様な目的をもった身体が、思い思いに楽しんでいることだろう。あるいは、そこでの身体はいかにも手持無沙汰に、なんとなく音に乗っていることが多いかもしれない。こちらのほうがずっと本来の「Crowd」的だ。

ダンスフロアやレイヴの渦中で巻き起こるトランス体験というのは、反復運動とあくまでその「結果」としての地点への到達である。ふまえると、クラブ空間を構成する身体は一見するといかにも動的ではあるけれど、その内実としては「ただそこに在る/身を置いている状態」というのが近い。このような身体のありようを表現する概念に、能動態でも受動態でもないギリシャ語由来の「中動態」というものがあるのだが、詳細が気になる方は國分功一郎『中動態の世界 意志と責任の考古学』(2017)を参照されたい。

Audienceの誕生

一方、コンサートホールではどうか。

誤解を恐れず仮定すれば、クラシック音楽は今日、その不文律によって尊厳を保っている側面があるだろう。愛好家が鑑賞マナーに苦言を呈することも珍しくない。ある共同体にストイックな規範を敷けば、そこには自然と階級意識が生じる。

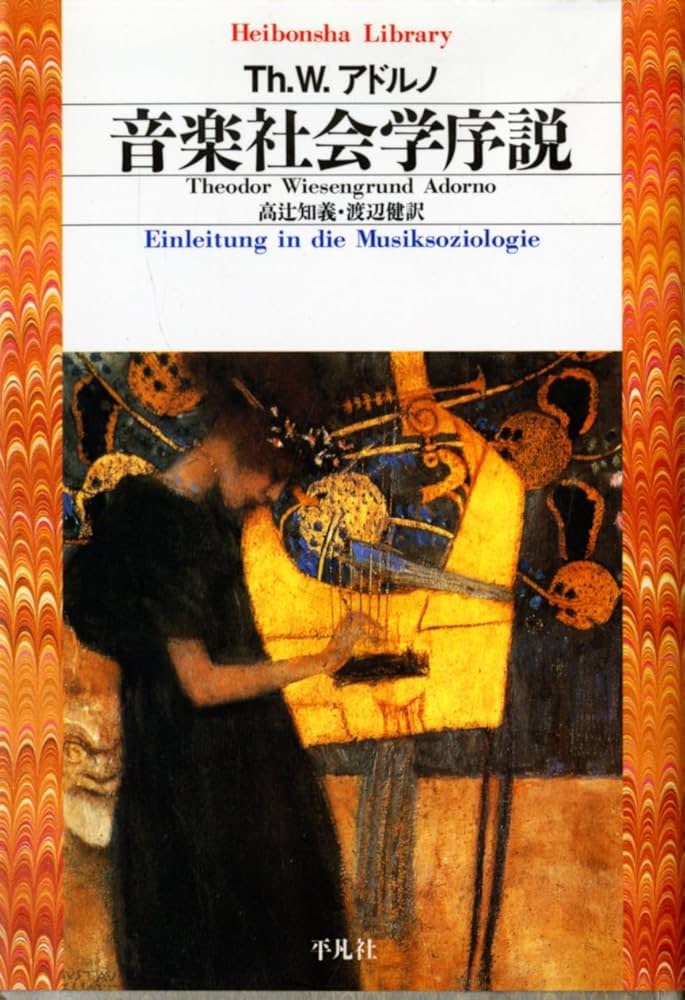

テオドール・アドルノはこのような聴衆のラベリングを『音楽社会学序説』(1962)で明確に概念化し、「マナー」を熟知し音楽の構造的聴取が可能である聴衆を「エキスパート」として最高位に置き、音響の戯れに快を見出す「娯楽型聴取者」を痛烈に批判した。このあまりにスノッブな意識は現代の愛好家にもある程度通底しており、それに端を発する独特の敷居の高さが、他ジャンルに対するクラシック音楽の権威性を演出しているとさえいってよいだろう。

では、コンサートホールでの身体性は常に抑圧されてきたのだろうか。渡辺裕『聴衆の誕生 ポスト・モダン時代の音楽文化』(1989)によると、上記のようなストイックな身体性が制度化しコンサートホールに敷かれたのは、意外にも19世紀後半以降の、クラシック音楽でいうところの後期ロマン派の頃だという。演奏の場が宮廷の舞踏会や町のサロンから劇場/コンサートホールへ置換されていく過程で、聴衆の身体性や主体性は規制され、その聴取(芸術体験)のクオリティとトレードオフにされてきた歴史があるといえる。

ところが20世紀に入り、音楽聴取が根底から覆るパラダイムシフトが起こる──録音技術の発達によって。

録音技術はコンサートホールのような「公的」な聴取空間とは別に、家庭での「私的」な聴取空間を打ち立てた。あまつさえWALKMANやiPod、そしてスマートフォンは、その「私的」聴取空間の携帯を可能にした。それはすなわち、通勤・通学中、家事、運動、etc……音楽聴取における身体性の解放を意味する。「動的」なAudience(聴衆)の誕生である。

では、テクノロジーによって聴衆の質は劣化したのだろうか? 否、と言いたい。現代において、優れた聴取体験は身体性の犠牲の上にのみ成り立つものではないはずだから。

そのヒントとして筆者が注目しているのが、クラブという空間なのである。本稿では20年代のクラブシーン、つまりコロナと都市開発によって東京の生態系は一変し、エリアや年齢による分断がよりシビアになった(細分化したシーンが可視化された、ともいえる)今日において、新しい音楽聴取の在り方を模索し、議論の刷新のきっかけづくりを試みる。

2,アンプリファイドによる異化

優れたクラブ空間を支える大きな要素に、間違いなくサウンドシステムの存在が挙げられる。初めてクラブを訪れたときに感じた音、というよりは「パルス」に近い受容を余儀なくされるあの低音衝撃波は、単に音楽再生装置というより空間全体を振動させる「触覚メディア」のようだ。

そうした触覚メディアにアンプリファイドされたクラシックをはじめとした器楽は、往々にして、単純にコンサートホールで聴く演奏より大きな音量で出力されることがある。現実より大きな音というのは、それだけで奇妙な「異化」になりうる。

演劇人・ブレヒトが提唱した「異化」とは、慣れ親しんだものを「あたかも初めて触れるもののように」提示することで意図的に違和感を演出する操作であるが、いわゆるサイケデリック的な感覚はそれに近いとされている。認知機能の低下によって記号と意味と迷子になることで、文字通り路傍の石にも目を向け感動するなど、普段気にもかけない事象にいちいち心を動かされるというわけだ。逆説的に、優れた芸術はその内容及び提示の仕方、つまり演出によってサイケデリクスを必要とせず鑑賞者に一定の衝撃や洞察、気付きをもたらすことができると考える。

つまり「アンプリファイドされた器楽」というのは、コンサートホールからクラブに舞台を移したことで身体性を解放し、同時に異化効果によって必ずしも記号(教養や前提知識)の階級制度からも解放された聴取を実現する。

3,驚き、崇高さ、美

衝撃や洞察、気付きを与える芸術体験。多くの人にとってこれは理想的な鑑賞のかたちだろう。それをどこかで期待し、チケットを取ったり、本を開いたり、再生ボタンを押したりしているはずだ。しかしながらそれを得てすっかり満足できるのはいったいどのくらいの割合だろう。10回に1回?20回に1回? さらにいえば、その割合は一般的に、年を取るごとに減少の一途を辿るはずである。

なぜか。それはその源泉が「驚き」であるからだろう。ここでいう驚きとは単純な新規性というものでもない。たとえば料理に関して、どんなに高級なレシピでも既知の味に心がさほど動かされないように、ミシュランの選定基準でも「卓越した独創性」は常に重要なテーマとされており、それはクリエイションにおいても同様かと思われる。けっして格付けがすべてではないが、古典的な味を守り続けているだけでは星は守れず、相対的に後退していることと同義なのだ。

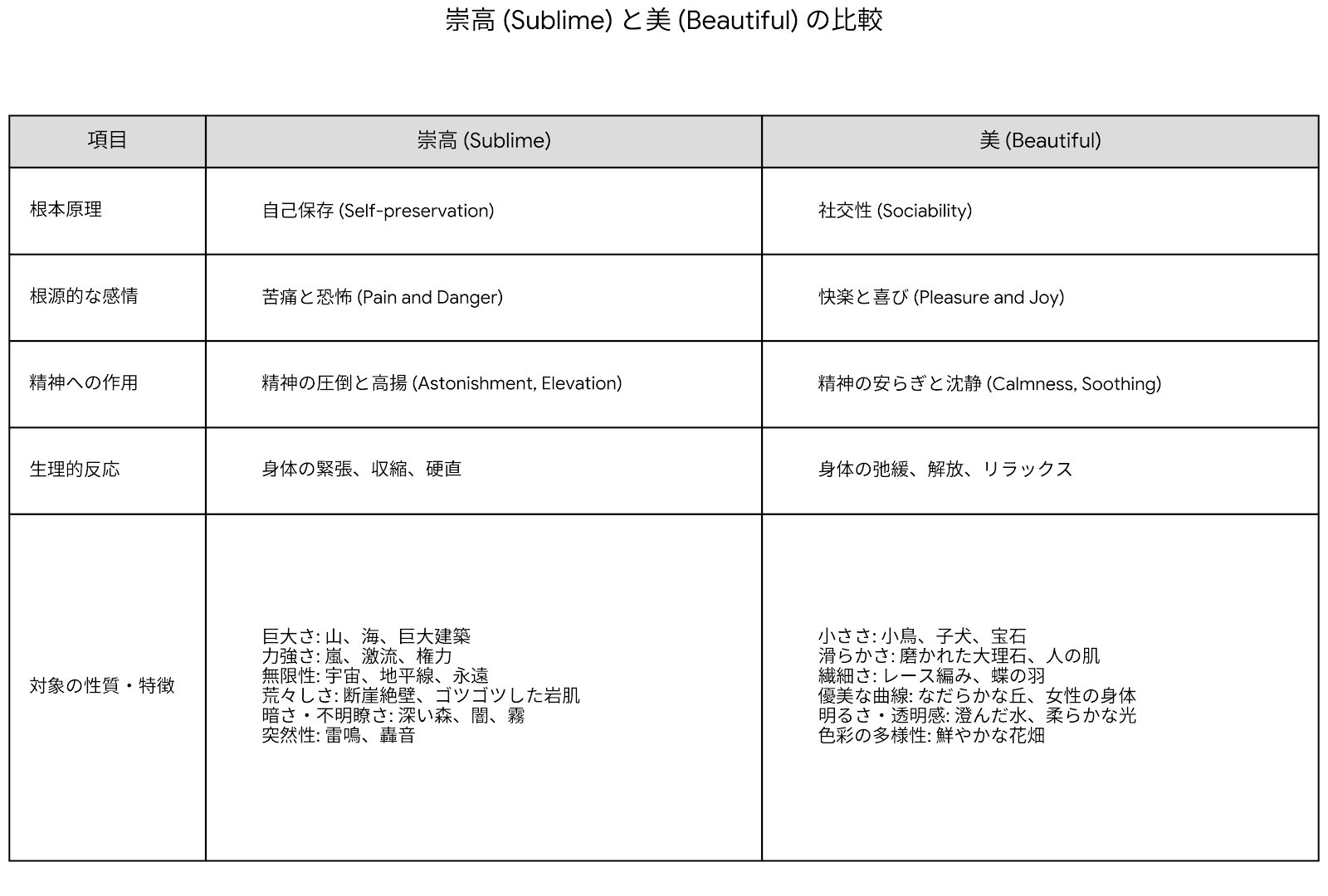

ではその驚き、独創性の理論的源泉とはなにか。あえて古い美学の概念に引き寄せて述べれば、それは鑑賞者の感じる「崇高さ(Sublime)」ということになるだろう。エドマンド・バーグは『崇高と美の起源』(初版:1757)において「崇高」を「美」に対応する概念として極めて包括的に理論化している。本書で紹介される崇高の条件を美のそれと比較してみると下図のようになる。

きわめてシンプルな主張である。たとえば雄大な自然を目にしたとき、由緒ある大聖堂の中に入ったとき、鑑賞者を打ちのめす体験は「崇高」そのものであり、その細部の有機的な構造には「美」を宿していることだろう。たとえば多くの人がサントリーホールでマーラーの交響曲を聞いた際にも、おそらく同じような感慨を覚えるはずだ。それは先述のとおり聴衆の動的身体性とのトレードオフによって達成される。

しかしクラブにおいてアンプリファイドされたそれは、大きさそのものと、異化され記号性を漂白された音像の

「(見通しの)暗さ」

「(意味における)不明瞭さ」

「(先の見えないことによる)突然性」

といった要素をもってフロアに恐怖を喚起し、コンサートホールとは別のアプローチによる崇高さへと至れるポテンシャルがある。このような聴取を「身体的聴取」と呼称し、我々はそれを成し遂げるための儀式、「身体的聴取のための現代典礼」 の開催を目指す。

4,「身体的聴取のための現代典礼」 のために

2025年10月18日(土)、幡ヶ谷FORESTLIMITで以上を成し遂げるための試みを、実験派パーティー〈Feat.MATAWA vol.12〉として開催する。

そのためには単純に器楽をPAを通して鳴らす、ということ以上に、各アクトの必然性が当然必要となる。以下で各出演者がいかに練り上げられた表現を指向し「身体的聴取」を可能にするか、簡単にではあるが紹介させていただきたい。

MON/KU + 町田匡

エレクトロニカ、アンビエント、ジャズといった多様な要素を織り交ぜた音楽で、既存のジャンルに縛られない先鋭的なサウンドを追求しているMON/KUと、オーケストラプレイヤーとしてクラシックの世界に身を置きつつ、米津玄師や宇多田ヒカルといったポップス領域のトップ・アーティストの作品参加で知られるヴァイオリニスト町田匡のデュオは、このイベントの核となるコンセプト、クラシック音楽の持つ構造的な美とクラブミュージックの身体性の両立を体現する。アンプリファイドされたヴァイオリンの音色と、MON/KUの精緻な電子音楽がFORESTLIMITのサウンドシステムで交わる時、それは単なる音楽の再生ではなく、空間全体を震わせる「触覚メディア」となる。

Yuri Umemoto

国際的に評価される若き作曲家・Yuri Umemotoは、伝統的な楽譜の上において極めて現代的(彼からすれば同時代的)なインターネットや日本のアニメにインスパイアされた、マキシマリスティックな美学を現代音楽(クラシック)の領域で追求する。彼の作品はその特異性と同時代性から国内外の音楽祭で高く評価されており、クラシックの世界で「音MAD」的なサブカルチャー表象を体現する第一人者といってよいだろう。近年の作品には自身の出自に立脚した讃美歌にも似た響きを持つものも見られ、クラシックの作曲技法に裏打ちされた構造的な美と、優れた音響表現を融合させることで、聴衆の知性・身体性双方に働きかける。

Reo Anzai

プロデューサーのReo Anzaiは「ダンスフロアとベッドルームを行き来する」ポスト・ダブステップに影響を受けた特異なサウンドを提示する。彼が主宰する「Reo Anzai Electric Orchestra」という名義が示すように、理知的な電子音楽の表現と、有機的に変化を続けるサウンドスケープが融合した唯一無二の表現は、単なるダンスミュージックとは一線を画す。彼のプレイは、熱狂的なクラブ体験を超え、内省的な探求を促すだろう。今回は気鋭のメンバーを率いたカルテット形式のバンドでの出演となり(初の編成のはずだ)、新たな表現の地平に期待が高まる。

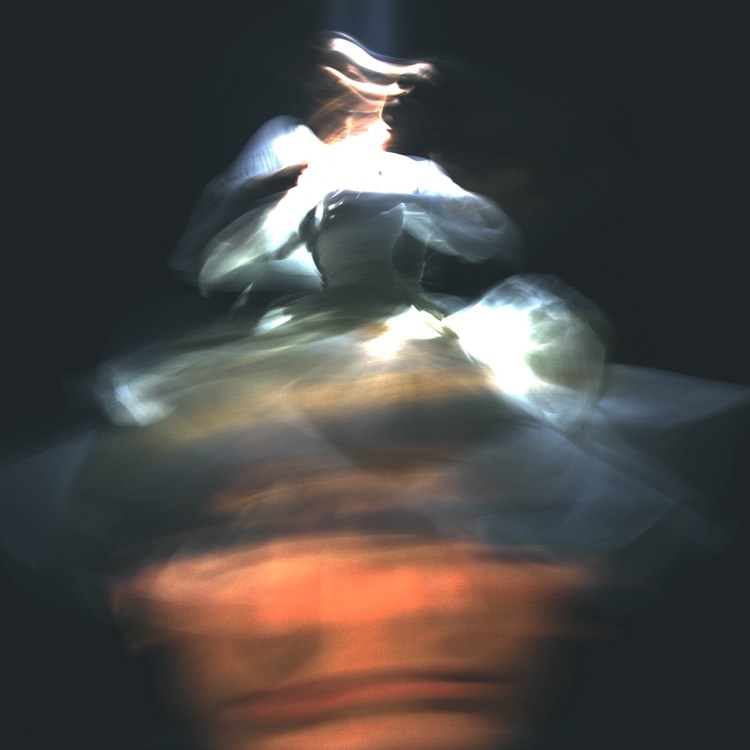

rilium

シンガーソングライターのriliumは、その透き通った歌声と繊細なソング・ライティングで、聴く者の心を揺さぶる。彼女の音楽は、ポップスやエレクトロニカの要素を内包しながらも、その本質は極めてパーソナルな感情の探求にあるように聴こえる。クラブ空間で彼女のライブがアンプリファイドされる時、それは親密な対話であると同時に、圧倒的な音の圧力によって身体に直接訴えかける、全く新しい音響体験となるだろう。

nnnnnaaaooooo(サ柄直生)

プロデューサーのnnnnnaaaooooo(サ柄直生)は、Maltine Recordsからのリリースや、新レーベル「eura」の立ち上げを通じて、日本の電子音楽シーンにおいて重要な存在感を放つ。そのサウンドは、繊細でありながらも強い情感を宿しており、聴く者を没入させる力を持つ。優れた音響空間によってプレゼンされるそれは湿度や繊細な色彩感覚をも共時的に感じさせる。今回はDJとしてtomo takashimaとともに各アクトをシームレスにまとめ上げる。

tomo takashima

本稿の筆者であるtomo takashimaは、クラシック~現代音楽やジャズ、ワールド/ミュージックといった多様なジャンルのヴァイナルを無作為に繋ぎ、音楽の歴史がもつ悠久な時間の流れや形式主義をリスナーの身体的な感覚へと翻訳するDJ。

彼/彼女らそれぞれの視点とアプローチは、今回の試みが目指す「クラシック音楽とクラブ空間の調停」及び「身体的聴取」を重層的に提示する。コンサートホールとクラブの二元論を越え、音楽が持つ根源的な力と向き合うための新しい儀式を、今ここで始めたい。

2025.10.18 (Sat)

Feat.MATAWA vol.12

■Reservation : https://forms.gle/A5AWNY99yHn7BPrSA

■Place : 幡ヶ谷FORESTLIMIT

■Charge:ADV ¥3000+1d / door ¥3500+1d / U-22 ¥2000+1d

■LIVE

MON/KU + 町田匡

Yuri Umemoto

Reo Anzai (band set)

rilium

■DJ

tomo takashima(matawa)

nnnnnaaaooooo(サ柄直生)

category:COLUMN

tags:Feat.MATAWA / tomo takashima

RELATED

-

2025/10/13

コスメティックな聴取体験|Ryo Yoshizawaによる『Lilas』がリリース

「音をまとうコスメ」をテーマにした全9曲 Ryo Yoshizawaによる新作『Lilas』が東京・上馬のレーベル / プロダクション〈Kankyo Records〉よりリリース。「音をまとうコスメ」をテーマにした全9曲。 本作は、音をまとう=“コスメティックな聴取体験”というコンセプトから制作された作品で、香りや衣服を選ぶように音楽を纏う──という日常に寄り添った聴取スタイルをテーマにしている。各曲は“Lilas(ライラック)”を基調としたカラーパレットを名前に持ち、感情や記憶の中にある色彩を描き出すように構成されている。 Yoshizawaはこれまで、Koeosaeme名義でOrange Milk Records(US)、꿈 Kkum(KR)、Crash Symbols(US)などから実験音楽作品を発表し、坂本龍一や高橋幸宏との仕事を含む豊富なキャリアを持つ。 今回の『Lilas』では、よりミニマルな音像が探求されており、**五感に作用する“音のコスメ”**としてリスナーの身体感覚に触れるリスニング的な構成となっている。 Ryo Yoshizawa – Lilas Label : Kankyo Records Format : Cassette / Digital Release Date : October 13. 2025(CASSETTE WEEK 2025参加作品) Mastered by Chihei Hatakeyama Cover Design by Yudai Osawa Manufactured by Kankyo Records https://kankyrecords.bandcamp.com/album/lilas Tracklist SIDE – A 1. Lilas – #C8A2CB 2. BRIGHT Lilas – #DB91EF 3. DEEP Lilas – #9955BB 4. FRENCH Lilas – #86608E 5. PALE Lilas

-

2024/03/22

映画体験のグレードダウンを計る|「(the late show with) memoir」開催

4/19 東新宿LOVE TKO 神宮前BONOBO、幡ヶ谷FORESTLIMIT、落合SOUPとヴェニューを移しながらパーティーを重ねてきた我々メモワール。第5回目となる今回は東新宿のバー「LOVE TKO」にて開催します!”映画体験のグレードダウン”をテーマに、カナダの映画作家Kurt Walkerの2020年作「s01e03」の国内初上映(在独のグラフィック・アーティストMiki Nigoによる日本語字幕付)を中心に据え、”深夜のホームシアター+DJパーティー”を皆さんに楽しんでいただければ嬉しいです。4/19(金)22時より朝まで!新宿(の中心から少し外れたところ)で朝まで時間を潰したいという方、是非気軽に遊びに来てください! Text by Kenji ’s01e03’ FILM by Kurt Walker (2020) 今回のメモワールで上映する映画「s01e03」の作者であるKurt Walkerはカナダの映画作家です。エクスペリメンタル・フィルムのオンライン・プラットフォーム「Kinet」に所属しており、この「s01e03」はKinetで2020年に発表された作品となります。仮想空間における愛をテーマとした本作。あくまでも偶然のタイミングであり、公開された当時の世相(=パンデミック)を踏まえている訳ではないのですが、”見えない感情”についての話は誰もが似た経験がありそうだし、特に20〜30代の世代には親近感のあるテキストのテンションや交信が印象的で、公開当時、先の見えない不安を感じていた自分としては本作の不思議な温度に妙な安心感を覚えたことを思い出します。実写とオンライン・ゲーム等のグラフィック、パソコンやスマートフォンの画面のスクリーン・ショットがナチュラルに混ざっているところも凄く現代的で、難解なストーリーということでもなく、’私の(私たちの)話’の感覚がそこにはあります。あぁ、こういう時ってあるよね、あったよね、みたいな。Kurt Walkerにパーティーで上映したい旨を連絡したところ二つ返事でOK!メモワールにも出演してくれたことのある在独のグラフィック・アーティストMiki Nigoによる日本語字幕で国内初上映をします。 ’s01e03’ FILM by Kurt Walker (2020) またVLOGでは4人のアーティストがさまざまな国での暮らしや滞在の様子を10分程度の映像日記としてまとめたものを上映します。グラフィック・アーティストのmisotownはカナダ(留学)、ファッション雑誌「miniskirt」を始めたNatalia Panzerはポルトガル、イラストレーターのtaro usamiはドイツ、etherメンバー/DJのYiqing 逸青は中国といった具合なのですが、当日日本に居るのはYiqing 逸青のみであり、メンバーのうち3/4が現地不在となります。プライベートの解放という表現でありながら当人はそこに居ないという、近いようで遠い距離感が「s01e03」にも通じるものがありそう。特に、柔和な質感の世界を作り「アドベンチャー・タイム」をこよなく愛するmisotownと、アニメからの影響を感じさせキュートなキャラクターを色鮮やかに描き上げる作家のtaro usami、この二人が作るVLOGは実写とグラフィックやアニメーションが交差する内容となる予定で、「s01e03」との親和性も非常に高い気がします。映画音楽のmixも発表しているNatalia Panzerは親交が筆者と深いのでポルトガル生活(アメリカから移住してる)がどんな感じか気になるし、いつも先進的な取り組みをしているetherのYiqing 逸青は無邪気に掲載するインスタの写真とかが毎回かっこよくて、”映像”として観てみたいなと。 ↑こんな感じで映画と映像にある程度のイニシアチブを持たせることを念頭に置いている今回のメモワールにおいて、パーティーとしてDJはあくまでそこに付帯する関係性であるのと、LOVE TKOが小規模なバーであることを踏まえると、身体的(ダンス)な方向性の音楽よりはじっくりと聴く姿勢がこの場所には似合うかもと思いました。 そんな小難しいことも考えつつゲストを招聘。昨年筆者が主催するmixシリーズ「BLUE XP」に寄稿してくれた大阪の映像デザイナー・ayane、美しい絵を描くペインターかつ個人的に身体の温度を感じる音楽家・mado、映画関係のアートワーク等デザインも多く手掛けその文化に造詣の深いDJ・pootee、氏が足を運んでいるイベントの豊潤さが以前から気になっていてDJも面白そうなので聴いてみたくなった・tupuda。そしてレジデントは心からパーティーを楽しむナイスガイ・Kenshi、筆者でありオーガナイザー・Kenjiです。以上、計6人のリスニング色強めで慣れていたり慣れていなかったりするDJを楽しんでください。 フライヤーはVLOGも担当するmisotown(モチーフはサボテン水晶で、それが空に浮かぶ不思議な写真が貼られた部屋のグラフィックを作ってくれた!謎かわいい)、ティーザーはDJとして出演するayane(職業としても映像制作をしており今回がDJデビュー!出演する時間帯がちょうどいいらしい)、そしてサポートにLOVE TKOのスタッフであり写真家のyukari(今回使用するスクリーンはyukariの私物で今回のメモワールが開催できるのは氏のおかげ!)といった陣容。 バランスや意識の(ちょっとした)反転、言葉にしづらい関係性や距離、春らしさとも言える温度感。「s01e03」という不思議な映画を拠り所に、LOVE TKOという素晴らしい環境の小箱で朝までの数時間を過ごせたらと思います。お待ちしています! – (𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚 𝙨𝙝𝙤𝙬 𝙬𝙞𝙩𝙝) 𝙢𝙚𝙢𝙤𝙞𝙧 2024 APRIL 19TH (FRI) 22:00 – 05:00 DOOR: ¥2,000+1D AT LOVE TKO, HIGASHI SHINJUKU 𝗙𝗜𝗟𝗠 ‘𝐬𝟎𝟏𝐞𝟎𝟑’ Kurt Walker CAN/US, 57 mins, 2020, subtitles by Miki Nigo 𝗩𝗟𝗢𝗚 10 mins

-

2024/06/26

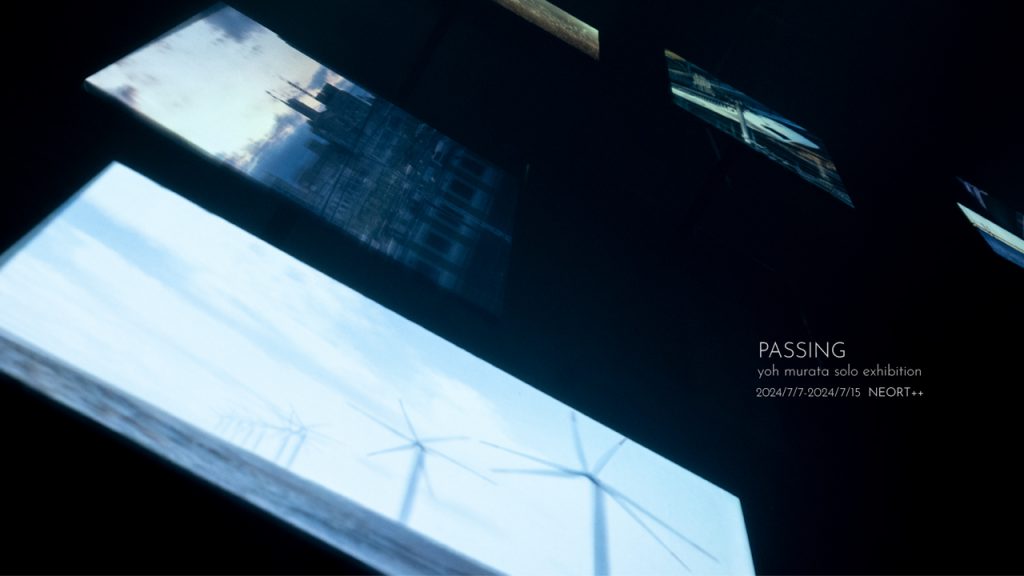

新たな空間体験の在り方|yoh murataによる個展「PASSING」開催

静止した時間と動的な時間が交錯する 様々なパーティーやイベントにて空間演出やVJなどを行ってきたyohによる個展「PASSING」が開催。「時間の交錯」をテーマに新しい空間体験の在り方を模索する。 – 本展示では、現実空間に設置した写真にデジタル映像を投影する独自の技法を用いて、静止した時間と動的な時間が交錯する新しい視覚的実験を試みています。 作品制作の過程では、まず写真を印刷し、その写真に完全にマッチする映像をプロジェクターから投影します。印刷した写真は、投影される映像のフレームをスクリーンショットしたものであり、映像と写真が完全に一致することで静止した状態の写真と動く映像が同時に共存する特異な空間が生まれます。 写真は特定の瞬間を永遠に凝縮し、その瞬間を映像化することで、時間の流れやその不可逆性を視覚化します。固定された写真が過去を象徴し、映像が動的な現在や未来を反映することで、鑑賞者に時間の経過や時間の不可逆性を深く考える機会を提供します。 また、本展示では過去と現在の時間軸が交差することで生まれる新しい物語や意味を視覚的に表現します。写真と映像が交錯する光景からは、「記憶の構造」や「記憶の再現」についての新たな洞察を得ることができるでしょう。時には曖昧であり、時には鮮明な記憶の断片がどのように想起され、再構築されるのかを体験してください。 最後に、写真が占める空間に映像が新たな次元を加えることで、「現実」と「非現実」、「過去」と「未来」「物質」と「デジタル」の境界を超えた体験を鑑賞者に提供します。この展示を通じて、私の作品が持つ深い意味と視覚的なインパクトをお楽しみいただければ幸いです。 2024年1月に発表したインスタレーション作品「-」minus より yoh murata solo exhibition “PASSING” Venue: NEORT++ 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-2-14 maruka 3F Maruka, 3F, 2-2-14 Bakurocho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0002, Japan Date 7/7 14:00-16:00 -Reception Party TBA- 7/8 close 7/9 close 7/10 14:00-19:00 7/11 14:00-19:00 7/12 14:00-19:00 7/13 14:00-19:00 7/14 14:00-19:00 7/15 14:00-19:00 PROFILE: yoh 2001年生まれ東京都出身、武蔵野美術大学空間演出デザイン学科環境計画コース卒業(2024年)私は「あるのにない、ないのにある」というテーマを掲げ、プロジェクターを用いて「幻影」を投影するインスタレーション作品を制作しています。このテーマは、物理的に存在するものと感覚的な認識の相違を探求し、観客に新たな視覚的体験を提供することを目的としています。私の作品は、現実と非現実の境界を探る試みであり、インスタレーションを通じて現実と非現実の境界を模索します。 yoh murata solo exhibition reception 「ECHO」 Venue: NEORT++ 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-2-14 maruka3F Maruka, 3F, 2-2-14 Bakurocho, Nihonbashi, Chuo- ku, Tokyo 103-0002, Japan Date: 7/7 17:30- Entrance: ¥1,000当日券のみ Act: -Azrel -Eichi Abe -hajimeniiya organicman -Gaku Okada -sine -soichi芳芽 -soma from saifa:砕破

FEATURE

- 2026/02/16

-

-

交差する円、重なる身体|AVYSS Circle 2026 photo report

アビサー2026の記録写真 more

- 2026/02/02

-

-

渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催

2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定

more

- 2026/01/25

-

-

渋谷の路地裏に出現する未来都市ALLEY108にて「AVYSS RAVE」開催

2月14日(土) 渋谷センター街の路地をジャック

more