black midiが引率する、2021年の人間たちの 『Cavalcade』(隊列)

2021/06/24

9月には東名阪ツアー開催

Text by kozukario

世界と自己の狭間の扉を閉ざされ施錠され、世界も、自己をも忘却してしまった人間。

激怒悲愴憎悪不安憂鬱怠惰恐怖その狂気で塗れてしまった人間。

ジョークを理解できず、顔を歪め深刻に考えるようになってしまった人間。

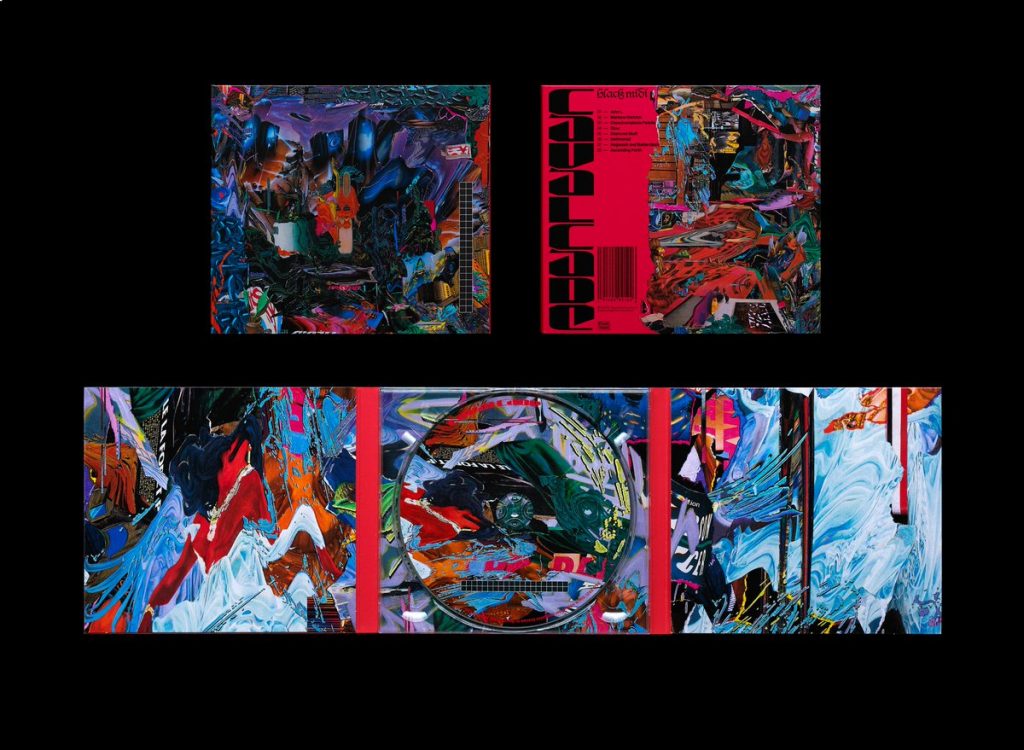

荒んでしまった人間たちを楽しませるため、いや、目覚めさせるため、ロンドンのエクスペリメンタル・グループblack midi (ブラック・ミディ) が抱腹絶倒間違いなしのイカレた“ジェットコースター”を造った。それは彼らの2ndアルバム、その名も『Cavalcade』(=隊列) である。インプロヴィゼーションを作品としたデビューアルバム『Schlagenheim』(2019) とは異なり、『Cavalcade』の狂気は緻密に設計されている。

その狂乱とはどの程度のものか。

Gautier Serre率いるロック・バンドIgorrrの“Tendon” (2010) が良い例になる。トリップホップをベースとしたブレイクコアそれともデスメタル?“Tendon”はとにかくカテゴライズし難い。叫び声に脅えていると、優雅なオペラと静かすぎるブレイクを唐突に見舞われる。絶え間ない波浪によって強要される快不快に酔ったまま迎える曲のエンディングは、まさかの呑気なカントリー・ミュージック。もう爆笑せざるを得ない。まるで“スプラッシュマウンテン”である。

『Cavalcade』ではこれが42分19秒間続くのである。マッドなヘドニスト (快楽主義者) だとしか思えない。

では、どうしてblack midiはこんなにも紆余曲折した理解され難い作品を創ったのだろう。このジェットコースター『Cavalcade』を媒体としてblack midiは何を伝えようとしているのだろうか。

『Cavalcade』を理解するため、私はこれに搭乗し、座ってシートベルトを締めた。

これは『Cavalcade』を体験した私、kozukarioの、考察・分析による各曲解説である。

John L:狂っているのは社会か、否自分か?

black midiはリリースの約2か月前である2021年3月23日、『Cavalcade』の詳細を発表し、トラックリストとリリース日を明らかにした。その収録曲は全曲、black midiのジョーディ・グリープ(Vo.&Gt.)、キャメロン・ピクトン(Vo.&Ba.)、モーガン・シンプソン(Dr.)に作曲されている。

そして「精神的な問題のため」現在活動を休止しているメンバー、マット・ケルヴィン(Gt.&Vo.)が“John L”と“Chondromalacia Patella”にクレジットされていた。

同日、black midiは、アルバムのプロモーションのためにオープニング・トラックである“John L”をシングルとしてリリース。

リアーナの“Sledgehammer”やギャスパー・ノエ監督の2018年のホラー映画《Climax》などを手がける振付師のニーナ・マクニーリーが監督を務めたMVも同時に公開された。テレタビーズのような容姿をした人間たちが、ホドロフスキーの《The Holy Mountain》(1973) に似た世界で踊り狂うという薄気味悪い噴飯ものである。

アルバム収録曲はblack midiの素敵な3人組とGuerrilla Soundsのジョン・”スパッド”・マーフィーによってプロデュースされているのだが、この“John L”のみ、BjörkやM.I.A、HMLTD等のプロデューサー、ミキサー、レコーディング・エンジニアをも務めるマルタ・サローニがプロデュースしている。

これが非常に悍ましい。

あまりの不快感から、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の性的アナーキズムを描いた映画《ソドムの市》(1975) を思い出した。バイオリンはギーギーと唸り、キーボードの音色は決して鮮やかではない。パーカッションは鍵穴を掻き回すかのような音をガチャガチャと立てている。イヤホンで聴いていると、誰かが私の背後にいて、ドアをこじ開けようとしているように感じる。その誰かとは一体誰なのか。そして扉の先に何を求めているのか。

このスクランブラーとしか思えない理解不能な不協和音。初めはその悍ましさに憎悪を覚える。しかし、時折はっきりと聞こえ、聞く者の緊張感を高める不気味でしつこい沈黙のせいだろうか。喧騒と、五月蠅すぎる静寂に、耳を傾けずにはいられないのである。

“John L”を、まるで生まれ乍らに愛すべきアンセムであるかのように錯覚し始めるとき、扉の先に佇むものの正体、その答えが軋む声に委ねられたジョーディ・グリープによる歌詞の中にあると気付く。

“John L”は「地獄のような喧騒で溢れる社会」をテーマとしている。カルト教団の狂信者たちが扉を叩き、その先には教祖、“John L”がいる。静寂の後に彼が戻って来るとき、我々は興奮し、彼はより大きな存在となり、遂に我々は彼の虜となる。教祖はそのようにして、大量の破壊と恐怖の網を張り巡らせ、人々を従属させ、無力にしてきた。

そしておそらく、絶対者であるその教祖が低い声でぶつぶつと言うのである。

“A man is his country, your country is you” (人こそが国、国は他ならぬ君)

“All bad is forewarned, all good will come true” (悪いことは予め警告されおり、良いことは現実となるのだ)

しかし、この歪んだ歌ならぬ歌は、群衆を狂乱へと煽る (The gargling non-song whips throng into frenzy) 。彼は彼自身の言葉によって信者を目覚めさせ、そして失うのである。

そしてこの曲は決して宗教批判ではないということを忘れてはならない。“John L”におけるカルト教団とは脅威と社会のメタファーであり、それを用いた社会風刺、アイロニーだと思われる。

そしてまた、新しい教祖が誕生する。

詩の担い手であるジョーディ・グリープは、「世界中で、この地獄のような騒音から逃れることはできない (In all the world there’s no escape from this infernal din)」と話している。

人間の本質 = Schlagenheim ≒ Cavalcade = 人間の本質

そしてこの恐怖の音は「セックスの化身」とされている大女優の名を冠した“Marlene Dietrich”という穏やかなバラードへとフェードインする。『Cavalcade』は、このような曲と曲の緩急から構成されている。「ジェットコースターのようなものだ」とピクトンは言う。

『Cavalcade』においてblack midiは、激しい強弱と滑らかなジョイントを意図的に明瞭にしている。彼らのその姿は、ドラマを伝える行為を楽しむ俳優のようである。そのため前作『Schlagenheim』での彼らの「高慢な皮肉屋」を偽りの姿であるかのように感じるかもしれない。しかしそれは誤認である。高慢な皮肉屋としてのblack midiは、虚像ではなく、インプロヴィゼーションの最中に垣間見えた人間の一面である。自己表現とは一種の自己防衛であり、インプロヴィゼーション (即興演奏) というとっさの危険に対する脊髄反射である。

そして反射的に反応する度に「本当に表現したいものは何か」を自分に問うのである。これはソクラテス式問答法に似ている。あるテーマについて何も伝えずに質問を繰り返すことで、相手に矛盾・無知を自覚させ、考えを徹底的に掘り下げるための手法である。批判的思考を活性化させ考えを明らかにし、一般的で通常受け入れられ且つ我々の見解を定めるような真理探究をの目的としている。高慢な皮肉屋という姿は、即興演奏に対する彼らの脊椎反射と自問自答に見出された、人間の本質なのである。

そしてパンデミックによる強制的なダウンタイムによる休憩と反省は、即興演奏の無限の力と可能性を説いていたバンドに、即興演奏を捨てさせた。「慌ただしい日々が続いていたので、歓迎すべき変化だった」とモーガン・シンプソンは言う。『Cavalcade』は、Pitchforkにおいて「コードチェンジはより凝ったものになり、リズムはよりひねくれたものになり、きれいな部分はよりきれいに、重い部分はより重くなった」と評された。

Marlene Dietrich:欲・嘲笑・忘我

“Marlene Dietrich”は、アバンギャルドなバンドが控えめで落ち着いた曲も作れるということを証明している。この曲ではアコースティック・ギターが優しく我々を迎えてくれる。繊細で美しい、ロマンティックな水辺の音を聴くことができる。Slipknotの“Vermilion, Pt.2 (Bloodstone Mix)”を初めて聴いた時よりも衝撃的だった。

緩やかなアコースティック・ギターの音色に流動的なベース。レイヤーは最小限に抑えられており、そこにストリングスが合流すれば高貴でエレガントな戯曲のサウンド・トラックが完成する。第二次世界大戦中、アメリカ軍兵士を慰問すべく微笑むマレーネ・ディートリヒの官能的な眼差しと100万ドルの脚線美を誰もが想像するだろう。

An orgasm renders any queen a witch (オーガズムはどんな女王も魔女に変える)

観客の男たちは“Marlene Dietrich”のエロい囁きに色欲を掻き立てられる。欲望の餌食となるマレーネ・ディートリヒ。そういう目を向ける男たち。しかし自らのその肉欲に、男たちは嘲弄するのである。

Damn all us idiots (まったく愚かな僕ら)

Damn us till death (僕らが死ぬまで呪ってやろう)

それでも魔女は優しく、呑気な男たちの耳を撫で、甘い吐息混じりに囁き、微笑みかけるのである。彼女の手は全てを緩める (But her hands loosen all) 。

And her voice brings you youth (彼女の声は若さをもたらす)

Her cheeks cradle the holy breath (彼女の頬は聖なる吐息を包み込む)

That pumps the lungs of her Mackie Messer, ooh (そして肺に「マック・ザ・ナイフ」を歌うための空気を送り込む)

And she beats the heart of her Mackie Messer, ooh (そして彼女は「マック・ザ・ナイフ」の律動を鳴らす)

最後にはMackie Messerに触れている。“Mack the Knife”(ドイツ語:“Die Moritat von Mackie Messer”)は、1928年の音楽劇『三文オペラ (Die Dreigroschenoper) 』のためにクルト・ヴァイルが作曲、ベルトルト・ブレヒトが作詞した曲である。魅力的な物語を展開する。

そして3分弱の公演時間を終え、緞帳の後ろへ消えて行く“Marlene Dietrich”に心奪われ、悩殺され、もっと聴いていたいと思うのである。

Chondromalacia Patella:苦痛から生まれる明暗

次ぐ“Chondromalacia Patella”について、black midiは2019年のツアー中に原曲の“Chondro”を初めて披露した。どうやらアルバムに収録するため、アレンジを加え、よりわかりやすいタイトルに変更したようだ。

邦題は、膝に痛みを生じる病気として知られている“膝蓋骨軟骨軟化症”。その療養生活がテーマの曲で、メンバーの1人がランニングで膝を痛めたことから名付けられた。Vilhjálmur Yngvi Hjálmarssonが監督したMVでは「病人にはこの勢いは無いだろう」と失笑してしまうほどの超爆速で映像が変転していく。

この“Chondromalacia Patella”は陰と陽のコントラストが痛いほど激しい。星野源の“地獄でなぜ悪い”(2015) と是非セットで聴きたいと思った。

欠損した自らを「Black creatures (黒い生き物)」と喩え「Black creatures make nests no needle can rupture (黒い生き物が巣を作る、どんな針でも破裂させることはできない)」等と毛頭闘病生活に希望を見出せていない哀切な様子が綴られている。演奏では無気力と怒りを交互に、そしてやはりわかりやすく露見させており、ノイジーなギターが印象的である。一触即発の緊張状態と急降下爆撃を繰り返すかのように高音と低音を反復させている。

まあ、このギター・ワークに足は必要ないだろうが。

Slow:急がば回れ (急ぐことがいつも最短だとは限らない)

“Chondromalacia Patella”は超高速で“Slow”へバトンタッチする。そして“Chondromalacia Patella”よりもBPMを1/4程度下げて“Slow”は発進する。タイトルからJojiの“SLOW DANCHING IN THE DARK”(2018) レベルの閑寂を想像していると拍子抜けしてしまうだろう (つまり決してスローではない) 。

“Slow”にはツアーメンバーのKaidi Akinnibi (Sax.) とSeth Evans (Kb.) が参加しており、これは4月28日にリリースされたKEXPのセカンドパフォーマンスに対応している。ブラス・セクションが組み込まれ、上品なオーケストラのような仕上がりだ。

キャメロン・ピクトンがバンドをリードするこの曲は、彼のベースによってプログレッシブロック要素が、モーガン・シンプソンのドラミングによってジャズ要素が増長されている。にも関わらず、その両者が最期まで分離しないよう巧みに融合させており、SwansとSteely Danの中間領域を占める。

2つの要素と各楽器が完璧に調和しているのは、モーガン・シンプソンの華麗で酔狂なドラミングがバックボーンとしてしっかりと機能しているからだろう。いや、聞く者を不安にさせる幽霊のようなおどろおどろしいボーカルが両者を離れさせないのかもしれない。どちらにせよ『Schlagenheim』に潜むジャズの影響が引き出されていることは確かだ。

ジャギーなギター、ジャジーなリズム、ファジーなボーカルが高揚感のある強烈な結末を導いている。

Stood up, shot (立ったまま、撃たれた)

Between the eyes (眉間に一撃)

Just consolation (安らぎの時だ)

Slowly, slowly (ゆっくりと)

Diamond Stuff:過去よ、5千年の鉱山に眠れ

“Diamond Stuff”もそのような仕掛けになっているが、どちらかといえば“Slow”よりもこちらの方がスロウコアの空気が濃い。催眠術のようである。

“Slow”と同様にキャメロン・ピクトンがフロントに立っており、ベース音は、ドローンさせただけのシンプルなものとなっている。ジャズ・ピアニストRandy Westonの“Little Niles”(1959) をJohn Renbournがギターアレンジしたもの (2011) があるのだが、ピクトン曰く、これのギターのチューニングを変えたことで“Diamond Stuff”が誕生したそうだ。

この曲が完全に完成したのは、2020年6月末。その頃、ピクトンはイザベル・ウェイドナーの『We Are Made Of Diamond Stuff』 (2019) を読んでいた。小説の舞台は、ワーキングプアと専制的な雇用主から成る奇妙で人を寄せ付けない島であり、今にも崩壊しそうな世界である。ウェイドナーはヒエラルキーやそれ各々の文化をキャンプ且つバロック的な巧妙さで劇的に描いている。

絶え間なくそれらの嵐が吹くこの小説においてウェイドナーは、ハイカルチャーとローカルチャーを同時に引用したり、イギリス人がイギリス市民権を申請することやホモナショナリズムのおかしさを写し出している。同時に馬鹿げた神話的な生物が登場したりもする。そんなたった100ページほどの作品である。

ピクトンはこれのような、シュルレアリスムなスタイルの歌詞を書こうとしたそうだ。

10年に1度くらいの割合だろうか、湿地遺体というのだが、2千年前から泥炭地に放置されていた人間がミイラとなってアイルランドやイギリスで発見されることがある。小説に因んで「もしそれが5千年後に鉱山会社に見つかったら」と想像して作詞したらしい。

Dethroned:絶望は一種の希望

“Dethroned”は、アルバムの中では目立たないが、バンドがライブで演奏する時にはハイライトとなるはずだ。キャメロン・ピクトンはEl Lebrijanoの“Seata AlCcantar” (2003) をインスピレーション源として掲げている。“Seata AlCcantar”はフラメンコ・フュージョンに近く、フラメンコと北アフリカの音楽を融合させたもので、かなり実験的なプロダクションが施されている。ピクトンが“Seata Al Ccantar”に影響を受けたのは「1つの楽器で雰囲気を作ることができる」というプロダクション面での理由からだ。

歌詞の冒頭では、Defaced (汚されて)、Dethroned (引きずり下ろされた)、The fate (運命は) 、Unknown (予測できなくて)、Unsure (不確かで)、Unkempt(とっ散らかっている)、His pride: none left (彼のプライドは、もう残っていない)、と、一続きの文章に成ることが出来なかった退廃的な単語が並べられている。

歌詞は抽象的ながらも哀愁と繊細さを一貫しているが、その土台となる演奏はそれだけではない。スティーヴン・スピルバーグによって監督された《A.I.》 (2001) の主人公、底無しの純粋さと希望を抱きブルーフェアリーを求めて海中の朽ちた遊園地を巡るデビットのように、勇敢さに満ち満ちた青天井の勢いがある。

That face he will not see again (あいつは、彼ともう会わないだろう)

Will always be with him, will nеver leave (でもいつも一緒にいて離れないだろう)

・・・

Translucent and shimmering (光が当たるたびにキラキラと透明に輝く)

冒頭はポストパンクの硬さに乗っていたが、終盤に向かうにつれてディストーションとシンコペーションのレイヤーを巧妙かつ十分に重ねている。重ねられるクレッシェンドに対応するかのように青い悲嘆と淡い悦楽がリフレクションする。それがあまりにも眩しくて、頭がぼんやりしてくる。それが“Dethroned”の効果である。そしてクライマックスを迎えるのである。

Hogwash and Balderdash:Mission in … 不可能

“Dethroned”の効果によって、“Hogwash and Balderdash”は勝利の凱旋歌のように聞こえるが、実際は法から逃れるHogwashとBaldderdashという名の2人の囚人の物語を描いた徹底的にナンセンスな曲。Hogwashは「くだらない話」、Balderdashは「戯言」を意味する。つまり、この曲は本質的にNonsense and Nonsenseである。しかも法が一挙手一投足の枷となっているため、彼らは諦めて負けを認めるというストーリーになっている。残念ながら勝利とは程遠く、人間の堕落と衰退が露骨に見られる。

カウベルとオフキーのギターのやかましいモンタージュの上で、おかしな言葉がデタラメに口ずさまれる。焦りすぎ。HogwashとBaldderdashが後ろを振り返りよろめきながら逃走する姿を想像することなど赤子の手を捻るよりも容易い。

しかし、聴く価値は大いにある。曲の最後ではサンドバッグのようにピアノの鍵盤が殴られている。これは芸術と呼ばれるものの全てが、スーツを着て腕組みをして見るような深刻なものである必要はないということを思い出させる。この馬鹿げた“Hogwash and Balderdash”は、『Cavalcade』史上最速かつ最高にユーモラスな芸術作品となっている。

Ascending Forth:高級芸術の研究・解釈・再構築 (循環と永続)

さて、この獅子奮迅の勢いのまま疾走しきるのかと思いきやクロージング・トラック“Ascending Forth”は“Marlene Dietrich”を蘇生させたかのようなアコースティック・ナンバーになっている。

Everyone loves ascending fourths (みんな4度上昇が大好きだ) というフレーズから始まるこの曲は、ジョーディ・グリープがタイトルの“Ascending Forth”を優しく唱えるたびに4分の1ずつ上昇していくコード進行 (4度進行) を用いている。クレッシェンドが沸かす高揚感によって分泌されたエンドルフィンが脳内にじんわりと充満していくのを感じ、血液がドクドクと体内を循環していることに気付く。それを体験できる快楽作品である。

ストラヴィンスキーの声楽曲『Cantata』(1952) をご存じだろうか。ジョーディ・グリープはこれから“Ascending Forth”の着想を得たと話している。ソプラノ、テノール、女声合唱と器楽五重奏による声楽曲で、五重奏はフルートが2、オーボエが2、チェロから構成されており演奏時間は約30分である。

1. 通夜の葬送歌 (A Lyke-Wake Dirge, Prelude) 合唱

2. リチェルカーレI:乙女たちが来た (Ricercar I – ‘The maidens came…’) ソプラノ

3. 通夜の葬送歌 (A Lyke-Wake Dirge, 1st Interlude) 合唱

4. リチェルカーレII:明日は私の踊りの日 (Ricercar II – ‘Tomorrow shall be…’) テノール

5. 通夜の葬送歌 (A Lyke-Wake Dirge, 2nd Interlude) 合唱

6. 西風 (Westron Wind) ソプラノとテノール

7. 通夜の葬送歌 (A Lyke-Wake Dirge, Postlude) 合唱

この7章から成る『Cantata』は、各章のタイトル構成を一見しただけでも認識できるが、循環的かつ永続的である。グリープは、この循環性と永続性を音楽のアトリビュートだと考えており、『Cantata』こそがそれを妙妙と体験できる作品だと考えているようだ。循環的な性質を持たせるために、単純なパターンやリフに頼ることはグリープ曰く「怠慢」である。

また、グリープは、オリヴィエ・メシアンのオペラ歌劇『アッシジの聖フランチェスコ』(Saint François d’Assise,1975-83)も着想源として挙げている。これは、全3幕8景、各幕80分、2時間、1時間で演奏時間は約4時間から4時間半を要す。台本も作曲者であるメシアンが書いたもの。全てがフランス語で書かれており、親しみやすいものではなく「ストーリーを追うことはできない」とグリープは言う。つまり理解できなくとも「ただ聴くだけで良い」と考えているらしい。というか聴いてしまうのだろう。とても催眠的で中毒性があるのだ。

“Ascending Forth”のメロディの殆どは、この2つの音楽がベースとなっている。それは直接的ではないしやはり親しみにくいが、この2つの曲から得られる催眠的、循環的、かつロマンチックで魅力的なセンスを模倣している。

The paintings of orthodox monks on the wall (壁に飾られたギリシア正教の僧侶の絵画)

Watch Markus spill ink freely on his finest scores (マーカスが傑作の楽譜にインクを大量にぶちまける)

“Ascending Forth”に登場するマーカスとはblack midi自身なのではないか。

高等芸術を眺め、それを参照した傑作を作り、自らのそれをリミックスする。

知的すぎる芸術をトリビュートし、より高次元を目指すことは気取った行為に見えるかもしれない。果敢に挑み、危険を冒し、失敗したのに (To try, and to risk, and to fail) 満場一致で有罪を宣告されることもある。しかし、自己満足のみを抱えながら公の場で終わりを迎えるのである。そしてその終わりとは、新たな始まりでもあるのだ。仰々しい言い草かもしれないが、ロマンと希望を抱きながら、前進し続けることこそ人生の醍醐味である。

black midiに続く隊列のデスティネーション (時間軸)

即興演奏を再考し、構成力があることをも証明したこの『Cavalcade』は、2021年のベストアルバムに間違いなく並ぶであろう芸術作品である。狂気とユーモアに満ちたこれは、浮世や人間離れしたものではない。彼らがひたすらに真人間であることのエビデンスとなるだろう。

場面によって添えるべきものは異なるのである。幸せな時も、困難な時も、富める時も、貧しき時も、病める時も、健やかなる時も、顔を引きつらせ瞼を痙攣させる2021年の人間たちへ。死が世界とあなたを分かつ時まで、幸せな時は微笑み、困難な時は勤しみ、富める時は優しく、貧しき時は支え合い、病める時は乗り越え、健やかなる時は喜ぶべきであるということを再確認させるのがこの『Cavalcade』ではないだろうか。

その表現のプロセスとしてblack midiは、まず自らと対面した。そして時の流れを感じ、過去に学び、人間の本質を理解し、それらを『Cavalcade』として嘘偽りなく公にした。未来、black midiは過去の自分たちを克した現在の自分たちを越えなくてはならない。

2021年9月、black midi japan tour 2021が決定している。インプロヴィゼーションありきのライブを得意としていたblack midiは今、どんなライブをするのだろう。従来通りの口語自由形だろうか、それともセットリストに基づいた必要以上に計画的な音を披露するのだろうか。はたまたそのどちらでもない (あるいはどちらでもある) 新しい姿で魅せてくれるのだろうか。

彼らにとっては既に、『Cavalcade』も過去になりかけているのであろう。現在を出発し加速するblack midiがどこへ向かうのか、見ものである。そして我々も部外者ではない。

未来へ向かう当事者として、隊列の一員として、今を終わらせ、歩み始めるのである。

OSAKA

2021.09.15(WED)

UMEDA CLUB QUATTRO (※キャパ制限あり)

OPEN 18:00 / START 19:00

INFO:SMASH WEST [https://smash-jpn.com]

コロナガイドライン https://smash-jpn.com/guideline

NAGOYA

2021.09.16(THU)

THE BOTTOM LINE (※キャパ制限あり)

OPEN 18:00 / START 19:00

INFO:JAILHOUSE [www.jailhouse.jp] (※イベントページにコロナガイドライン記載)

TOKYO

2021.09.17(FRI)

TSUTAYA O-EAST (※東京公演はキャパ制限を鑑み1日2回公演)

●[1ST SHOW] OPEN 17:30 / START 18:15

●[LATE SHOW] OPEN 20:30 / START 21:15

INFO:BEATINK [www.beatink.com]

コロナガイドライン https://www.beatink.com/user_data/covid-19_guideline.php

—

TICKETS

前売¥6,380(税込) 1ドリンク別途/ オールスタンディング

※未就学児童入場不可

※購入制限:一人様2枚まで(要同行者登録)

—

先行:

6/10(木) 18:00〜 BEATINK主催者先行(先着限定数) [https://beatink.zaiko.io/e/blackmidi2021]

6/12(土) 12:00〜6/16(水)18:00 イープラスPG最速先行(抽選限定数) [https://eplus.jp/blackmidi/]

—

一般発売日:6/26(SAT)〜

●イープラス https://eplus.jp/blackmidi/

●チケットぴあ http://t.pia.jp/

●ローソンチケット http://l-tike.com/

●BEATINK https://beatink.zaiko.io/e/blackmidi2021

企画/制作/お問い合わせ:BEATINK [WWW.BEATINK.COM]

※本ツアーは、各公演ごとに政府・自治体および業界団体より示された新型コロナウイルス感染予防のガイドラインに基づいた対策を講じた上で開催します。各地INFOのホームページにてガイドラインをご確認いただき、ご理解の上、ご来場いただけますようお願いいたします。なおガイドラインは状況に応じて変更される場合がありますので、予めご了承ください。

category:FEATURE

tags:black midi

RELATED

-

2021/03/24

無尽蔵の音楽遺伝子の隊列|black midiが2ndアルバム『Cavalcade』を発表

即興の神話から離れたウィンドミルの怪物 プログレ、ポスト・パンク大国であるUKロック・シーンにおいて、 デビューアルバムでその最前線へと躍り出たウィンドミルの怪物、black midiが2ndアルバム『Cavalcade』を2021年5月28日に世界同時リリース。 同作より、先行シングル「John L」がリリース。ギャスパー・ノエの映画『Climax クライマックス』やリアーナ「Sledgehammer」で知られるコレオグラファー、Nina McNeely(ニーナ・マクニーリー)が監督を務めたMVも同時公開された。 「2019年最もエキサイティングなバンド」と評され、世界各国で 年間ベストアルバムに軒並みリスティング、マーキュリー・プライズにもノミネートされたデビューアルバ ム『Schlagenheim』リリース後にも次々と曲が生まれ、その年の秋には今回の作品の楽曲の原型がほぼ出来上がっていたという。しかし、バンドはここから従来のジャムセッションで練り上げる作曲方法ではなく、ロックダウン期間中にメンバーそれぞれが自宅で作曲を行い、レコーディングのタイミングで素材を持ち寄ることで即興の神話から離れ、セッションでは上手くいかなかったアイデアの可能性を追求して行った。また既報の通り、オリジナルメンバーであるギタリスト/ヴォーカリストのマット・ケルヴィンが精神衛生のケアを理由に、一時的にバンドから離れたことでツアーメンバーであったサックス奏者カイディ・アキンニビ とキーボード奏者のセス・エヴァンスをレコーディングメンバーに加え、さらにバンドの表現を増幅させるこ とに成功。ロックやジャズに留まらず、ヒップホップ、エレクトロニック・ミュージック、クラシック、アンビエント、プログレ、エクスペリメンタルなど無尽蔵の音楽遺伝子の「隊列=Cavalcade」は戦慄の速度で駆け抜け、既に収めた初期からの高尚な実績を基盤に上昇し伸び続け、美しくも新たな高みに到達。 日本盤CDおよびTシャツ付限定盤には解説および歌詞対訳が封入され、ボーナス・トラック「Despair」「Cruising」を追加収録。日本のみアナログ盤はアルバム・アートワークを手がけたデヴィッド・ラド ニックによる特殊帯がついた初回生産限定盤に加え、数量限定のピクチャー・ディスク、 Beatink.com限定でTシャツ付アナログ盤が同時リリース。また、日本盤CD購入者先着特典としてメンバーによるミックス音源(CDR)、LP購入者先着特典として世界中のファンによって投票が行われるblack midiによるカバー曲が収録されるソノシートがプレゼントされる。 black midi – Cavalcade Label : Rough Trade / Beat Records Release date : 28 May 2021 各種LP・Tシャツセット : https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11767 Tracklist 01. John L 02. Marlene Dietrich 03. Chondromalacia Patella 04. Slow 05. Diamond Stuff 06. Dethroned 07. Hogwash and Balderdash 08. Ascending Forth 09. Despair *Bonus Track for Japan 10. Cruising *Bonus Track for Japan Tシャツ・バンドル LP購入者先着特典・ソノシート 日本盤CD購入者先着特典・ミックス音源(CDR)

-

2021/05/27

black midi、2ndアルバム『Cavalcade』を提げての来日公演が決定

今後10年間日本でのヘッドライン・ツアーに入場できるチケット封入 勢いを増すUKロック・シーンの中、時代を更新するバンドの一つ、black midiの2ndアルバム『Cavalcade』が5月28日にリリースを迎える。アルバムアートワークは、Oneohtrix Point Neverのジャケットなどで知られるデザイナーDavid Rudnickが手掛けている。 PitchforkでBest New Trackを獲得した「John L」を筆頭に、続く「Slow」、「Chondromalacia Patella」とシングルを解禁する度にファンの間で大きな期待が高まる中、フィジカル・リリースに先駆けて本日より主要デジタルサイトにてダウンロードおよびサブスクリプションでの配信がスタート。 また、2019年に東名阪、全公演を完売させ、称賛の嵐と共に幕を閉じた初公演に続き、2ndアルバムを提げての来日公演も決定。ジャパンツアーは、東京・名古屋・大阪、 3都市での開催が決定しており、日程など詳細については、新型コロナ感染対策を考慮しつつ、後日発表予定。 そして、今回はバンドが日本のファンの為にスペシャルな企画を用意。今後10年間日本で行われるblack midiのヘッドライン・ツアーに入場できるゴールデンチケットがCDかLPに封入されているという。「black midi golden ticket」と名付けられたこのチケットが当たるのは、日本で1名のみ。購入したら、パッケージの中を隅々まで探してみよう。 2ndアルバム『Cavalcade』は2021年5月28日にリリース。全国のCDショップでアルバムの日本盤CDおよびTシャツ付限定盤を購入すると、先着で未発表楽曲やカバー曲を含む12曲が収録されたスピンオフ・アルバム『Covercade』を先着でプレゼント。さらにタワーレコードではトーキング・ヘッズのカバー音源、disk unionではステッカーシート、BIG LOVEではオリジナル・コミック・ブックがそれぞれ対象商品購入者に先着でプレゼントされる。 black midi – Cavalcade Label : Rough Trade / Beat Records Release date : 28 May 2021 https://blackmidi.ffm.to/cavalcade CD/LP https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11766 各種LP・Tシャツセット https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11767 Tracklist 01. John L 02. Marlene Dietrich 03. Chondromalacia Patella 04. Slow 05. Diamond Stuff 06. Dethroned 07. Hogwash and Balderdash 08. Ascending Forth 09. Despair *Bonus Track for Japan 10. Cruising *Bonus Track for Japan

-

2021/05/19

black midiが2ndアルバム『Cavalcade』のリスニングパーティーを開催

新曲「Chondromalacia Patella」公開 5月28日(金)にリリースを迎える、black midiの2ndアルバム『Cavalcade』から最新シングル「Chondromalacia Patella」(*膝蓋骨軟骨軟化症)が公開。 メンバーがランニングで膝を痛めたことにちなんで名付けられたトラックとなっている。擦り切れるようなノイズ・ロックのコードと、円を描くようなドラミング、ギタープレイが炸裂する力強い仕上がりとなっている。 そして、EDT: 5月26日午後2時〜(日本時間:5月27日午前3時〜)にYouTubeで『Cavalcade』のリスニング・パーティーを開催することも発表。詳細はBeatink、black midiのHP及びSNSにて後日発表される。リスニング・パーティーの様子は一定時間視聴できる予定となっている為、日本からもパーティーの様子を楽しむことが出来るとのこと。 全国のCDショップでアルバム『Cavalcade』の日本盤CDおよびTシャツ付限定盤を購入すると、先着で未発表楽曲やカバー曲を含む12曲が収録されたスピンオフ・アルバム『Covercade』を先着でプレゼント。タワーレコードではトーキング・ヘッズのカバー音源、disk unionではステッカーシート、BIG LOVEではオリジナル・コミック・ブックがそれぞれ対象商品購入者に先着でプレゼントされる。 無尽蔵の音楽遺伝子の「隊列=Cavalcade」が戦慄の速度で駆け抜け、美しくも新たな高みに到達した『Covercade』は2021年5月28日(金)に世界同時発売。日本盤CDおよびTシャツ付限定盤には解説および歌詞対訳が封入され、ボーナス・トラック「Despair」「Cruising」を追加収録。日本のみアナログ盤はアルバム・アートワークを手がけたデヴィッド・ラドニックによる特殊帯がついた初回生産限定盤に加え、数量限定のピクチャー・ディスク、Beatink. com限定でTシャツ付アナログ盤が同時リリースされる。 black midi – Cavalcade Label : Rough Trade / Beat Records Release date : 28 May 2021 CD/LP https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11766 各種LP・Tシャツセット https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11767 Tracklist 01. John L 02. Marlene Dietrich 03. Chondromalacia Patella 04. Slow 05. Diamond Stuff 06. Dethroned 07. Hogwash and Balderdash 08. Ascending Forth 09. Despair *Bonus Track for Japan 10. Cruising *Bonus Track for Japan

FEATURE

- 2024/04/16

-

-

新しい”swag”を真ん中から提示する|safmusic interview

みんなの生活とか暮らしのムードを変えていく

more

- 2024/04/12

-

-

「森、道、市場 2024」にてAVYSSプレゼンツ「AVYSS Pack」が開催

5月25日 MORI.MICHI.DISCO.STAGE (遊園地エリア) more

- 2024/04/08

-

-

私達と友人の為の超解放安全空間を目指して|SUBCULTURE interview

レイヴ好き少年2人による幻想成長物語

more