琉球電子サロン音楽|『水中庭園』の発表30周年を祝したLPが発売

2023/07/12

海上交易で繁栄したかつての東アジア~東南アジアの営み

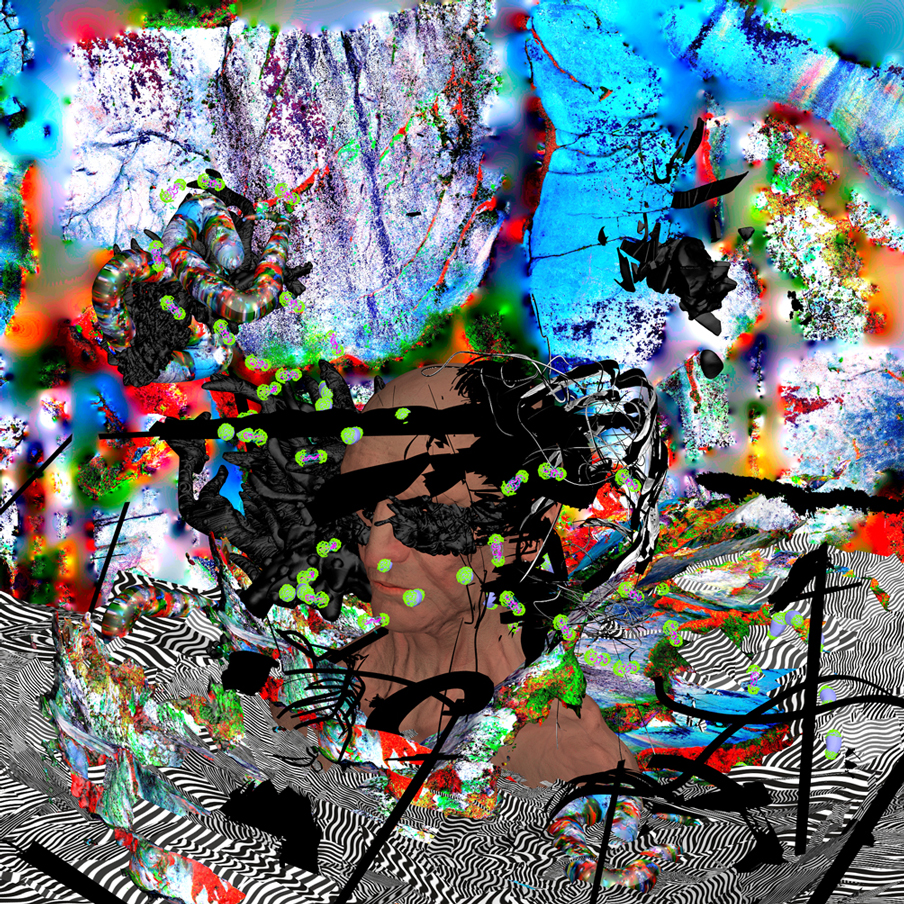

清々しさと不思議さ、楽しさと色気をたたえた琉球電子サロンミュージック。この二つとない作品『水中庭園』(1993) の発表 30周年を祝した初LPがリリース。ボーナス曲を追加。

沖縄の音楽家、コージュンこと國場幸順(こくば こうじゅん)は、70 年代から数々のバンドと関わって「裏方のコージュン」と呼ばれ、80 年代に六人組という幻のバンド(※注)を作ったことで一部に知られる。この 『水中庭園』は、琉球王朝交易時代に着想をえた「平和なアジア」をイメージした「BGM」を作ろうと制作着手されたが、予期せぬコンサートバンド結成(のちの六人組)のため制作は中断。その後、バンドが消滅してプロジェクトも白紙に返ったが、彼は機会を待ち 1993 年に本作を完成させた。

『水中庭園』は、沖縄をルーツとしながら広くアジアの音楽にも影響されており、アジア各地の伝統的音階に由来するフレーズを重ね、改変し、典型的な西洋の和音ハーモニーの動きを排除した点に大きな特徴がある。電子楽器とマルチトラックを使い、彼いわく「線を積み重ねる」ようなメロディーの集積の実験は、沖縄からアジア世界へ向け新しいエネルギーの拡散を目指したかのようだ。そのすがすがしさと不思議さ、楽しさと色気のユニークな混合物であるサウンドはアジア由来の音階を束ねた結果に思われる。シンセとドラムマシンを駆使して心地よく特徴的なリズムを刻んでいるが、それはダンスフロアのためではなく、テクノロジーを駆使した「BGM=軽音楽」としての電子サロンミュージックをイメージしている。

國場のいう「平和なアジア」とは、海上交易で繁栄したかつての東アジア~東南アジアの営みを想像したもので、そのネットワークでは物だけでなく音も行き来し、どの音楽(音階)も新しく「ポップな」ものとして迎えられたと彼は思い描く。

※注:六人組は坂本龍一のレーベルメイトとして、ビル・ラズウェルのプロデュースで世界デビューする予定だったが、不運と事故が重なって解散した。

ARTIST NAME: コージュン(Kojun)

TITLE: 水中庭園(The Water Garden)

CATALOGUE #: EM1208LP

FORMAT: 12-inch LP

RELEASE DATE: August 18, 2023 (in Japan)

BAR CODE: 4560283212089

定価:3300円(税込3630円)

・日本語・英語解説インサート封入/シュリンク包装/ステッカー貼付け

TRACKS

A1. Kaw * [1ʼ55”]

A2. Parade [4ʼ37”]

A3. Lady with Chinese Parasol [4ʼ09”]

A4. Gate of Market [4ʼ14”]

A5. A Trip to the Bamboo Forest * [4ʼ49”]

B1. The Water Garden [7ʼ50”]

B2. Vessel with Torch [4ʼ24”]

B3. Ravine [4ʼ18”]

B4. Dancing in the Lotus Garden [5ʼ47”]

* Bonus track

『水中庭園』ストーリー

(本稿は國場孝順氏へ質問を送り、その返答を整理してまとめたものである。時系列については別掲の作品略歴を参照して頂きたい。)

音楽との出会い

私は二十代のころ那覇市の照屋楽器店のレコード売り場に勤務していました。当時は新譜レコードをお客様へお勧めすることが仕事でしたから、多岐にわたるジャンルに対応するため毎月入荷する様々なレコードを自分で聴かなければなりませんでした。私はもともとクラシックが好きで高校時代は弦楽クラブでチェロを演奏していまして、その一方でロック、ブルース、ディスコも民謡も全然大丈夫でしたので、新しいレコードをいち早く聴ける幸せを味わい、クリエイティブな作品で売り場を盛り上げてくれる世界中のクリエイター達に感謝する日々でした。いつか私も売り場に並べられるような作品を作りたいな〜という夢が膨らんでいきました。自分のオリジナル楽曲にこだわり始めたのはそういう背景があります。

コーディングによらない曲作り

照屋楽器店で働く前から自分のオリジナル曲を演奏するポップスバンドをやっていましたので、普通にコード進行、スケールありの曲は作っていました。ブルース・バンドから初期のりんけんバンドまで色々なジャンルのバンドのドラムを担当して、ときには六つのバンドを掛け持ちしていたこともあって、後にミュージシャン仲間から「裏方のコージュン」と呼ばれるようになりました。そうするうち沖縄の独自なサウンドを見つけたいと思いはじめ、構想を広げていたころ、日本のポップス界で有名なとある方が「コード進行を考えてたら曲なんてできません」と言っていることを知り、コーディング(※註)゙によらない曲作りを模索し始めていた私はその言葉に背中を押された感じでした。そして多重録音機でフレーズを重ねた曲を作り始めました。

※註:國場がいう「コーディング」とは和音の概念とルールを元にコードを連ねて構築する西洋由来の作曲方法を指す。それを彼は「ブロックを積み重ねるような作曲」と喩え、それに対して自らの作曲方法を「線を連ねるようなもの」と説明する。

近代クラシックの再発見

1985年頃、東京でバンド生活をしていたとき六本木にあったレコード店、WAVEのクラシック・コーナーで「フランス六人組」を初めて知りました。フランス六人組のレコードの解説にあった、たしか「彼らの特徴はフレーズを重ねた作曲手法で、東欧、中近東やアジアの民族音楽へのアプローチはこの方法で、云々」という感じの文章を読んで、すでに実行していた自分の手法に似ていると感じまして、これでますますやりたい放題に曲を作れるようになりました。

六人組の結成

80年代の初頭、フレーズを重ねて曲を作る手法を試行錯誤する中で色々な場所で流すためのBGMの制作を思い立ち、「水中庭園」というテーマを掲げました。「水中」といってもいわゆる水の中のダイビングではなく、アジア圏の海のつながり、かつての琉球の大交易時代を思い浮かべ、その心象を音楽にしていきました。後に自主制作CDに収録する「Ravine 渓谷への旅」「The Water Garden 東シナ海」といった曲は、すでにこのときデモを作っていました。そして音楽のイメージを南シナ海にも広げようと思っていたころ、アマチュアバンドが出るNHKの生放送番組に出演してドラムを叩いていたんですが、なぜか番組ディレクターから「NHKヤング・ミュージック・フェスティバル(YMF)」への応募を勧められました。その募集締め切り一週間前に急遽、YMFで演奏する曲「水辺の踊り」を作曲し、ベーシックのメロディー、シンセフレーズ、リズムを2日で作り、当時お付き合いのあったミュージシャン達に声をかけて即席のバンドを結成しました。練習セッションで彼らに指示をしながら4日で「水辺の踊り」を仕上げたのです。このバンドを「六人組」と名付け、この曲でYMFの沖縄大会に出演して優勝しまして、その後、全国大会の応募用に沖縄NHKのスタジオで再録音をしました。六人組の詳細については2020年に出たCDの解説を読んで頂ければと思います。

東京に移住して音楽制作

六人組は様々な事情で短命に終わりましたが、80年代後半、その活動を介して東京に移住することになりました。そこでは六人組をご存知でYMOでプログラマーとして活躍されていた方の会社から、日本で初めての試みというCD-ROM作品『REFICTION』のための音楽制作を依頼されました。その作品の発表後、頓挫していた『水中庭園』をあらためて作る気になり、自主制作して1993年に初のソロアルバムとして発表したのです。それからすぐにSONYとWOWOWの共作映画『パイパティローマ』の音楽担当をはじめ音楽制作の依頼が続きました。オリジナル曲を制作する機会も増えると同時に、年2回開催される東京コレクション(ファッションショー)の選曲もして、色々なクリエイションに接する事にもなり、楽しい日々を過ごしました。

『水中庭園』(1993年)の制作

1984年、29歳の時、YAMAHAのDX7、JUNO106、TEACの4チャンネルカセットレコーダーで曲作りを始めました。オリジナルの『水中庭園』はカセットでの発売を予定していました。そもそもこのカセットは後に六人組となるメンバー達と沖縄で録音するつもりでしたが、六人組のバンド活動が忙しくなり中断。ところがそのバンドが解散してしまい、制作再開は東京で行うことになったわけです。デモが仕上がった段階で『Refiction』の制作会社へプログラマーとマニピュレーターの紹介を頼んだのですが別の会社を勧められ、ニューヨークでラップ系のスタジオを経営され帰京したばかりのエンジニアの大西寛さん、ロンドンから帰京したてのプログラマー&マニピュレーターの渡辺高士さんと出会い、私が組んだシーケンスデータを元に、彼らのアイディアを加味して仕上げていきました。

國場孝順の音楽観

オリジナル曲の制作を目指したときから、沖縄から新しい刺激を世界に発信したいと思っていました。さて、いわゆる「琉球音階」というのがあります。『水中庭園』を作るにあたっては、この琉球音階は琉球民謡・古典音楽をずっと演奏されている方達へお預けすべきと考え、私は別のアプローチで創作しようと決めたのです。私の音楽は琉球交易時代にひとつの着想を得ています。たとえば、交易時代に近隣諸国から運ばれてきた様々な音楽をアレンジして琉球の古典・民謡が生まれたのではないか?だとすれば当時それらは新しく「ポップな」音楽だったのではないか?とか、そういう想像です。また、インドや東南アジアの音階はかなり複雑ですが、それらの音階を削って琉球音階ができたのでは?と考えたり、学術的ではないのですが、自分が作るにあたってのイメージとしては、琉球音階が完成する前の段階へ私の頭の中で戻し、東シナ海や南シナ海の音楽を混ぜてみるということにトライしたわけです。もの凄いベンディングを使ったベトナムの音楽も聞きましたが、私の音楽はその方向へはいきませんでした。バリの音階などは削りやすく、また半音階の位置を変えるとブルースになったり、そこからある音を削ると琉球音階になったりと、スケールを試して楽しんでました。そういった試みをしつつ自分なりのBGMを作るにあたっては、先ほども言った南シナ海、東シナ海、日本海を舞台にした交易時代の「音の流通」を想像しながらの、「平和なアジア」をテーマにして思いついたのが『水中庭園』という題名です。これをイメージの源にした「清々しさ」「色気」「不思議」という三要素を元に、私は自分の音楽を作っていたような気がします。特にジャンルを問わない私は、「ノリ」「グルーヴ感」が曲作りの骨です。まずはリズムをイメージし、メロディー、フレーズなどを重ねていく手法です。そして「不思議」なフレーズをまぶしていく、、という具合です。

KOJUNの主な音楽歴

1984年 ミノカズ&シルク『ピエロの恋』[マルフク FF1019] 4-track EP(ドラム・編曲担当)

1985年 六人組としてNHKヤングミュージックフェスティバルでグランプリ受賞(「水辺の踊り」作詞・作曲)。

1987年 沖縄海邦国体の開会式マスゲーム音楽担当。

坂本龍一『Neo Geo』制作協力(special thanksにクレジット)。

1991年 日本初のCG映像と音楽の本格的CD-ROM作品『Refiction』(制作:シナジー幾何学)の音楽担当。

1993年 12月 初のソロアルバム『水中庭園』[BE-JAM BJ5556] CD発表。同作は那覇市の東南植物楽園の園内BGMとして2010年まで使用。

1994年 SONYとWOWOWの共作映画『パイパティローマ』(監督:中江裕司)音楽担当。

1995年 EXITと伊藤忠商事のマルチメディア部門が制作したCD-ROM『植物楽器』音楽担当。

NTT名古屋マルチメディア館のサウンドプロデュースと施設全館のBGMおよび効果音を制作。

同年10月 ソロアルバム『ガランダン』[Avex Track AVCD-11349] CD発表(コージュン&バビロン名義)。

同年12月 ソロアルバム『The Water Garden』[東芝EMI TOCT 9282] CD発表(『水中庭園』のセルフリメイク)。

1996年 Panasonic 3DO『松下幸之助伝記』音楽担当。

2020年 六人組『1984-88』[Super Fuji Discs FJSP394] CD発表(1985年のデモ録音と1986年のライブ録音を収録)

2001年 ミユキ『見果てぬ夢』[MIDI Creative CXCA-1079] CD(元六人組のヴォーカリスト、みゆきのソロ・アルバム)

2013年 ミノカズ&MINA『ラブラブ東京マンボ』CD(作詞・作曲・編曲・プログラム担当)

2022年 ミノカズ『ベストソング集』CD

その他 1991年から2010年にかけてTVコマーシャル用の楽曲、ラジオ番組ジングル、イベント用音楽、ファッションショー(東京コレクション)の音楽制作、海外でのファッションイベント(デュッセルドルフ、マイアミ、北京)などの音楽を担当。

category:NEWS

tags:コージュン

RELATED

-

2021/06/11

CHINABOTの4周年を記念したコンピレーション・アルバムが発表

アジア全域の実験音楽にフォーカスする アジアのエレクトロニック/エクスペリメンタルな音楽シーン、またはアーティストにフォーカスしたレーベル〈CHINABOT〉が4周年を記念するコンピレーション・アルバム『Tetra Hysteria Manifesto』のリリースを発表。 2020年、SUPER DOMMUNEで開催されたAVYSS GAZE、CHINABOT、Eaatern Marginsによるコラボレーションパーティーにも出演したブルックリンを拠点にするエクスペリメンタル・ラップアーティストで映像作家のOHYUNGや韓国・ソウルのDJ/プロデューサー/マルチメディアアーティストのSoma KimことArexibo、韓国の伝統音楽とクラブ要素を融合させるロンドンのプロデューサー/ヴィジュアルアーティストJaeho Hwang、タイの伝統的な音楽要素をクラブミュージックに融合し、Gabber Modus Operandiとも共振するバンコクのPisitakunに加えて、日本からSeaketa、King Rambo Sound、Dagshenmaなど参加。他にも西ボルネオ出身の実験的弦楽器製作者Juan Arminandiや、ベトナムのサイケデリック・ノイズ・メタル・ジャム・バンドRắn Cạp Đuôiなど多様なラインナップが揃い、全14曲が収録。 VA – Tetra Hysteria Manifesto Label : CHINABOT Release Date : 23 July 2021 Pre-order : https://chinabot.bandcamp.com/album/tetra-hysteria-manifesto Tracklist 1. Seaketa – Ranbu 2. Rắn Cạp Đuôi – Waltz 3. King Rambo Sound – Gaia 4. Mona Evie – Demorreel 5. Pisitakun – 18.05.2010 6. Dagshenma – YoO 7. OHYUNG – funeral ft. lucy liyou 8. Ayankoko – Here’s that rainy day 9. Arexibo – 불(Flame) 10. Juan Arminandi – Potong Tanah 11. Samin Son & Vincent Laju –

-

2025/06/20

パソコン音楽クラブが結成10周年を迎えLIQUIDROOMとのWアニバーサリー開催

9/6 “DANCE ADVANCE” 2015年の結成以降、オールドなシンセサイザーの音色と現代的なダンスミュージックを掛け合わせたサウンドで、インディ・ポップとクラブシーンを横断してきた大阪出身のDTMユニット・パソコン音楽クラブ。 この10年間、国内外のアーティストとのコラボレーションやリミックス、CMやTVドラマへの楽曲提供など、活動の幅を広げながら、自らの音楽表現を更新し続けてきた。 そして2025年はパソコン音楽クラブにとって結成10周年という大きな節目となる。 その皮切りとして、LIQUIDROOM21周年とパソコン音楽クラブ10周年を共に祝うスペシャルイベントが発表。 LIQUIDROOMは彼らにとってライブ活動における重要な場所のひとつ。これまでに2マンライブなどでたびたび出演してきたほか、2025年のカウントダウンイベントにも登場し、フロアと熱を交わしてきた。 節目ごとに、そのフロアで“今のパソコン音楽クラブ”を更新してきた彼らが、今回は10周年を記念したナイトイベントを同会場で開催。これまでリリースしてきた楽曲を軸に、次の10年への新たな方向性を示すライブセットが準備されている。そしてこの夜を盛り上げる豪華なゲストアーティスト達も順次発表される予定。さらにはアニバーサリーイヤーを彩る特別なアーティスト写真も公開されている。 10年の活動を経て、なお進化を続けるパソコン音楽クラブ。これまでとこれからが交差する、特別な一年をまずはリキッドルームから体感して欲しい、とのこと。 LIQUIDROOM 21st ANNIVERSARY Pasocom Music Club 10th anniversary DANCE ADVANCE パソコン音楽クラブ & more 2025年9月6日(土) LIQUIDROOM OPEN/START 23:00 tickets: 前売 ¥4800 (+1D) 先着先行販売:2025年6月20日(金) 20:00~7月27日(日)23:59 一般発売:2025年8月2日(土)10:00~ https://eplus.jp/sf/detail/4348690001-P0030001 ※本公演は深夜公演につき20歳未満の方のご入場はお断り致します。本人及び年齢確認のため、ご入場時に顔写真付きの身分証明書(免許書/パスポート/住民基本台帳カード/マイナンバーカード/在留カード/特別永住者証明書/社員証/学生証)をご提示いただきます。ご提示いただけない場合はいかなる理由でもご入場いただけませんのであらかじめご了承ください。 ※ご入場の際、ドリンクチャージとして700円頂きます。

-

2019/10/23

現行からカルト音源の発掘まで行うDark Entriesがレーベル10周年を記念したコンピを発表

11月15日リリース サンフランシスコを拠点に、Josh Cheonがファウンダーを務める〈Dark Entries〉は、イタロ、EBM、ミニマルシンセ、シンセポップ、ポストパンクなど世界がまだ発見できいないカルトな発掘音源や現行アーティストのレコードをリリース。2009年のスタートから10年で200以上のカタログを持っている。 今回レーベル立ち上げ10周年を記念したコンピレーション『Tens Across the Board』を発表。全10曲のうちの7曲は、1981年から1993年にかけて発表されたもので、今までレコード盤になったことはない音源。Aサイドの1曲目からBサイドのラストまで時系列順に音源が収録されている。 Pre-Orderはこちら。11月15日リリース。 Various Artists – Tens Across the Board SIDE A Parade Ground – The Light’s Gone (1981 Belgium) Diseño Corbusier – La Esperanza está en Antenas (1982 Spain) Lena Platonos – Μια Γάτα Σασ Περιμένει Στη Γωνία (1983 Greece) Victrola – Luca (Instrumental) (1983 Italy) Borghesia – Magla (1984 Slovenia) SIDE B Tom Ellard – Ga Duum Blitzfonika (1984

FEATURE

- 2025/07/10

-

-

ゆっくりと記憶が蘇り、また消えていく|「AVYSS Chain」VLOG公開

雨と私の夢とファイアファイア more

- 2025/07/08

-

-

iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」に出演するバンドメンバー発表

iVy コンテンポラリー・パーク・オーケストラ♪としての演奏も披露

more

- 2025/06/18

-

-

iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」がWWWにて開催

1stアルバム『混乱するアパタイト』CD版発売決定 more