アマルガム論 vol.1_直感ヲ愛ス

2025/03/04

vol.1_直感ヲ愛ス

直感をこよなく愛する。愛しています。それは、僕が生まれてから今この瞬間までに蓄積された因果律が、絶対的に存在していると信じているからだ。

この直感が紡ぐ時間軸に身を委ねれば、運命がいかなる方向へ転ぼうとも構わない。上昇しようが堕落しようが、天国に歓迎されようが地獄へ蹴り飛ばされようが、生きようが死のうがーーたとえ昨日と酷似した今日が訪れ、それと同等の明日が続こうとも、ただ受け入れる。唯々諾々と。

そして、この純粋な因果の流れから放たれる美しさーーそれは、時に残酷で、時に儚く、時に甘美で、時に無慈悲なまでに静謐な光を帯びている。その美しさに僕は感嘆せずにはいられない。oh, 美しい。嗚呼、beautiful…

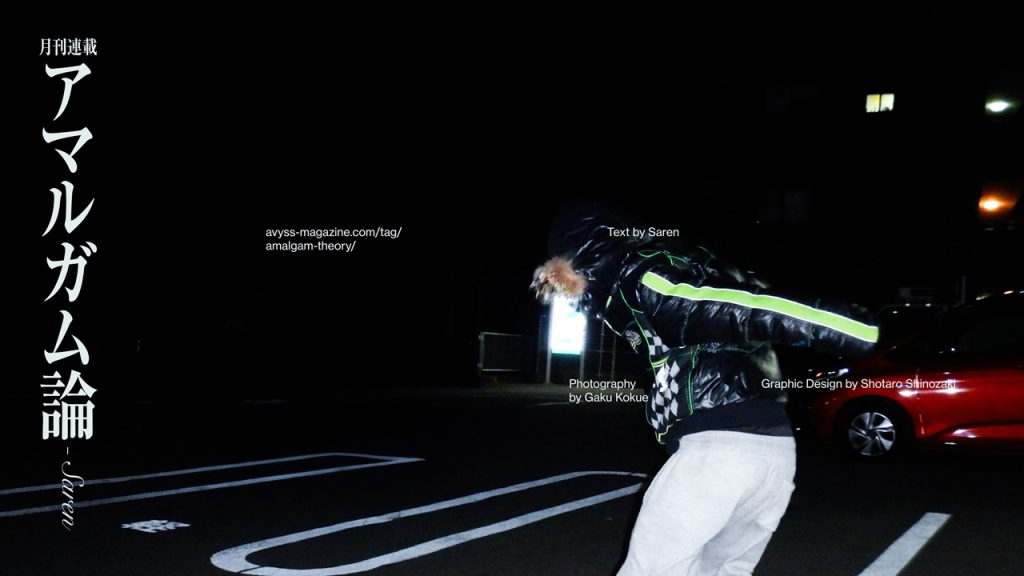

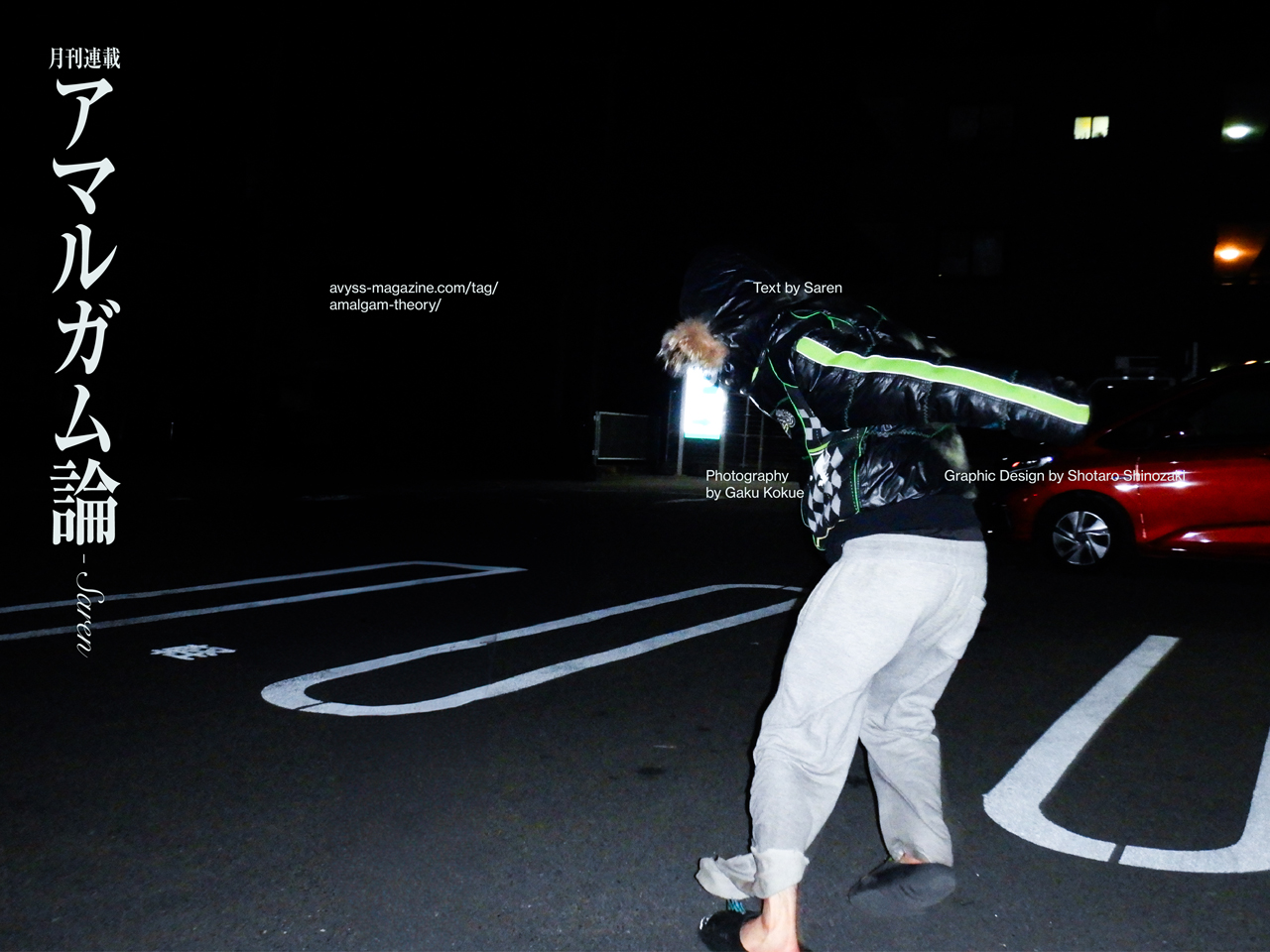

居たけど知らん瞬間 –

0226/2025 by Gaku Kokue

では、”愛する”とは一体何か。この疑問が氷解した時に初めて、”直感ヲ愛ス”ことが自らの理知となる。

納得するために、僕は辞書で愛や、その語から派生する語句を辞書で引いてみた事がある。当然、Googleの世話になったこともある。そこで記されている定義はいつも、感覚的な要素に比重が置かれており、それらを読む度に僕は「だからその感覚がどういうモンなのか教えてくれよ!」と思うばかりであった。

僕は、出鱈目に言辞を弄するのは好まない。然し、世の人々はいつも、愛の意味に於いての言を俟たない。まるで皆、愛の解釈が均一に一致しているかのように、口にしたり、書いてみたり、歌ってみたりしている。僕だけですか、それを履修していないのは。疑わしい。

例えば、二年程前に読んだ、”エーリッヒ・フロム『愛するということ』鈴木晶訳、紀伊國屋書店、2020年”によると、”愛すること”とは、相手の成長を願い、その人自身のために発展していくことを支援する姿勢。そのような事が書かれていたと記憶しています。

なるほど、それが”愛すること”ならば、それは感情ではなく行為であり、態度であり、実践であるということになる。改めて”愛する”とは動詞であることを痛感する。

ならば、僕にとっての「愛する」とは何か。それを理解するには、まず各人における「愛」という名詞、その感覚を演繹的に定義する必要がある。そして、その定義から派生する行為や意思を遡及的に検証することで、初めて「自らの愛の感覚」を認識できるのではないか。

愛とは、決してただ「ある」と言えるものではなく、只々「する」ことでしか実感できないものなのかもしれない。

辞書の言葉が感覚的に偏るのは、僕たちが愛を「感じる」ものと考えすぎているからではないか。本当は、愛は「為す」ものであり、「作り上げる」ものではないのか。故に、”愛を育む”といった表現の仕方が存在するのであろう。

bros(mana online)等 –

0226/2025 by Gaku Koku

直感を愛することもまた、それと同じだ。ふとした瞬間に訪れるひらめきを、ただの感覚的な衝動として流すのではなく、意識的に育て、鍛え、磨き上げる姿勢。それが「直感ヲ愛ス」ことの本質である。

では、それをどうすれば実践できるのか。答えは単純で、しかし厄介だ。それは、時間をかけること、そして意識的に取り組むこと。フロムが言うように、愛は技術であり、学ぶことができるのならば、直感もまた鍛えることができる。”直感ヲ愛ス”とは、ひとつの習慣であり、訓練なのだ。

何故、”直感ヲ愛ス”か。それは、直感こそが、自分だけの「自分」を形作るからだ。誰の言葉でもなく、誰かに教えられたものでもなく、ただ自分の内側から生まれるもの。それが直感であり、それを尊重することは、すなわち、自分自身の唯一性を認めることに他ならない。

直感を愛するとは、他者との比較ではなく、自分という存在の輪郭を鮮明にすることだ。誰にもなれず、誰にもならないまま、自分自身であり続けるために。直感とは、そのための指標であり、羅針盤なのではないか。直感が示す道が、自分だけの道なのだから。

Hella MASSACRE –

0226/2025 by Gaku Kokue

”いつでも心のコンパスを 信じるんだ!”

– Sindbad Storybook Voyage Ride Through mixより

Saren

category:COLUMN

tags:amalgam-theory

RELATED

-

2025/01/20

アマルガム論 vol.0 目的と手段

vol.0_目的と手段 Sarenとは、僕が自らの音楽や言動などを通して発信する全てを指すプロジェクトであり、僕の人生そのものが形を成したものだ。 この活動を始め、いつの日からか「目的はモノラル、手段はステレオ」が僕の信条のひとつになった。この考えは、如何なる事象に対しても本質的であると考えている。そして、僕はその単一な目標を達成することを日々強く願っている。 名前に触れたらわかるように、僕の願う方法は多岐に渡る。 stu兼ウチ – 0108/2025 by Gaku Kokue そういえば、この連載はAVYSS MAGAZINE内では『コラム』に分類されるらしい。どうだろう、違う気がする。今書いている文章/これから書こうとしている文章は、コラムよりも『エッセイ』や『随筆』に近い気がする。でも、そう呼びたいとは思わなかった。定義として合っているとか間違っているとかいう話ではない。ただ、そう呼びたくなかった。似合っているだろうけど、自分が気に入っていない服を親に着せられている子供のような顔で書くことになると思ったからだ。 僕は、Sarenを始めるにあたって、目的という名の“願い”をひとつ抱えていた。「納得してほしい」Sarenという人間が発する音楽、詩、言動、行動等々を構成する僕の人生そのものを、なるべく多くの個人に納得して欲しいという強く残酷な“願い”を。その願いを叶えるためには、僕の中にある情報を、できるだけ純度を保ったまま、各個人の中へ溶け込ませる必要があると考えた。 情報が溶けるというプロセスは、一方的なものではない。溶け込む先で化学反応が起こり、Sarenを理解する人たちの中で、何らかの新しい価値や視点が生まれることを期待している。そして、近頃の僕はSarenの「融点」を調整する必要があると感じていた。 これまでの僕は、自分の言葉や行動が少しでも誤解されないように、慎重に「融点」を高く設定していた。しかし、それでは十分な反応を引き出せないと気付いた。Sarenという存在をより多くの人の中に広げるには、少し融点を下げ、より溶けやすくする必要がある。柔軟でありながらも本質を失わない、その絶妙なバランスを探る作業が必要だった。 この連載を始める理由も、そんな調整の一環だ。文章を書くことで、自分の内側を少しずつ外側に流し出し、その過程で自分自身も変化する。だから僕は、この連載を『アマルガム論』と名付けた。 俺と星 – 0109/2025 by Gaku Kokue といった具合のコラムを毎月連載することになりました。よろしくお願いします。 Saren

-

2025/04/02

アマルガム論 vol.2_否定と肯定の力学

vol.2_否定と肯定の力学 宣誓、私Sarenは「否定」を肯定することをここに誓います。──令和七年三月二十日 読者諸君は、この宣誓を受けてどう思うか。「否定」の二文字に対して、どのような印象を抱いているだろうか。反対に、その対義語である「肯定」はどうか。とりわけ「否定」という語には、どこか冷たく、拒絶的で、ネガティブな印象を覚える人が少なくないはずだ。 僕たちは日々、否定と肯定を繰り返しながら生きている。だがその営みの中で、「肯定」は善で「否定」は悪といった、極めて単純な観念が、無意識のうちに我々の思考を支配してはいないだろうか。 肯定は、社会の中でしばしば歓迎される。教育の場でも、ビジネスの現場でも、肯定は調和を生み、人々のモチベーションを支えるものとして支持される。その一方で、否定はどこかしら「空気を乱すもの」「攻撃的なもの」として避けられがちである。 ──果たしてそれは妥当であるか? 近年、情報通信業をはじめとするITの発展に伴い、情報の量と速度は爆発的に増加し、たった10年足らずのうちに、僕たちはかつてないほど多様な社会を生きるようになった。価値観の違いを認知し、それを受け入れ、場合によっては称賛する姿勢が、この社会の基盤の一要素となっている。 SNSのタイムラインには、あらゆる人の声が溢れている。容姿やジェンダー、家族の在り方や経済状況など、従来であれば公になることがあまりなかった、個人的な属性等が語られ、受け止められる場面が増えた。一方で、それらは次第に、「どこまで肯定されるべきか」という線引きの対象へと変質していった。 肯定が重ねられることによって、語られることそのものが、社会の中で正当なものとして位置づけられ、次第にその先──制度の設計や法的承認の水準へと、議論の軸が移っていく。 たとえば、選択的夫婦別姓制度やLGBT法案をめぐる議論では、個々の経験や違和感に対する「共感」や「理解」だけでなく、それらを「制度」としていかに扱うかという判断が、より強く問われるようになっている。 つまり、誰かを肯定するという行為が個人の感情や倫理のレベルに留まらず、社会構造そのものを変えるべきか否か、という問いへと接続されはじめているのだ。 多分マツダとクラオカとコクエ − 03/28/2025 by Gaku Kokue そのような状況では「まだ判断できない」「慎重でありたい」という態度が、「政治的判断の回避」として読み変えられてしまうようなことも少なくない。結果として、これまでグレーゾーンとして留保されていた領域は急速に失われ、「どこまで肯定するか」が、個人の意見の問題ではなく、社会の立場そのものを問う争点へと移行しつつある。 しかしながら、「肯定」が求められる場面が増える一方で、そこに至るまでに積み重ねられてきた「否定」の力学が、しばしば見過ごされてはいないだろうか。 あらゆる肯定の連鎖には、発端がある。それは「語られた声」のみならず、「語られなかった違和感」や、「うまく言えないが違う」と感じる瞬間の累積によって生まれる。そして、そうした現状に対する不快を否定するという動きこそが、現状への問いを立ち上げ、別の肯定へと場を開いていく。 否定とは、ただの拒絶ではない。それは現状に対して問いを投げかけ、軋みを可視化し、別の可能性を切り開くための行為である。もちろん、否定には暴力的な側面もある。分断を煽る言説や、根拠なき非難の応酬といった「暴走する否定」が存在するのも事実だ。 だからこそ、「何をどのように否定するか」という判断は、常に慎重に行われる必要がある。否定は、扱いを誤れば不利益な破壊をもたらすが、適切に用いられることで新たな構築へと繋がる。 無論、 『否定の為の否定』 は、論外である。 歴史を見ても、革命も、科学も、芸術も──歴史に刻まれてきた変革のほとんどは、現状の否定から始まっている。時代を動かしてきたのは、いつも「問い直す」という行為だった。 フランス革命では、国王と特権階級を頂点とする旧体制が「不平等」として否定され、近代市民社会と共和国の理念が生まれた。 明治維新は、徳川幕府の封建的な政治体制を否定することで、中央集権と近代国家の構築へと舵を切った。 科学革命においては、地球中心説や錬金術的自然観が否定され、観察・実験・検証という思考様式が確立された。 20世紀のアヴァンギャルド芸術は、美や形式の固定観念を否定し、ノイズ、偶然性、政治性といった“逸脱”を美学の中に導入した。 #MeToo運動では、長らく沈黙を強いられていた性被害の記憶が、公的な否定の声となって立ち上がり、制度や権力構造そのものに揺さぶりをかけた。 いずれも、「過去」──正確にはその過去が肯定され続けている「現在」を否定しながら、次の価値体系を準備し、異なる肯定の回路を生み出している。 否定とは本来、次の地点へと進むための、最も深い真なる欲望に基づくものだ。各人の人生、それらが交わる社会、そして、そのすべてを包み込むこの世界──それらを真に肯定したいのであれば、否定という行為は不可欠なのである。 否定は、ただの通過点ではない。それ自体に価値がある。 良い感じに赤いフロア − 03/20/2025 by Gaku Kokue 否定を選ぶとき、そこにあるのは結論ではなく、保留だ。同意も反論もしきれない、立場を取るにはまだ手がかりが足りない──そういったとき、人は「違う」とだけ言う。その言葉の輪郭が、世界との接点となる。 否定は、対象を拒絶する行為ではない。むしろ、対象と自分との関係を再配置しようとする試みに近い。 無自覚な肯定に対する、最小限の留保。あるいは、黙認の形をした合意からの距離を置く態度。語られた言葉にすでに収まりきらないもの。繰り返される価値に対して、どこか噛み合わない感覚。それらを整理する過程で、”否定”は姿を表す。ただし実質を伴う否定には、体力と気力を要する。それは、単なる意見ではなく、関係のあり方に抗う行為であるからだ。 場に、構造に、制度に、そして沈黙に── 一時的にせよ、角度を変えて向き合う必要がある。 僕が「否定」を肯定すると宣誓するのは、何かを壊したいからではない。構造を一度静かに崩し、再び組み直すために、語りの手前に立ち返る、その身振りとしての否定だ。 誰かの意見を上書きするためではなく、その意見の成立条件ごと見直すために、 一旦、「違う」と言わざるを得ないことがままある。否定とは、先回りの沈黙を避けるための手段である。「そういうものだから」という判断を下すよりも前に、「そうとは限らない」という余白を確保する。 言い換えれば、否定は理解よりも前に配置される注意であり、同調よりも先に生まれる距離である。誰かの語彙をそのまま受け入れることと、別の語彙を選び直すこと。そのわずかな差分が、否定の始点になる。 個人の経験においても、社会の運動においても、何かを変えようとする際の始点は、現状に対する疑念の声から始まる。だが、その声は「否定的」として無効化されることも少なくない。事実、その声には、前述した「否定の為の否定」が紛れていることが多分にあるからだ。 しかし僕は、その疑念が産声をあげる瞬間を信じたい。たとえそれが、まだ言葉になりきらないものであっても。 現状に対しての、実質が伴う真なる否定の先に、良質な肯定は存在する。 illequalと − 03/27/2025 by Gaku Kokue 否定は、成長を促す。少なくとも僕にとって、それは何度も、そうだった。 まだ見ぬ未来を最大限肯定するために、適切に否定をしたい。 だから僕は、最大限に否定を肯定する── Saren

-

2020/03/19

デスメタルガムランレイヴ叙事詩|Gabber Modus Operandiが「Genderuwo」のMVを公開

『HOXXXYA』より 上海ALLを中心に広がりを見せる〈SVBKVLT〉から去年リリースしたアルバム『HOXXXYA』が世界的に注目を浴びたプロデューサーKasimynとパフォーマー/ボーカルIcan HaremによるインドネシアンレイヴデュオGabber Modus Operandi。 昨年のWWW年越しイベントで待望の(一度延期になっているから余計に)初来日を果たし、強烈なパフォーマンスを我々に見せてくれた彼らのアルバムから冒頭曲「Genderuwo」のMVが公開。吊るされた鶏の足、少年の目の上のSDカード、投げつけられる卵など奇妙な儀式の映像に乗る、デスメタル、ハードガムラン、Dangdut Koplo(インドネシアのダンス歌謡曲)、Asian Dope Boysが手がけたカバーのような混沌とした風景を我々はただ頭の奥で受け止めるしかない。 またAsian Dope Boysの新作パフォーマンス「TRANCE」にも参加しており、近日中にGMOバージョンの「TRANCE」トレイラーが公開される予定。 Gabber Modus Operandi – “HOXXXYA” Label : SVBKVLT bandcamp : https://svbkvlt.bandcamp.com/album/hoxxxya Tracklist 1. Genderuwo 2. Semeton 3. Kon 4. Tekyan 5. Trance Adiluhunxxx 6. Calon Arang 7. Padang Galaxxx 8. Sangkakala III

FEATURE

- 2026/01/25

-

-

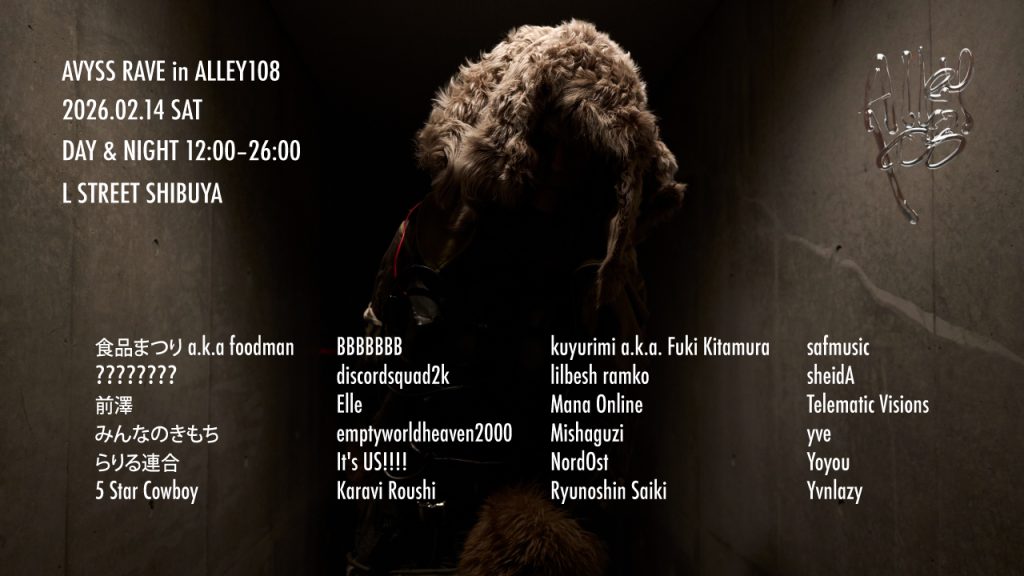

渋谷の路地裏に出現する未来都市ALLEY108にて「AVYSS RAVE」開催

2月14日(土) 渋谷センター街の路地をジャック

more

- 2026/01/19

-

-

私の正直な感情について|daine interview

1/23 AVYSS Circleにて来日 more

- 2026/01/17

-

-

“渋谷円環”──最後の接続が点滅|「AVYSS Circle 2026」最終ラインナップ発表

タイムテーブル、オフィシャルグッズなど公開 more