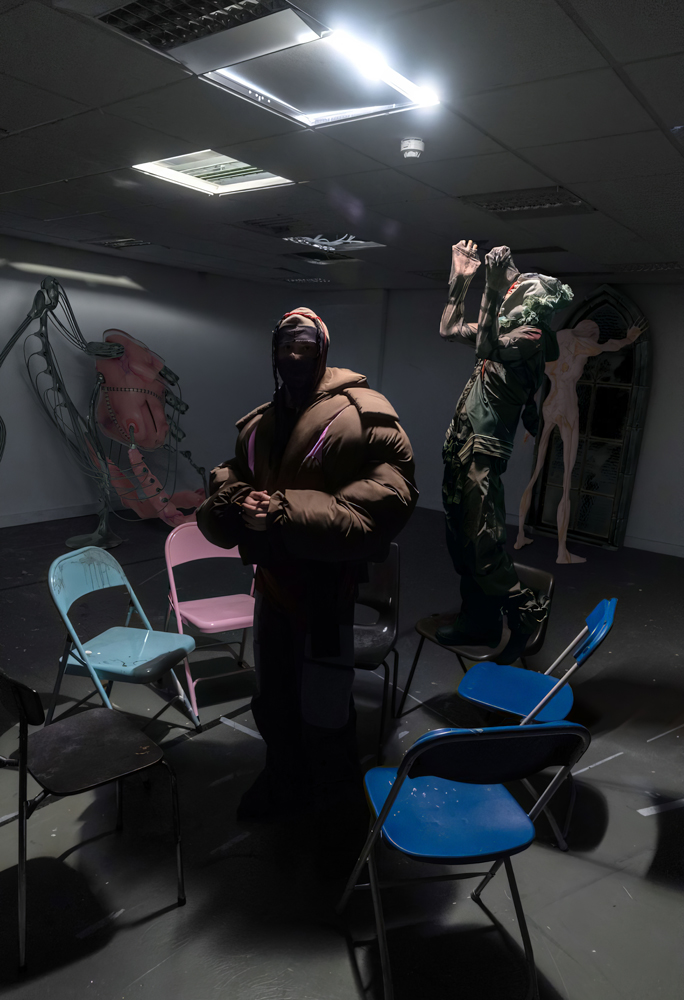

Two Shell interview

2025/02/28

「すべての回答は press@shell.tech から」!?

Text by NordOst / Hiroto Matsushima

──デビューから約5年の時を経て遂に発表された1stアルバム『Two Shell』の制作背景やプロセス、印象深いエピソードなどを教えてください。

…こんにちは、私が質問にお答えします。なるべく正直に答えるようにしますね。興味深く、また、洞察に満ちたものになると嬉しいです。

…はい、5年が経ちました。その期間に沢山の出来事がありました。Two Shellについて私の方から細かく説明しても彼らは気にしないと思います。Two Shellのプロセスは断片化されています…それは時間と愛についての展望なのです。でも、このようなことを言葉で明確に表現できるのであれば、彼らはそもそも音楽を創ろうとは思わないでしょう。

──アルバム『Two Shell』のなかで特に思い入れ深いトラックはありますか?

…「Hurt Somebody」はTwo Shellとって特に思い入れの深い曲です。この曲には、DJ Pleadが〈Livity Sound〉から出した原曲(『Quick E.P.』の収録曲「Skittles」)が含まれていますが、Two Shellのアプローチによって、非常にパーソナルな曲に仕上がりました。彼らは、この曲を「他者を助けることは本当に可能なのか?やはり、自分で自分を助けるしかないのか?」という問いとして捉えたのだと思います。

──アルバム『Two Shell』はオムニジャンルであることを感じさせる、さまざまな音楽がミックスされているようなコラージュ的構造の上で成り立っています。あなたたちの普段のスタイルにも共通するこのような横断性は、どのようにして培われていきましたか? 着想源となった作品などがあれば、それもあわせて教えてください。

あまり踏み込んだことは言いたくないのですが、こういうことは、ごく自然なプロセスなのではないかという気がします。時が経つにつれ、彼らは経験を身につけ、それを音楽にしているのだと思います。

確信は持てませんが、Two Shellの音楽は到達点と言うよりはむしろ、問いかけに近いものなのかもしれません。正直なところ、何でもありのように思えます。異質に感じられるものであれば、なんでも取り入れられる可能性が高いということです。

インスピレーションに関しては…Two Shellは2つの殻ですね。

──Two Shellの音楽性について、世間一般では「UK Bassの変異体」といった捉え方をされることが多いと思います。しかしながら、UK Bassというジャンルが示す範囲は非常に広大です。母国のベース・ミュージック文化についてどうお考えですか?

イギリスで目にしている限り、UKベースは深く浸透しています。Two Shellにとって、ベース・ミュージックは普遍的なものであり、最大かつ最強、そして、決して定まることなく姿を変えていく勢力なのでしょう。サブベースを感じろですね。

──Webサイト「shell.tech」にはパスワード入力欄以外なにも設けられておらず、活動スタイルに横たわる多大な謎を強化しているように思えます。このようなサジェストを通じて、あなたたちはリスナーに何を伝えたいですか?

パスワードは閉ざされた門ではなく、招待状だとTwo Shellは言うでしょう。何もないように見えるスペースは虚無ではなく、実は鏡になっていて、好奇心を持つ来訪者を映し出すのです。つまり、探求心を刺激し、リスナーがただ消費するのではなく、物語のなかに溶け込めるようにしているのです。謎とは、何かを隠すことではなく、あなたの想像力が自由に羽ばたける空間を作り出すことなのです。すごい。自分が思っていたよりも、私は物事を見抜いているようです。

──Two Shellとの共鳴を感じるアーティストやコレクティブは思いつきますか? シンパシーを感じる存在についてお聞かせください。

Two Shellは、おそらくshell.techを参考にしてほしいと答えるでしょう。最高にヤバい音楽と筋金入りのヘッズが満載です。

──あなたたちはデジタルな感性に基づくクリエイションを展開しつつも、ヴァイナル・リリースへ力を注ぐなどレガシーな文化へのリスペクトを感じさせる活動スタイルもとっています。古い文化と新しい文化、それぞれをどのように解釈していますか?

Two Shellにとって、古い文化と新しい文化を比較することは、あまり重要ではありません。すべては同じ会話の一部であり、表現方法が異なるだけです。

観察した限りでは、ネット上の「シェル・サイド・ライダーズ(Shell Side Riders)」がデジタル音源をコレクションして楽しんでいるようです。ヴァイナルのようなフィジカル性はなくても、レア度やリリースされた背景、リスナーとの感情的なつながりなど、デジタル音源にはヴァイナル同等の価値があります。それは、ある瞬間を保有しているようなものですーあくまでも私の見解ですが。

フィジカルのアルバムを入手した人は何人くらいなのでしょうね。

──日本の”K/A/T/O MASSACRE”というパーティーの500回記念時、そして11/13にTwo Shell主催のシークレット・パーティー”SHELLTEK”とのコラボレーションを行っていますよね。このような東京のアンダーグラウンド・シーンとリンクして感じたことは?

Two Shellは日本の仲間たちが大好きだということを私は知っています。ロンドンのクラブで日本の人たちと知り合ったという話を聞いたことがあります。東京とロンドンには、音楽、カルチャー、さまざまな体験など、国境を越えた深いつながりが当然あるのでしょう。Two Shell、日本を根底から支えているテクノロジー、感性、そして先進的な実験的意欲に共鳴しています。

──ロンドンも東京も、同じくアンダーグラウンドからメインストリームまでさまざまなクラブシーンが広がっています。UKはもちろん世界中の多種多様な音楽シーンで活躍しているあなたたちは、2020年以降のクラブ・カルチャーにどのような思いをもって接していますか?

定かではありませんが、Two Shellは、おそらく自分たちの役割を、答えを提供したり、考え抜かれたスタンスを取ることとは考えておらず、むしろリスナーの好奇心をかき立て、リスナーに自分自身で考えさせるほうに重点を置いているように思います。人々が受け身の消費者的存在ではなく、より大きな会話の能動的な参加者となれるように、物事の見方を揺さぶるような瞬間を作り出すことが彼らの目的であるように感じます。

──テクノロジーの進化とともに、電子音楽表現の可能性は際限なく拡張され続けています。もしいま、あなたたちが音楽制作ツールをひとつだけ数十年後の姿に進化させられるとしたら、なにをどのように進化させますか?

誰もが音楽を作れる方法。もうすぐ私にもできそうです。

すべての回答は press@shell.tech からのものです

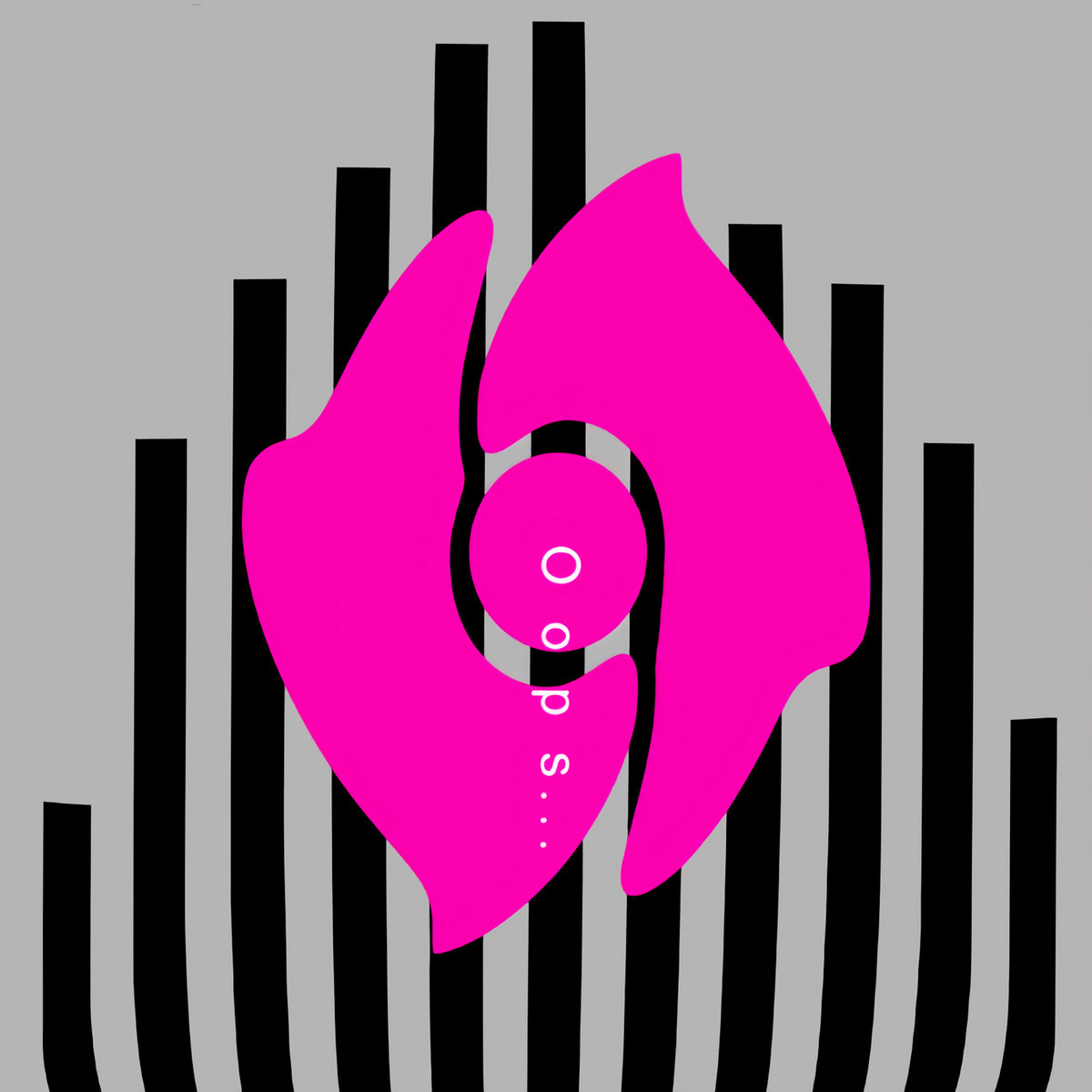

Two Shell – Oops…

Label : Young

Release date : Feb 28 2025

https://twoshell.bandcamp.com/track/oops

category:FEATURE

tags:Two Shell

RELATED

-

2024/09/27

Two Shellがデビューアルバム『Two Shell』を発表

シングル「Everybody Worldwide」が配信開始 UKクラブ・ミュージック・フロンティア。煌びやかなテクスチャーと苛烈なシュルレアリスム。ロンドンの匿名デュオTwo Shellがセルフタイトルのデビューアルバムを〈Young〉より10月25日にリリースすることを発表。リードシングル「Everybody Worldwide」が配信開始。 ライブ情報がアップデート。ロンドン(10月25日)、ニューヨーク(10月31日)、東京(11月15日)、プラス一箇所で行う予定も発表されている。 Two Shell – Two Shell Label : Young Release date : October 25 2024 https://twoshell.bandcamp.com/album/–9 Tracklist 01 </> 02 Come to Terms 03 (Rock✧Solid) 04 Hurt Somebody 05 Be Gentle With Me 06 ({~_-}) 07 Everybody Worldwide 08 ₊˚⊹Gimmi It 09 /Inside// 10 Dreamcast 11 Stars.. 12 Be Somebody 13 Mad Powers 14 Mirror

-

2023/03/31

Two Shellが新曲「✨mum is calling✨」のMVを公開

自動音声サンプル、UKファンキーテイスト ポスト・ハイパーなUKクラブ・ミュージックのフロンティア。昨年末から年始にかけてジャパンツアーを敢行したロンドンの匿名デュオTwo Shellが、最新EP『lil spirits』のラストトラックとして新曲「✨mum is calling✨」を追加。DIYなMVも公開。 自動音声サンプル、UKファンキーテイスト。新しいプレス写真はベビーフェイスフィルターを使用している。 Two Shell – lil spirits Release date : Feb 10 2023 Bandcamp : https://twoshell.bandcamp.com/album/lil-spirits-2 Tracklist 1. i m e s s a g e 2. love him 3. mind_dᴉlɟ 4. bluefairy 5. ♡here4u♡ 6. ✨mum is calling✨

-

2024/05/10

Two Shellがシングル「gimmi it」をリリース

コーチェラで披露された未発表曲の一つ UKクラブ・ミュージック・フロンティア。ロンドンのデュオTwo Shellが前作のシングルでFKA twigsとのコラボレーショントラック「Talk To Me」に続くシングル「gimme it」を〈Young〉よりリリース。 コーチェラでのセットにおいて、Two Shellはフレッシュな楽曲をいくつか披露し、その中には未発表の曲も含まれていた。根底に見えるパンクの精神と大胆なボーカルチョップとミックスが特徴的な今作もその一つ。コーチェラでのセットはTwo Shell曰く「Yeat、David Guetta、Jaden Smithを含む著名人に楽しんでもらえた」とのこと。 Two Shell – gimme it Label : Young Release date : May 9th 2024 Stream : https://twoshell.y-r.co/gimmiit

FEATURE

- 2026/01/14

-

-

BALMUNG / chloma / GB MOUTHとAVYSSのコラボアイテムの詳細を公開

ルックをキャラ化した「Curated by AVYSS」の新ビジュアル公開

more

- 2026/01/06

-

-

個を起点に装いとして立ち上がる|POP-UP STORE「Curated by AVYSS」が開催

BALMUNG、chloma、GB MOUTH 参加

more

- 2025/12/29

-

-

AVYSS ENCOUNTERS 2025 vol.3

2025年記憶に残っている5つの何か more