仕組みの外で居場所をつくる|Interview with 雪国 x 投擲 x One Boiling Point

2024/06/12

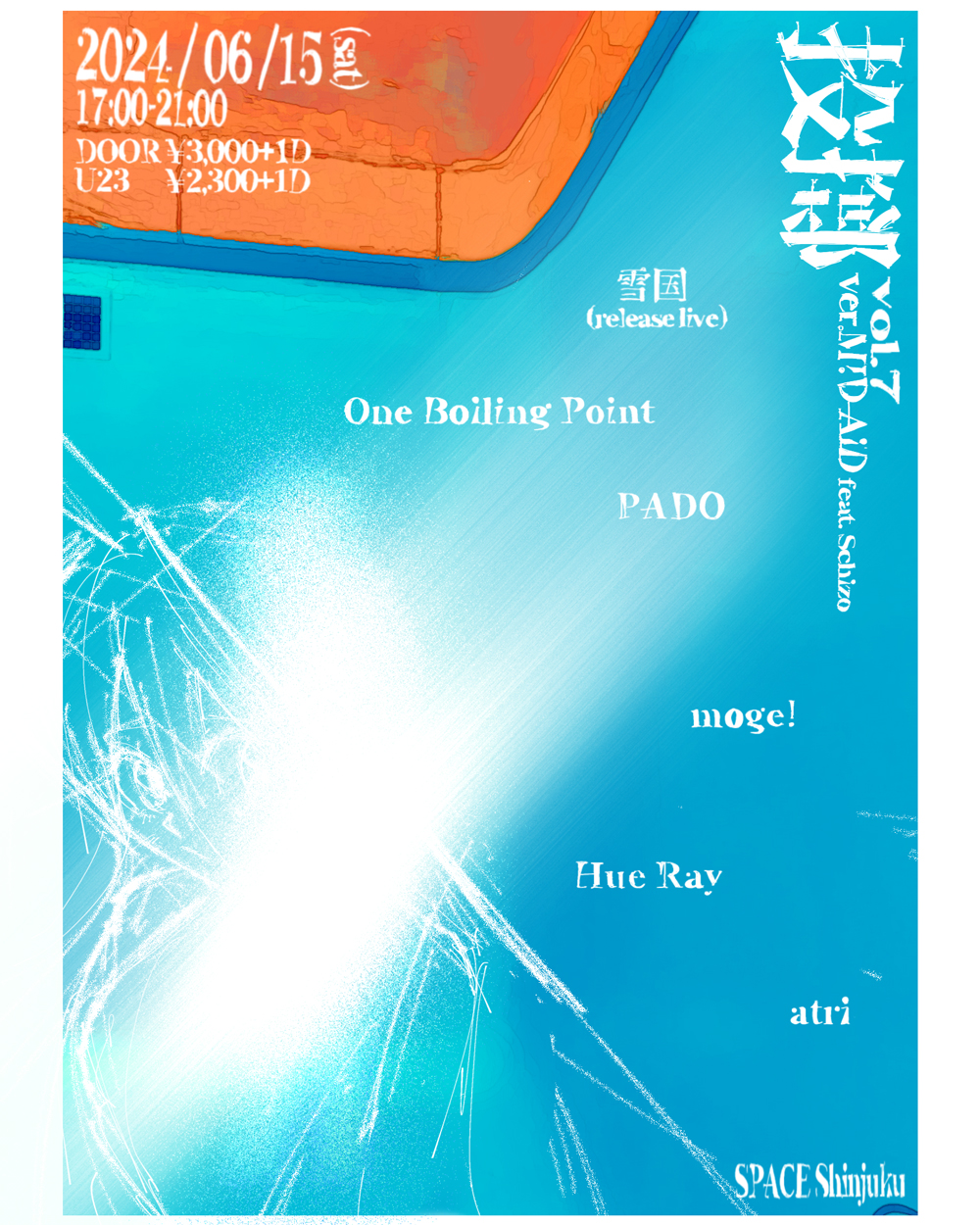

6/15 投擲vol.7 at SPACE

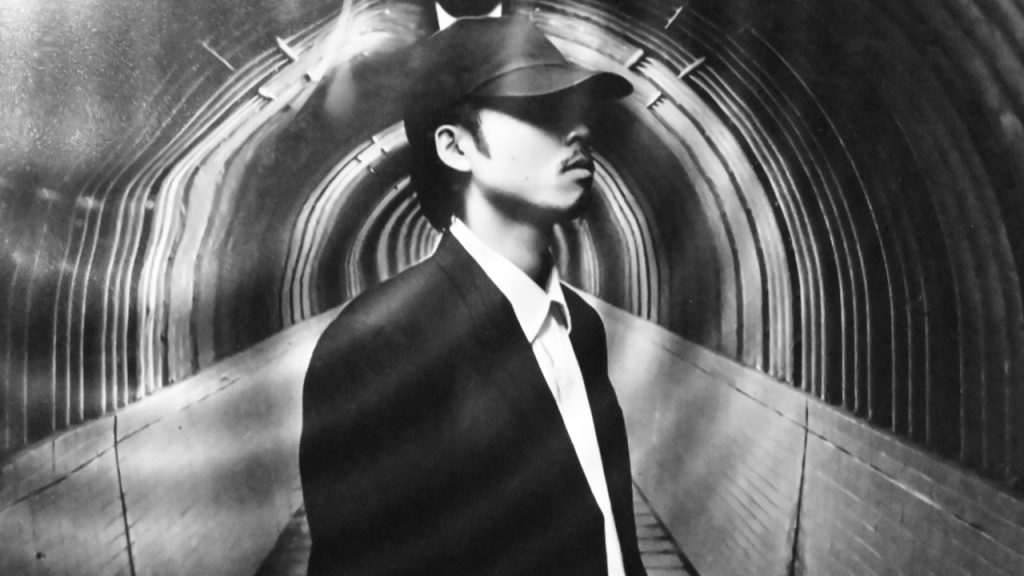

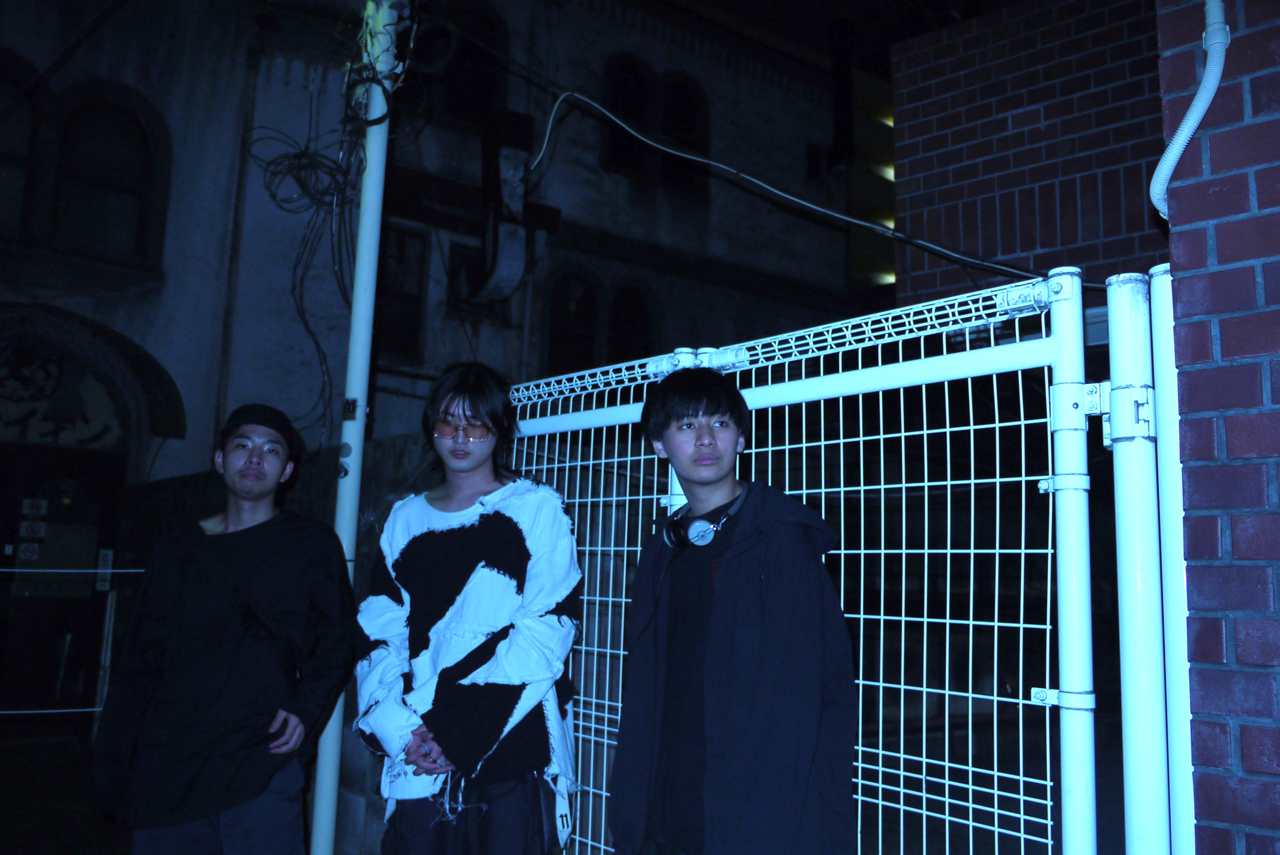

首都圏でDJとして活動するatriが、自身がオーガナイズするパーティー〈投擲〉の第7回目として雪国の1stアルバム『photos』のリリースパーティーを開催する。〈投擲〉は首都圏のコミュニティに基づくシーンの形成に別のコンテキストを付与すべく断続的に開催されている実験的クラブイベントで、各回ともにコンセプチュアルかつキッチュな展開で支持を集めている。雪国は2003年生まれのメンバーで構成されたスリーピースのバンド・プロジェクトで、旧来的なバンドシーンの構造とは異なる道筋でオルタナティブな表現を突き詰めている。両陣営のコラボレーションのもと、投擲vol.7 ver.MiD-AiD feat.Schizoを6月15日(土)に開催。それに伴い、出演陣から~離主催〈i75xsc3e〉からのリリースも話題となったOne Boiling Pointを招き、雪国のコンポーザーを務める京、〈投擲〉オーガナイザーのatriとともに鼎談形式でのクロスインタビューを行った。

Text: NordOst

Photo: いのジ

──雪国のリリースパーティーをatri君の投擲との共催という形で開催するにあたって、今回鼎談に参加しているOne Boiling Point(OBP)君も含め、まずは三者それぞれのことを教えてもらえたら。

京(雪国):雪国のコンポーザーをしている京と言います。普通に下北とかのバンドシーンで活動してて、結成は2023年の3月ごろです。最近やっといろんな個人企画に出演しはじめたような感じで、バンドの助走みたいな部分がちょうど終わったぐらいです。それに合わせてアルバムの制作も一緒に進めてって、やっと出せることになりました。

──雪国っていうバンドはどういう感じで始まっていったんですか?

京:ドラムの徹己君と僕が高校、大学と同じで、音楽サークルでコピーバンドをやろうってときに今のベースの大澤君と出会って。僕はサークルには入らずに外で別のバンドをやったりしてたんですけど、そこでは自分がやりたいことができなくて。その間ずっと温めてた曲を形にするために立ち上げたのが雪国です。もちろんベースとドラムにもそれぞれ自分なりのスタイルがあって、それが本当にたまたま僕の曲に合ってた感じで結成しました。

──大澤君がスロウコア好きだったりとか、徹己君が8485とかを好きでありつつ羊文学やSnail Mailの名前を挙げてる感じとか、やっぱり現代的なミクスチャー感覚みたいなものを標準的に備えたバンドなんだなという印象です。

京:最初のデモとか曲のコアな部分を作るのは僕なんですけど、それをどうアレンジしていくかが大事だと思ってるので、その部分をしっかり3人で話し合って作り込んでますね。各パートの楽器の人っていうより、ソロプロジェクトを3人で動かしてるイメージ。

──アンサンブルで作るというよりは、京君のアイデアを合議制で膨らませていく感じなんですね。ではOne Boiling Point君についても聞かせてもらえれば!

OBP:よろしくお願いします! 音楽を始めたきっかけが就職で、仕事ばっかで「呼吸してるだけ」みたいな感じがまずいな……と思って真剣に向き合いはじめました。

──もともと音楽自体は好きだったんですよね? 聴いたり作ったり。

OBP:そうです、それこそ軽音サークルみたいな所にも入ってたんですけど、そのときはバンドを組むまでは行かず趣味でやっとけばいいかな? って感じでした。safmusicとかfogsettingsとかが同じサークルにいて一緒に音楽をやってて、safとかがめちゃめちゃ音楽頑張ってるってのは知ってて。横目にすごいな、って思ってたのもあって、僕も頑張ろうと決意しました。その後、~離さんの〈i75xsc3e〉から『浮分離』というEPを出させてもらった辺りから少しずつ聴いてくれてる人も増えていって、今はライブや曲を作ったりしてます。

──世代的にはatri君、OBP君が近くて25歳ぐらい、京君がその下の20歳ぐらいの世代で僕が30歳になったぐらいなので、今日は1世代ずつスライドしてる感じがあって。その辺の感覚で言うと、いま25歳ぐらいの人だと音楽の受容のされ方がちょうど過渡期ぐらいの感じになりますよね。OBP君はどういう形で音楽に触れてましたか?

OBP:自分はめっちゃバンドが好きで、ただそれはポストロックみたいなものが多くて。その後電子音的なものに惹かれていってテクノやハウスとかを聴きはじめました。いまはサブスクなんかでバンドとテクノ、ヒップホップも、全部聞きますみたいな人は珍しくないと思いますけど、自分が中高生ぐらいのころはカルチャーも含めまだ分かれてて。いろんな音楽に触れられるようになったのはたぶん自分たちの世代からで、いろんなものが混ざり合う感覚は自然と身につきました。ただ、さらに下の世代はそれが最初から当たり前なんで、ちょっと違う感性だなっていうのはあるかも。僕らは狭間の世代みたいな感じですよね。

──音楽とは違う話ですけど、僕の世代ぐらいまでは匿名性の高いインターネットを見てきたり、知識が体系化するのは後天的なことだったりしてて。その狭間ってことですね。

OBP:ですね。二択のどっちかを取ることも両立もできる、みたいな。新しい感覚がある方ではあると思うんですけど、当事者ではなくて一歩引いた俯瞰的なところで見聞きしてるのかなと。

──OBP君はポストロック寄りのバンドが出自みたいですが、ソロでエレクトロニック的な表現をやろうと思ったきっかけって?

OBP:自分の選択肢の中でバンドっていうのはなくて。個人で完結できる音楽っていうのを考えたときにバンドを経て好きになった電子音楽が出てきて、同時にいわゆる実験音楽とかを聴いていくなかで馴染み深い音色が結構あるなってことに気づいてですかね。ただ、あんまりそっちに振り切りたくないなっていう気持ちもあって。安易な言い方で言うとポップスみたいな感じですけど、歌を入れることに対して特に最近は自覚的になってて。なので、エレクトロニカとかエクスペリメンタルみたいな所に接近しながら、今まで聴いてきたポップス的な音楽とかも同時にできればいいな、と思ってこういう感じになりました。自分の趣味って特定のジャンルが好きっていうよりは音楽自体が好きだから、なるべく折衷的でありたくて。名前がついているジャンルをやってる方が賢いかなと思うんですけど、自分はまだ名前がついてない音楽をやりたいので。

──すばらしい姿勢。そして今回のリリースパーティーを共催という形で作っていったatri君ですが、どういう経緯で今の活動に行き着きましたか?

atri(投擲):僕は中高時代が岡山で、カルチャーからはかなり断絶された世界にいて。中学生の頃、ULTRA JAPANが日本に入ってきてそれでEDMってものを知るようになって、それを入口にSkrillexとかPorter Robinsonとかを知って、素直にめっちゃ良いなと思って。学校を無理して休んで〈Shelter Live Tour〉(2016)とかに行ってみたり。で、音楽ブログとかを読みながらEDMから色々知ってくなかでサブジャンルっぽい方が好みかも、とか文脈的に音楽を拾うようなことが原体験でした。あと、自分の地元周りはいわゆる大箱的なロックフェスが盛んで、メロコア以降のバンドとか、邦ロックの中でもちょっと逸れたやつとかを観に行ったり。なので、音楽体験としてなにか特異なものがあったわけではなかったですね。

──その後、徐々に自分もオーガナイズやDJをしていくようになっていくと思うんだけど、どういう流れでそうなったんでしょう。好きなものを吸収していく中で自分も何か動いてみたい、って感化されたって方が近いのかな。

atri:感化もありますし、単純に他人の表現を見ていくなかで「自分だったらこうやってみたい」っていう自意識が芽生えて……(笑)。コロナ禍前後から僕はずっと自分が表現として何か出力できる場所をずっと探してて。大学入ってからしばらくは小規模な劇団で劇団員をやってみたりしてたんですけど、それもコロナでいろいろ難しくなってしまって。そこで改めて原体験的な電子音楽だったりとかダンスミュージックのことを考え始めて、ちょうど近いタイミングでコロナ前にJUN INAGAWA君のWANKとか全感覚祭とかに足を運んでたりした体験が合流してきて。そのタイミングで親交のあったアニソンDJの方からやってみない? って誘ってもらって、最初はアニクラとかに出始めました。

──それがしばらく経って、投擲っていうオルタナティブなイベントを主催するようになるわけじゃないですか。結構距離があると思うんですけど、そういうモードの転換点は?

atri:しばらくはアニクラっぽいところにいたんですけど、その後中野heavysick zeroのパーティーでラウンジDJをやってみないかって誘われて。そこでG4CH4さんっていうビートメーカーの方に今日のMix良かったから再現録って送ってよ、って言ってもらって、それがきっかけでもっといろんな場所で頑張ってみたいな、と思いはじめました。ただ、そのラウンジの感じには内輪感も正直あって。自分は音楽っていうものがローカルなコミュニケーション手段じゃなかったし、純粋なインターネットネイティブでもなかったのでそのソーシャルさに違和感があって……(笑)。だから、いつか非ソーシャル的なパーティーをやりたいな、っていうのを強く思ってて。せっかくやるならコミュニティを形成するんじゃなくてむしろ反対のことをやってみたい、っていうのが投擲を始めるキッカケでした。なんていうか……すごく簡単に一言で表すとひがみなんですよ、やっぱ(笑)。

──すっかり嫌われた「界隈」っていう言葉が指すものというか、もしくは首都圏の感じというか。ローカルシーンにも当然それはあるんだけど、やっぱりその内容だったり母数だったりには格差に感じてしまうわけですね。

atri:もちろん全否定はしないですけど、たとえば接近したいコミュニティがあるとしたら自分の方からそこに波長を寄せて入らなきゃ、っていうようなところがあって。でもそれだけだと「自分ってなんだっけ? 何のためにやってるっけ?」ってなるし。そういう葛藤が長く続いた中で、じゃあ自分で場所を作ってみよう、って感じでスタートしました。

──という、かなり出自の違う3人が合流していったきっかけも気になるところですが。どうですか?

京:本当に直近の話なんですけど、ここに繋がるところがあって。実は僕のクラブの現体験って投擲だったんですよ。

全員:うおー!

──いい話! どんな点に惹かれました?

京:いいなって思った部分が、最初の会場だったorってスペースに独りでいることに何も嫌な部分がないって感覚で。自分は渋谷WWWで働いたりもしてて、ライブハウスとクラブの両面を見てるんですけど、クラブのそういう部分いいなって。バンドシーンより自由な部分に魅力を感じたし、単純に電子音楽の良さも投擲で学べたし。それで話を受けたときは、マジでありがたいなと思いました(笑)。

OBP:僕は正直クラブとかあんまり行ってないんで、あんまり分かってないんですけど。

──逆にクラブと縁が遠いなりの見え方みたいなのもあると思うから、OBP君のクラブへの印象も知りたいところです。

OBP:たまに行くと、「あ、知り合いの人が知り合いの人と喋ってるな」って……(笑)。まあ、ある種社交的な機能っていうんですかね。なんか待合室の雰囲気っていうか、そういう集まる場所と同じなのかもな、みたいな。

京:僕は最近はクラブのそういうとこも好きになってきましたね。

OBP:うん。でもやっぱり音楽好きだから聴きに来るんじゃないのかな……っていうのはありますね。でも自分が今回出る投擲は、まずお客さんとして遊びに行くの自体が面白そうだなっていうのを感じて。ジャンルとか集客性とかそういうしがらみを一旦置いといて、また違う共通点みたいなところを見つけて人を呼んでるところも良いなと思います。あと、クラブでバンドとDJと(電子音楽の)ライブとかってもっとやってもいいのにって思ってたので、そういうライブハウスでは珍しい感じの多様性みたいなものがあるのもいいなって。

──と、いう話を聞いてatri君はどう思う? やっぱり嬉しいですよね。

atri:コミュニティ的な部分から離す、っていう意図が伝わってるのはすごく嬉しいですね。もちろんコミュニティに沿ったパーティーってクラブ文化そのものだと思うし絶対必要ではあって、ただそこで行われる行為ってある種の再確認だったりするのかな、って思ってたので。今でこそ大事さが分かりつつも、そもそもが地方の部屋の中で始めたみたいなところもやっぱあって、そういう思いが汲んでもらえたって。

──OBP君の作品もニュートラルな位置を持たないものって印象が強かったし、それは今回に合ってる感じがしますね。

atri:これはみんな思ってると思いますけど、ハイパー的なバイブスの反動でアンビエントに行く流れってあったじゃないですか。今回はそういう疲れからたどり着くアンビエントではあるんだけど、そこだけじゃなくてもっと身体に寄せた、そこから立ち上がるダンスの感じが欲しくて。OBP君のやってる音楽って単純なノンビートではないし、いわゆるシンガー的な動きともまた違う、拠り所がない音楽だと思ってて。実際〈uncircle〉ってイベントで観たライブもすごい良くて、パーティー組み立てる上で絶対自分の予想を超えてくるポテンシャル持ってるだろうなって。

──せっかくDIYでやるなら、やっぱり化学反応を起こすためにやるっていうのもひとつの意義ですしね。そうしたシナジーのことも意識して、今回は雪国のリリースパーティーとして共催って形を取ってると思うんですけど、こうして三者で話そうと思ったのはどうして?

atri:ぶっちゃけ僕があんまり音の話できないっていうのもあるんですが、投擲のことを汲みとってもらえつつDJでもバンドでもないフォーマットで表現をしているOBP君ともぜひ話しておきたいな、と思って。

OBP:ありがとうございます。そういえば(雪国の)アルバム聴きましたよ。めっちゃ良かった!

京:え? いやいや(笑)。いきなりでびっくりしましたけど、うれしいな。ありがとうございます。

atri:僕は京君の何が好きかって、内向きじゃないところで。いきなり15曲入のアルバムをバンドで出すのも覚悟を感じるし、でもフットワークの軽さとかは非バンド的だなって。投擲をスタートさせたときも絶対に来て! っていう誘い方をしたわけじゃなくて、「こういうことやってるんだよね」くらいの話題として話してて。それだけで遊びに来てくれて、自分なりになにかを持って帰ってくれて……そういう偏りのない音楽の聴き方を現場ベースでできる人って、クラブでもそうかもしれないけどバンドシーンだとより貴重なのかもなって思います。

──それで言うと、京君はバンドシーンとクラブシーンの良し悪しというか、差異みたいなものを比べたりすることはありますか? それぞれ一長一短なところはあると思うんですけど。

京:バンドってアルバム作ったりしていろいろ頑張っても通過点でしかないよな、っていうところを感じることがあって。自分で飛び込んでみて、「ここでこういう感じで頑張れたらメジャーに行けるかもよ」とか、そういう話ばっかりされたり。上の方の人たちが夢を売る感じとか、そこに従っていける人が評価されていく仕組みとか、言い方は悪いですけど構造が出来上がっちゃってて、やりたいことをやってるだけだと排除されてしまうような気がするんですよ。就活みたいなのが嫌で音楽やってんのに、なんでまたそういうことやんなきゃいけないんだろ? って……(笑)。

──これはシーン問わず悩んでそうな人も多い課題でしょうね。

京:そうした仕組み自体に影響を与えられないかな、って雪国としても〈Schizo〉っていう自主企画をやってて、今回のコラボも含めてリリースパーティーとして4回開催していく予定です。投擲のあとに続く3回は、メンバーそれぞれが1回ずつ自分の色でイベントを組んでく感じになりますね。大阪編をやろうって話もあります。

──つまり、一元的なパワーバランスのライブハウス文化みたいなものをズラしていきたいと。

京:そういうライブハウス文化で育ってきたバンドが好きだし影響を受けてきたからこそ、もちろん残ってほしいっていう気持ちもありつつ、自分のオリジナルな新しい表現をする人が育つ土台みたいなのもちゃんとないとなんも変わんねえんだろうなっていうのがあって。

──投擲と、その後は6/30に下北沢SPREAD、7/11に下北沢LIVEHAUS、8/20に恵比寿BATICAとやっていくわけですけど、個々のコンセプトについても教えてもらたいです。

☃️Release party☃️

Schizo ~1st full album release party series~2024.6.15 投擲×雪国 Pre.

@新宿Space2024.6.30 Gt,Vo Pre.

@下北沢SPREAD2024.7.11 Ba Pre.

@下北沢Livehaus2024.8.20 Dr×BATICA Pre.

@恵比寿BATICA2024.9.25 雪国 Pre.

@心斎橋 Hokage ←🆕🌱 pic.twitter.com/EDVhLtZWAv— 雪国 (@ykq2_) June 4, 2024

atri:バンドが主催するリリパの1回目ってめっちゃ大事なんですよね。その一回目をコラボでやらせてもらうっていう所については、雪国自体はローカルなバンドシーンに対していろんな思いを抱えてて、僕自身もクラブシーンに対するオルタナティブを目指してて、そこがお互い共鳴してたのかなと。あと、一回流れたんですけど元々共催をやろうって話もあって。鬱屈した部分も含めていろいろ話し合いつつ、じゃあリリースパーティーにしようって決まっていきました。

京:で、残りの3回は自分たちのルーツとか本当に好きなものをやってる人たちとか、そういう文脈の最先端の人たちを呼ぶべきなんじゃないかっていう3人で話をして。そしたら一人ずつ主催をやろうか、って話になって。アクトを決めるところからフライヤーまでもう全部。最初を僕主催でSPREADにしたのが、OBP君も出てた〈uncircle〉に雪国で出たとき、今まででそれが一番しっくりきたイベントだったからですね。呼んだ人はもう単純に僕が好きな人とか、影響を受けた人とかです。LIVEHAUSの回もBATICAの回も、メンバーそれぞれのそうした経験とかが出てる感じだと思います。

OBP:イベントを打つのってすごいな……演者もオーガナイズも両方ってちょっと考えられない(笑)。自分は出る側として今まで考えてもらったけど、そうやって組み立てて活動するのってとにかくすごいと思いました。

atri:でも、既存の仕組みにあんまり居心地いい場所がなかったら自分で作るしかないし。

京:しっくりこないまま呼ばれた場所にノルマを払ってただ出るのってマジで意味ないっていうか、その構造を疑わない人がほとんどだから成り立ってるって感じも正直あって。本当に、僕らって何のために音楽をやってるのかって根本的な部分から考えたとき、今の仕組みって俺らがやりたいことに則ってないよねって思って今回の感じにしました。そうやって動く人が増えれば既存のシーンに影響も与えれるんじゃないかなって期待もしてて。構造に違和感があるなら自分でやるしかないと思うから、そういう意味ではいいのかなって。

──っていう感じで投擲もクラブシーンへのある種の違和感からスタートしていったと思うんですけど、実際共催をやってみてどうでした?

atri:京君とは割とすり合わせの部分にだいぶ時間をかけて。基本的に二人でしっかり話し合って、メンバーには京君づてにコンセンサスを取ってくような形です。っていうのは、見切り発車的に片方がうまく感覚的なところの想像が掴めないまま義務的に進んでって、本当はピンと来てないけどやります、みたいな状態はやっぱ良くないなと思って。

──全然良くない。それだったら共催じゃなくてもいいし、極論やらなくていいわけですし。

atri:実務的な所も感覚的な部分もきちんと共鳴した上でやりたかったので。割と話し合いのターンで2,3ヶ月ぐらいマジで使ってますね。

──シーンの違いでぶつかった点とかありますか? システムとかがまったく違うのは当然ながら。違うフィールドの人同士でなにかをやっていくといい意味でのハレーションが起こると思うんだけど、おそらくその違いを飲み込んだ上でこういうハイブリッドなパーティーを作ってるでしょうし。

atri:逆に、お互いの違いに価値があると思ってる感じはあるかもです。お互いに目的があってそれが合致してるっていう上で慣れない部分をお互い受け入れてやっていきたい、っていうのも同じだったんで。たとえば片方の話に違和感があったら、それはなんでなんだろう? って考えていって、その違和感を通していくことが正しいのか、そうじゃないのかみたいな。だから、たとえばブッキングをしていく上で「この人に出てもらう」ってところでワーって共鳴して決まったっていうよりかは、

京:逆にめっちゃ一人だけ共鳴した人がいて、それはmoge!さんでした。単純にこの人にいてほしいっていうか、お互いに(笑)。

atri:moge!ちゃんのシーンを批評的に見るような目線があったからこそ彼女がするDJのジャンルとか音楽的な部分とは別に、今回の意図とかをちゃんと汲み取ってくれそうだなっていう意味でもお互い共鳴しましたね。

──クラバーだし、DJサークルの長としていろんな人を見てるわけですしね。

atri:そういう知見の広さもありつつ、プレイヤーとしてもオーガニックな部分の軸があるのである種精神的支柱みたいな感じもありますね。信頼です(笑)。

──そういう信頼って、やっぱり一度は否定したくなる横のつながりから生まれるものだったりしますし。逆に極端な話、ラインナップだけ見るとオルタナティブに映るものが商業的理由で集まってるに過ぎないこともあるし、内輪って否定したくもなるけど、なぜ内輪なのかっていうことはだんだん分かっていくというか。そういうのもあるなと。

atri:それは全然認めてるというか、だからあくまで大事なのはどちらにも偏らないことなのかなと思います。

──信頼関係を大切にしつつ、そこだけに頼りかかってると甘えになっちゃってお客さんに外から来てもらう対外的な表現としては成り立たないし……っていうのはやっぱありますね。オルタナティブっていうのは選択肢を増やすことなのかな、と思ってて。出る人も来る人もより広い範囲でそれを選べる環境っていうのが健康的な文化の状態なんじゃないかと、自分は後から痛感したし無闇なカウンター精神を振りかざしてたことへの反省もあったので。

atri:内輪に入る、入らない、入れないとかの話もあると思うんですけど、そうじゃない部分として僕らは機能したいなっていう感じです。僕は正直カウンターで始めてる部分が大きいので、逆に今回は雪国と一緒にやることでそれに対する総括みたいなものも自分の中であって。バンドシーンでもクラブシーンでもこれから新しいことをやりたい! っていう人たちに何を渡せるかな? と、日が浅いながらに思ってます。あと、単純にオーガナイズっていうものを進めるにあたってtips的なモノが埋もれてる部分はあるなっていうのもちょっと思ってて。告知とか連絡とか、実務の部分はある程度クリアではあるんですけど、組み立てていく上でのベターな進め方というか。

京:そこでいくと、リリースパーティーって音楽を聴いてもらうための機能が一番大きいものだよねと思ってて。

全員:確かに!

京:それをどうやったら聴いてもらえるか、興味を持ってもらえるかっていうのは結構考えて。もちろん主役は雪国なんですけど、いわゆるレコ発みたいな感じで主役を立てるようなキャスティングにはしたくなくて。

──そういう点でも既存の仕組みに異を唱えているというか。

京:僕が生まれてからの20年間に受けた音楽の影響とか、誰かから言われたことか、私生活のなかで感じたことかを、どうやったら抽出できるかみたいなことをずっとやってきてて。そういう風にこのアルバムを作ってきたとき、じゃあリリースパーティーをやるなら純粋に僕らが好きだと思ったものを形にしたいな、っていうことが自然と浮かびました。もちろんそんな単純な話じゃないと思うんですけど、音楽シーンは僕らからしたら愛じゃないところの、たとえばお金とか名声とかの力が強いなって感じてて。小さなクラブはよりそうした力が少ないっていうか、音楽愛に基づいてるイベントが多いように見えたので、アルバムに注目してくれた人にクラブのそういう部分を紹介したいって気持ちもあるんですよ。

──逆に、atriくん側にとってもバンドシーンの魅力に期待したところもあるのかなと。それはある種鏡写し的な感情なのかも。

atri:クラブ側の、DJの人とかがライブハウスに持ってる印象って、前座的だったり転換的なことをする場所、要するにバンドを機能させるための舞台装置としての役割を求められる場所ってイメージがあるのかな、と。そういうことをマイナスに捉えてる人も多いと思うんですけど、じゃあ逆にクラブっていう場所が音を聴きにいく場所なら、バンドの音を聴くことに特化してもいいんじゃないかなとは思ったんです。リリースパーティーであることにはものすごく意義を感じてて。

──極端な話、ライブは一方向的に集中して観るって体験っていう認識が一般的で、逆にクラブだとある種BGM的というか聴き流して踊るっていうイメージがあると思うんですけど、そのどちらでもない形を目指していきたい、ということですかね。

atri:それこそさっき京君が言ってた「音楽への愛はクラブの方が強い気がする」ってところでいくと、DJって選曲って行為のフィルターを通して一緒に聴いているって状態だと思ってて。だから、クラブって場所は全員がリスナーになる場所でもあるのかな、と。そこには対立するものがないって意味で、バンドのリリースパーティーを投擲の正式なナンバリングとしてやる意味があるのかなという。だから、ぜひ遊びに来てほしいです!

──OBP君は今回のリリースパーティーにどんな思いを持って臨んでますか?

OBP:一個あるのは、バンドの人たちとDJの人たちがやって、でも自分はそのどっちでもないスタイルじゃないですか。双方向性って話で言うと、僕的にはそういうことを一旦全部抜きにして、自分のやれることを全力でやって、幅を広げるというか幅そのものになれればいいかな、みたいなのはあります。

投擲vol.7 ver.MiD-AiD feat.Schizo

at SPACE Shinjuku

2024/06/15(sat)

START 17:00

CLOSE21:00

ENTRANCE(未成年入場可)

DOOR ¥3,000+1D

U23 ¥2,300+1D

優先入場予約フォーム (当日券と同額)

https://forms.gle/deJUrgiAaT8hML7Z8

act

雪国 (release live)

One Boiling Point

PADO

atri

Hue Ray

moge!

flyer designed: oniguruma

Lettering: atri

雪国 – pothos

Release date : June 5 2024

Stream: https://friendship.lnk.to/pothos

Tracklist

1. 本当の静寂

2. あけぼの

3. ポトス

4. 二つの朝

5. 東京

6. ステラ

7. 夕立

8. 消失点

9. 樹海

10. 真夜中

11. 素直な君は

12. 火に行く彼女

13. 帰り道

14. 海を忘れて

15. ゲルニカ

category:FEATURE

tags:One Boiling Point / 投擲 / 雪国

RELATED

-

2024/03/06

One Boiling PointがEP『浮分離』をリリース

〈i75xsc3e〉より safmusicのシングル「August in the water」でも客演として参加していたOne Boiling Pointが、自身の世界観をより加速させたEP『浮分離』をインターネットレーベル〈i75xsc3e〉よりリリース。 シューゲイズ、ハイパーポップ、アンビエントなどの多様なカテゴリーが溶け合い、これまで以上に世界の拡張を目指した作品。 One Boiling Point – 浮分離 Label : i75xsc3e Release date : March 6th 2024 Stream : https://linkco.re/YU7eBTgr Tracklist 1. re start 2. 針を刻む (feat. Tokiro) 3. 霧A 4. doublethink 5. 覚えていない 6. 砂岸

-

2024/07/01

現象としての郷愁について|One Boiling Pointがシングル「懐かしい」をリリース

safmusic主宰〈庭 niwa〉より まだ名前のないサウンドを追い求める音楽家・One Boiling Pointが、7月1日にシングル「懐かしい」をSSW・safmusicが主宰する〈庭 niwa〉からリリース。トラックメイキング、歌唱、ミックス/マスタリングをすべてOne Boiling Point自身が手掛けた。 「懐かしい」は、個々人の主観として立ち現れる感傷であるノスタルジーを「客観的な現象」として捉えようとする思考実験から生まれた楽曲。あらゆる現象には主観が介入することにより、悲劇的にも喜劇的にも、あるいは無感動なものにも解釈されうる。本作ではそうした揺らぎにフォーカスし、リリックとサウンドデザインの両面から「郷愁/ノスタルジア」それ自体をひとつの現象として捉えようと試みた。理解はできずともなにかは伝わるはずだ、という希望を込めて、デジタルな制作過程に生演奏の揺らぎを取り込み、ポップスのフォーマットに実験性を注入した意欲作。 One Boiling Point – 懐かしい Label: 庭 niwa Release date: July 1st 2024 Stream: https://linkco.re/HQU1he3P

-

2025/06/02

One Boiling Pointがアルバム『マテリアル / 耳』より「Body」のMVを公開

新たなバランス点を提示する One Boiling Pointがアルバム『マテリアル / 耳』をsafmusic主宰レーベル〈庭 niwa〉からリリース。アルバム収録曲から「Body」のMVが公開。 One Boiling Pointは音とリズムを通じて人々を繋ぐ。先週リリースした最新アルバム『マテリアル / 耳』は、先行配信されていた寝坊主とのコラボ楽曲「Freerider」を含む全9曲を収録したアルバムとなっており、IDMというジャンルを「Inner Dance Music」として再解釈した。safmusic、Telematic Visions、Till Yawuh、toulaviとのコラボ曲も収録されており、「Inner Dance Music」の音像をより拡張した仕上がりとなっている。 本日公開された「Body」のビデオは、映像作家・宮川玄(Gen Miyakawa)がディレクションを担当。真冬に撮影されたこちらのMVは、ひしめき合う体の熱気をダイレクトに伝えている。怖さと可笑しさ、そしてスタイリッシュさが交錯するその映像は、新たなバランス点を提示する。 One Boiling Point – Freerider feat. 寝坊主 Label : 庭 niwa Release date : May 28 2025 Stream : https://ultravybe.lnk.to/materialears Tracklist 1. Two 2. Freerider (with 寝坊主) 3. にじ (with toulavi) 4. mos (with Till Yawuh) 5. Body 6. トンネル (with Telematic Visions) 7. (Interlude) 8. 家 (with safmusic) 9. 焦点

FEATURE

- 2026/02/16

-

-

交差する円、重なる身体|AVYSS Circle 2026 photo report

アビサー2026の記録写真 more

- 2026/02/02

-

-

渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催

2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定

more

- 2026/01/25

-

-

渋谷の路地裏に出現する未来都市ALLEY108にて「AVYSS RAVE」開催

2月14日(土) 渋谷センター街の路地をジャック

more