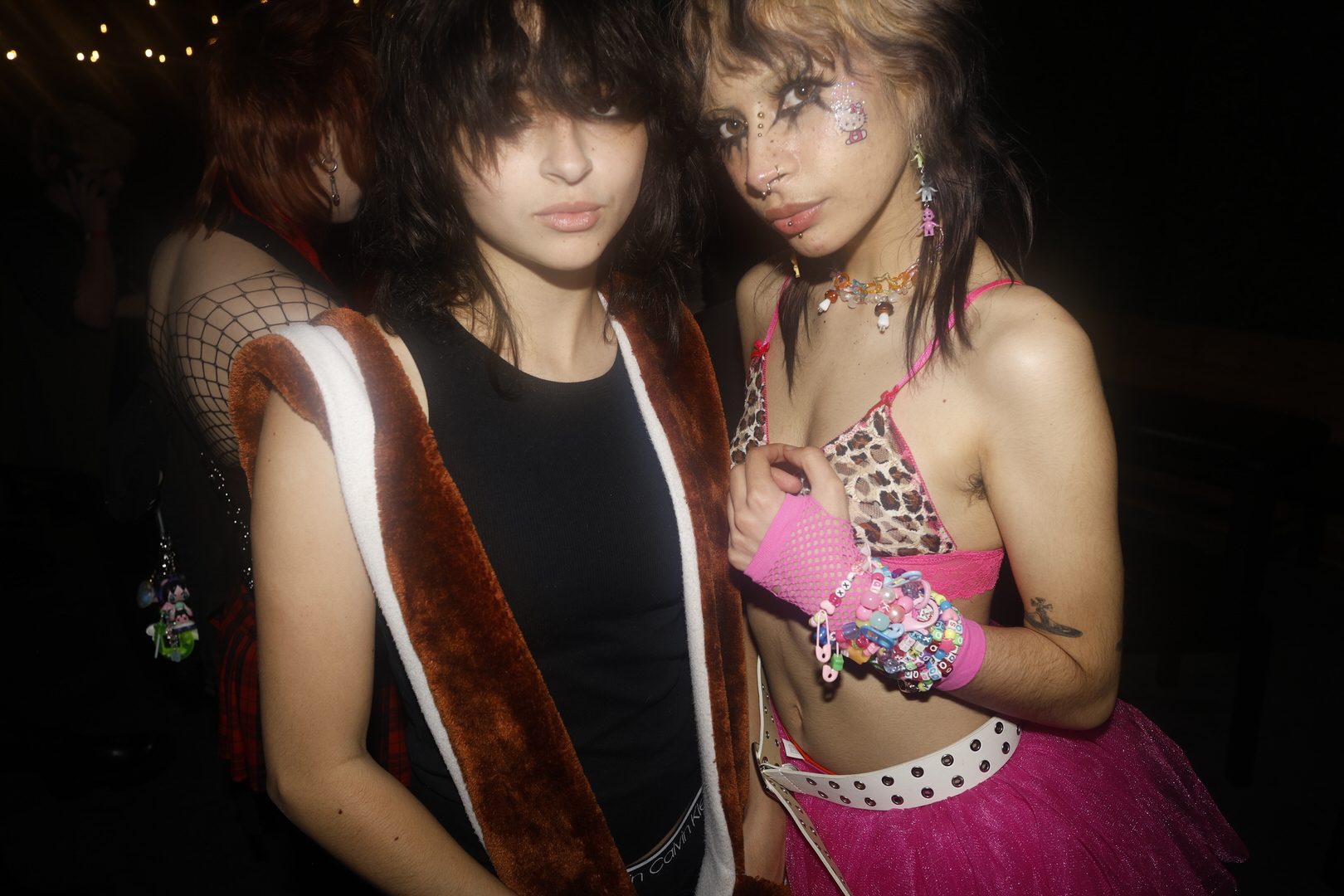

私達と友人の為の超解放安全空間を目指して|SUBCULTURE interview

2024/04/08

レイヴ好き少年2人による幻想成長物語

──まずは自己紹介をお願いします。

ワイルドなファッション、ファンタジーの世界、ゲーム文化、実験的な音楽を愛する8年来のボーイフレンド、Tyler ShepherdとGannon Baxterによってロサンゼルスで設立されたマンスリーパーティー&フェスティバル〈SUBCULTURE〉です。

──あなた達の歴史を教えてください。どのように始まり、今に至るのか。

元々、誰もプレイしていない音楽を聴くためのスペースと、クレイジーな服を着ても他人に批判されないスペースが必要だったという純粋なニーズから設立されました。私たちは、たとえ一晩であっても、私たちと友人たちがファンタジーの世界で解放される場所を求めていた。最初のパーティーは、実はタコスレストランだったんです。レストランの営業が終わるのを待って、店内に入り、壁一面にファンタジーのバックドロップを吊るし、小道具や照明をセッティングして、一晩中自分たちが映し出したい世界に変えていいった。そうしてるうちに、私たちの集まりを見つけた人たちがファミリーに加わり、コミュニティは、愛に溢れ、創造的で、アーティストや私たちの活動を愛する人々によって盛り上がり、成長し始めたのです。

──パーティーのテーマやコンセプトを聞かせてください。

4月20日のKYUNDESUとのショーでは、東京クラブキッズのニューエイジバイブスと、ロサンゼルスのアンダーグラウンドレイバーたちのニューウェーブを融合させ、何かユニークなものを届けたいと思っています。SUBCULTUREとKYUNDESUは神秘的な呪文を唱え、〈KyunCult〉を召喚します。渋谷のファンタジープレイグラウンドで、アンダーグラウンドの音楽を聴きながら現実逃避するワイルドなカルチャーのために。

──Subcultureはパンデミックによって大きな注目を浴びるようになったように思います。得たものや、または失ったものはありますか?

パンデミックが起こったとき、私たちは全てが終わったと思いました。諦めて、新しい仕事を見つけ、人生をやり直そうとした。でも幸運なことに、親しい友人がオンライン・パーティーを開くというアイデアをくれたんです。当時、私たちはそれほど大きなショーではなかったけれど、それをやってみる価値はあると思った。最初のオンライン・パーティーの後、ある女の子が私たちがやっていることをTikTokで紹介したんだけど、それが300万回以上再生されてスーパーバイラルを起こしたんです。突然、いろんな人が私達のオンライン・ショーに参加する方法を聞いてきて、そこから熱狂が始まりました。いつの間にか、メジャーな音楽系企業やメディアが、私たちの好きなアーティストのリリース・パーティーやデビューを主催してくれるようになり、私たちの夢を後押ししてくれました。このようなことが起こったこと全てに感謝しています。

──クィアフレンドリーな空間を作るために心がけていることはありますか?また、それに伴う課題はありますか?

私たちが世界に発信するSubcultureの声は不真面目なものなんです。大企業でもないし、レイヴが大好きな2人の少年です。バッドヴァイブスは玄関に置いていくべきなんて、一度も言ったことはないけど、皆はそのメッセージを理解してるようです。なぜなら私たちのコミュニティは、シーンに参加したい人なら誰でも歓迎する安全な場所になっているからです。私たちはサブ・ファミリーを愛しています。

──将来のヴィジョンについて聞かせてください。

現在、私たちはロサンゼルスとニューヨーク、そして東京で2回だけショーを開催していますが、私たちのファンは他の多くの都市や国でもこのような安全な空間を望んでいます。理想を言えば、私たちが毎月やっているように、彼らが自分らしくいられる場所を持ち、素晴らしい音楽や新しいアーティストを聴き、ファンタジーを生きることができるように、このイベントを様々な場所で開催できるようにしたいです。

──First, introduce yourself for AVYSS.

We are Subculture, a Los Angeles founded monthly party & festival created by Tyler Shepherd & Gannon Baxter, two boyfriends of 8 years with a love of wild fashion, fantasy realms, video game culture, and experimental music.

──Tell me your story. Please tell me how it all started and how it has come to this point.

Subculture was originally founded purely out of our need for a space to listen to the music nobody was playing, and a space to wear something crazy and not be judged by others. We wanted a place for us and our friends to let loose in a fantasy realm, even if just for one night. Our first party was actually in a Taco Restaurant. We used to wait for the restaurant to finish operating, and then we’d go in there and hang fantasy backdrops all over the walls, set-up props, lighting and turn it into the world we wanted to project for the night. It wasn’t long until others began to discover our gatherings, and they joined the family and our community began to flourish and grow with loving, creative, artists and individuals who loved what we did.

──Do you have a concept or theme for the party?

For our April 20th show with KyunDesu, we wanted to bring the new age vibes of Tokyo Club Kids and merge them with the New Wave of Los Angeles Underground ravers to bring something unique. Subculture & KyunDesu are casting mystical spells, to summon…. the KyunCult. A fantasy playground in Shibuya, for the wild ones to come out and escape reality for the evening listening to the music of the underground that fuels the culture.

──I had seen Subculture Party seem to have received a great deal of attention due to the pandemic. What was gained or lost in the pandemic?

When the pandemic hit, we thought it was all over. We were ready to give up, and try to find new jobs and go on with our lives. Luckily, a close friend of ours gave us the idea of throwing online parties. At the time, we weren’t a very big show, but we thought it was worth a shot. After our first online party, a girl made a TikTok about what we did, and it went SUPER viral with over 3 million views, suddenly everybody was asking how they join this online show and the craziness began. Before we knew it, major Music and Media companies were reaching out to us to host release parties and debuts for some of our favorite artists and it really kick-started our dreams. We’re so grateful. for everything and how it happened.

──Is there anything you try to do to create a queer friendly space? And are there any challenges that come with it?

The Subculture voice, that we cast out into the world, is an un-serious one. We’re not a mega corporation, we’re just two boys with a love for raving. Bad vibes need to be left at the door, we’ve never exclusively said that, but it seems like our following understood the message because our community has become such a welcoming safe space for anybody who wants to join the scene. We love our Sub Family!!

──Tell me about your vision for the future.

Currently, we only throw shows in Los Angeles, New York, and now Tokyo 2 times; but our following really wants a safe space like this in many other cities and countries. Ideally, we hope to be able to bring this to many different places so that they can have somewhere to be themselves, listen to awesome music and new artists, and live their fantasies like we do every month. 🙂

Gannon Baxter & Tyler Shepherd

category:FEATURE

tags:Subculture

RELATED

-

2024/03/18

「ロックスターを目指す自分自身」を目指して|lil soft tennis interview

ベッドルームの外へ “HEAVEN”のメンバー。 2018年に音楽活動をスタートし、2019年にソロプロジェクトLil Soft Tennisとして活動を開始。昨年にはアルバム『i have a wing』をリリースし、ジャンルやシーンの垣根を越えてさらなる飛躍を見せた。今年5月には〈POP YOURS〉への出演も決定するなど、インディーなサウンドからの影響を色濃く残しながらもオーバーグラウンドな領域へと歩を進める稀有な存在だ。 今回、クリエイター向けPCブランド〈raytrek〉を使用した10分間での音楽制作動画〈10min DTM powered by raytrek〉の収録へ参加。大きな飛躍を感じさせる彼のオルタナティブ観、今まさに抱えている希望や葛藤、さまざまな心情に迫った。 TEXT : NordOst 情報提供:サードウェーブ ──lil soft tennis君へのインタビュー(※)は〈PURE2000〉の頃ぶりで。覚えてますか?(※…2021年6月刊行のZINE『MISTRUST 20-21』にて。) lil soft tennis:もちろん覚えてます。 ──あれからもう3年半ぐらい経つことになるわけですけど、本当に〈PURE2000〉以降から周りの景色が変わりはじめたような気がしてて。 lil soft tennis:なんていうか、ぐねぐねしてた感じがしますね。 ──そこからの3,4年で、音楽への向き合い方や大きな変化って自分の中でなにかありましたか? lil soft tennis:一番大きな変化はまず上京したことと、音楽で生活するようになったことですかね。前はまだ学生やったし。始まりの段階ではコロナにやられてた感じもありましたけど。ちょっと前とかは「ラッパーでもないアーティストでもない、ただのニートやん」みたいに自分的には感じてた時期があって。〈PURE2000〉の1年後ぐらいはまだそういう感じやったんですよ、この先どうしていきましょうか、リアルにヤバいやん、みたいな(笑)。 ──不安を抱えつつも。コンスタントに制作・出演を続けていった結果飛躍していったように見えますけどね。 lil soft tennis:まあそうっすね。大きい制作はそれ以降やとアルバムは2枚ぐらい? EP1枚と最近のアルバムと、あとHEAVENでも1枚。その時の気持ちは記録しとこうって想いは一応あって。HEAVENのも自分の前のアルバムも、感情とか全てにおいて内向きなベクトルな作品やけど一応作っとこう、今やれることやっとこ、みたいな感じで詰め込む気持ちはあったっすね。で、今回のアルバムでまた最初の頃ぐらい外向きな感じになってって。 ──『i have a wing』とかを聴いていて思ったのは、テニス君のモードが今まで以上に開けた感じに変わったのかな、という。 lil soft tennis:最初の『Bedroom Rockstar Confused』のときはベッドルームっていう名も冠してるし、あくまで自分の内的な感情を記録したっていう、自分の中で渦巻いてる気持ちとかを歌に翻訳して外に伝えるような感じでやってて、『i have a wing』はそこから飛び立てたっていう感じやったんですけど、シーンのリアリティが変わったのかなって思う。自分はまだベッドルーム・ヒップホップみたいな感じは保ってますけど、抜け出したいみたいな気持ちもありますね。前は居心地がよかったですけど、今はもうベッドルームにいていいような年じゃないんで。 ──音楽が仕事になっていって、青年期や少年期みたいなものが終わったような感覚なんでしょうか。 lil soft tennis:なんか『NARUTO疾風伝』っていうか第二部的な、そういう感じっすね。 ──もう中忍とか下忍がどうっていう状態じゃなくなったな、みたいな感覚ですかね。 lil soft tennis:まあそうっすね。ベッドルーム的なところから生まれるものに対してどうこうではなく、単純に自分がより広いところに出ていろいろ見たい、という。自然と里の外に出たくなった、といった感じでしょうか? ──そうして拠点はもう東京に移ったけど、いまだにフッドの関西との繋がりが厚い感じは見てて強く感じます。 lil soft tennis:まあ音楽どうこうの前に、普通にフッドの友達みたいな。西の子たちにはすごくそれを感じていいっすね。それ、俺もやっとけばよかったかな、とか最近めっちゃ思ってて。一緒にヒップホップとか聴いて高めてた友達とか、常に俺の一緒にライブ来てくれた友達とか、遊びに行ってた友達とか結構おったんやなぁって。もうちょい気合あれば、みんなでこっち来れてもっといろいろ作れてたかもな、とか。 ──でも、ある種テニス君やRY0N4君が先陣を切って東京に来てくれたお陰で、今関西から東京に出てきてるアーティストの励みにはなったんじゃないかな、とは思います。 lil soft tennis:なんか背中を見せる側じゃないですけど、そういう気持ちはちょっとあったっすね。まあ、それも最近はいい意味でちょっと薄れてきてるっていうか、みんなのフィールドも出来てきてるんで、ほんま安心してます。じゃあ自分はホンマにやりたい、研究したいことだけやろうみたいな。足場は固まったから新しいこと開拓できるな、って思います。まあ、誰々がやってるから、とかじゃないっすけど、みんな頑張ってるのは上がるっすね、普通に。 ──自分の後に活躍しはじめたアーティストに感化されるようなこともあるんでしょうか。 lil soft tennis:やっぱvqくんっすかね。なんかもう凄すぎる。どこにもいない存在というか。ちょっと変な言い方になっちゃうんですけど、全部を今いい感じに評価されてるってよりも、そこでもっとフィルターを通して変形させて、いい感じで独り突き進んでる感じがヤバくて。無限に自分を展開してって端っこを見てるんやと思ってて、自分の中でフィードバックを起こし続けてる感じはやっぱ刺激的やし。 ──年代は関係ないといっても、若い世代であそこまですべてを捧げるようなパフォーマンスをしてる人もあまりいないですしね。 lil soft tennis:さっき仲間の話をしたっすけど、仲間がいるからこそ出来ることと、逆に仲間のことを考えてると出来ないなってこともあって。別に周りの友達とか仲間もいるけど、あくまで自分の表現は超パーソナルに尖ってる、っていうのはあんまりいない存在ですよね。音源でもライブでも聴くたびに「これヤバいなあ、こんなやつどこにもおらんな」って。もっともっと評価されてほしいです。 ──『I have a wing』の客演で言うとVaVaさんとかchelmicoとか、いま第一線で活躍してるアーティストが加わったり、半ば相棒なRY0N4君がいたり、新しい流れでkegøn君が入ってきてるのとかも、音楽で飛躍するだけじゃなく最初からあったつながりをずっと大事にしているからなのかな、と思いました。 lil soft tennis:そうっすね。kegøn君も最高っす。(アルバムの人選は)二面性をしっかり同じ空間上で同期させようっていう気持ちではありましたね。しっかり同じ空間に表現をパッケージングしたいなーっていう。 ──リリパで撮影された映像も見ましたけど、そこでは感動的なことが起きてるように感じられて。みんなで上がっていくためには、誰かしら率いる存在が必要になっていくんじゃないかなって思うんですけど、まとめ役とまではいかずともそうした役割を引き受けてるのかな、ともテニス君を見ていて思います。 lil soft tennis:まあなんていうんですか、それもひとつのHOODみたいな。大阪のリリパやったら、マジでLINEの友達から探したり(笑)。普通に喋って楽しい友達で、かつやってることがおもろくてかっこいいって思う人たち。近い距離感で連絡取ってる友達とできたんですごい嬉しかったですね。 ──あの「F***ed

-

2025/01/16

仮想の大陸を目指して|雪国 × ephemeral 10000字 interview

『Lemuria』リリースパーティー開催 2024年も終わるころ、雪国の1st EP『Lemuria』を聴きながら取材先の都内某所まで歩いた。視界に映るイルミネーションの輝きや、夕暮れを過ぎて夜がやってくる瞬間のあの感じと本作が、怖いぐらいの解像度でリンクしていて目眩がしたことが忘れられない。 そのとき脳裏をよぎったのは、múmやSigur Rósといった寒い国のフォークトロニカ~ポストロック……の影響下で音楽を生み出していた日本のインディーバンドをライブハウスの隅でじっと観ていた2010年代の日々のこと。そんな恥ずかしい感傷につい飲み込まれそうになるほどに陶酔的なサウンドスケープを、自分よりも一回り以上下の2003年生まれの世代が築き上げているという事実にも面食らった。 同時多発的に巻き起こったポスト・シューゲイズのようなムーブメントがある(かもしれない)昨今、その文脈のなかでも突き抜けた秀作として耳目を集めた雪国の1stアルバム『pothos』は、2020年代初頭の共通項である「マキシマリズム」を想起させるラウドな音像を、スリーピースというミニマルな編成でたおやかに展開する美しい作品だった。 しかしながら、彼らはそうした場所から出掛けて、とっくに別の地平を目指しはじめている。それは2月3日(月)に開催される『Lemuria』のリリースパーティーの、バンド発信の催しとしては稀有な「リスニング体験」に振り切ったラインナップからも見て取れる。 今回AVYSS Magazineでは、雪国のコンポーザーとフロントマンを務める京英一と、リリースパーティーの共同オーガナイズを務めるイベントシリーズ〈ephemeral〉を主催するDJ・myeinへクロスインタビューを敢行し、「かつて夢想された存在しない大陸」を意味するLemuriaというタイトルに託された意図、そしていま揺籃期を終え次のフェーズに進もうとしている20年代以降の音楽シーンの在り方など、リリースパーティーに紐づくさまざまなトピックについて伺った。 Photo by Momoko Yonezawa Interview&Text by NordOst / 松島広人 ──よろしくお願いします。まずはデビューアルバム『pothos』から新作EP『Lemuria』に至るまでの足跡について聞かせてもらえればと。前作とは大きく異なるトーンで、個人的にはより一層グッと来るものがありました。 京英一(雪国):基本的に、楽曲は活動の流れとは別で常に作るようにしてて。「ワンマンをやる」とかを理由に、そこに向かって作ろうとするようなことはないですね。できていった曲をタイミングで区切って作品にまとめる感じです。『Lemuria』の収録曲を作ったのは、『pothos』のレコーディングが終わってからリリースまでの半年ぐらいの期間で。その時期のムードが今回の作品に反映されているのかなと思います。 https://friendship.lnk.to/pothos ──トラックの骨子を作っている京くんから出てくる物事を集約したものが『pothos』で、そこからさらに飛び出したものが今回の5曲になるわけですね。今作は1stの延長線上でありつつ、ここ半年ぐらいのモード感が反映されているというか。 京:『pothos』は雪国というプロジェクトの一旦の完成形として出来上がった曲をまとめたものでした。だから特別な作品になったのかなと思います。一方で初期衝動的に作った『pothos』は全体的に音像がラウドすぎて「それって俺たちにとってどうなんだろう?」という反省もあって。それを踏まえて、音色の差し引きで繊細な曲を作り込んでいきたかったんですよね。 ──音像の大きさからいわゆるネオ・シューゲイズ的なムーブメントと結びつけて語られることもあったけど、『Lemuria』の5曲をしっかり聴いてみると、むしろ逆方向に向かっているような気がして。それは2010年代の、海外のサウンドを換骨奪胎した日本的なインディーポップとも重なるような感覚ですよね。だからこそ、音楽的になにを吸収した上で今作が生まれたのかが気になって。 京:前からいわゆる北欧的なインディーポップの要素が好きだったんですよね。 ──なるほど。かすかに鉄琴のようなサウンドが織り込まれてる点ひとつとってもそうだし、そもそもバンド名もズバリ雪国だし(笑)。 京:そうですね(笑)。そういう点もありつつ、今作からシンセサイザーとか新しく手にした機材を取り入れたことで、ギターの音量の大きさに依存しなくても新しい展開が作れるっていうことに気づいて。それが今回の作品の肝になっている部分かなと思います。 ──同名の伝説的なインディー/エモバンドもニューヨークに存在しますが、『Lemuria』っていうタイトルの意味自体は「かつてあった仮想の大陸」みたいなものですよね。そうしたファンタジックな概念を下地にしているんでしょうか。 京:(Lemuriaという単語については)myeinに教えてもらいました。俺がダンスっぽくない質感のDJmixに興味が湧いて、一緒に作ろうよって流れになったとき、あらかじめその名前がつけられたプレイリストが送られてきたことがあって。そういうのも印象的だったし、「レムリア」って単語自体が直近で作った曲たちと結びつくアイコニックなワードとして今回立ち上がってきたので、そのままタイトルとして使わせてもらうことになりました。いまの雪国のモードとして、アンビエントとインディーロックの有機的な部分みたいなものを融合させるような取り組みに挑戦したいという気持ちもあったし、今回のリリースパーティーにもつながるよな、と思って。 ──EP自体も素晴らしい完成度なのはもちろん、現代的なプレイリスト、楽曲単位での聴取態度の外側でやっていくという強い意志も感じられる内容で。もちろん曲単位で切り取っても楽しめるんですけど、5曲・23分をひとつのまとまりとして聴き通すことでしか得られないような感覚も詰まっていて。ごく私的な感想ですが、雪国のこれからにとっても記念碑的な作品になっていくような気さえします。 京:俺たち的にもその感覚はあって、『pothos』よりも大事な作品として後々残っていくんだろうな、という気がします。 ──今回シンセサイザーとして入っているのが、先日”After the quake”というmyeinさんの〈ephemeral〉や今回のリリースパーティーにも連なるような企画を開催されてたriliumさんみたいですね。 京:彼女はいま、実質的にはほぼ雪国の一員なんですよ。スリーピースだけどライブは5人編成でやっていて、riliumともうひとりのギターが重要なサポートメンバーとして俺たちを支えてくれてます。 ──雪国については、スリーピースというバンドとして一番プレーンな形を取りつつも、決してサウンド的に目指している場所はそこじゃないというのも印象的で。いわゆるバンドシーンにも背を向けずコミットしつつ、そこに収まらない形を模索した結果が作品づくりだけじゃなく、今回のWWWでのリリースパーティーのような試みにもつながっているのかなと。それは以前取材したときにも言っていた「仕組みの外側で居場所を作る」という意思ともリンクしてますし。 京:それはまさにそうですね、結果的にそうなったというのが正しいですけど。リスニングに振り切ったリリースパーティーをやるというのも、音源とはまた違う形での俺たちの表現の一形態、のような感覚ですね。 ──『pothos』以後の半年強の期間で、京くんとはかなりいろんなパーティーでバッタリ会ったりもしたし。そういうところでまた違うインスピレーションを蓄えていったのかなと。 京:「もっといろんなイベントの形があっていいんじゃないかな?」っていうのは、自分の職場でもある渋谷WWWを通して色々な催しを観てずっと思ってきたことで。たとえばWWWβの〈loopな〉もそうだし、今回リリースパーティーのオーガナイズに入ってもらったmyeinが調布Crossでやっている〈ephemeral〉のようなイベントもそうで、ありそうでなかったことを形にしてるなと。そういうサジェストを、より大きな形でやってみることがいま大事なんじゃないかな? と思ったことも今回のリリースパーティーのきっかけになってます。 ──私見ですけど、コロナ禍以降に立ち上がったいろんなムーブメントの残り香が違う形に転化したものが、2023年~2024年にかけて具体化されていったなと思ってて。その一環として、ラウドな方向性やマキシマイズ的なアプローチの反動で、よりプレーンで繊細なものに立ち返っていってる流れがあるというか。 京:それはたしかにそうかも。 ──だから、京くん自身がスタッフとして大きな場所で働きつつ、そこにはない物事への興味も強まっていったことがいまのスタイルに反映されてるのかな、とも思ってて。具体的にはどういう物事に感化されました? 京:きっかけは明確にあって、下北沢SPREADでケイタ君という同い年のオーガナイザーが手掛けていた〈uncircle〉に出演したことなんですよね。各回全然違う形のチャレンジをしてるような感じで。そもそも『pothos』のリリースパーティーのとき、あえて会場を分けて別々のコンセプトに基づいてやってみたのも〈uncircle〉が着想源になってて。それからmyeinとの交流が生まれたり、クラブに行ったりといろんな体験を経たことが、俺たちのいまのモードに繋がってるのかなと。 ──〈uncircle〉から出発して〈ephemeral〉へ、という流れも気になるので、myeinさんについての話も伺えれば。DJやキュレーションのサポートをお願いしようと思ったきっかけは? 京:SoundCloudで彼女のDJmixを聴いたのがきっかけでした。そもそもクラブやダンスミュージック自体にほとんど触れてきてなくて、入口も以前リリースパーティーを一緒に作ってもらったatriくんのイベント〈投擲〉になんとなく行ったぐらいだったので、当初はオンビートで激しめな表現という認識だったんですよね。でも、myeinのDJmixはアンビエント的なサウンドスケープが広がるような感じのオフビートな表現で、しかもそれがイベントで披露されたものだった、ってことに衝撃を受けて。過度に盛り上げず、異なる曲を通じてひとつの世界観を作り込むようなことを、クラブっていう場所でやるのってアリなんだ! って。その後実際に足を運んで聴きにいったりした上で「呼ばせてください」って声をかけたところがスタートでした。 ──そういう原体験のしかたもすごく現代的だなあと。myeinさんはDJ自体はどれぐらいやられてるんですか? 〈ephemeral〉の立ち上げの以前からなのか、それともイベントシリーズを始めてからなのか、そのあたりの遍歴もすごく気になります。 myein(ephemeral / 調布Cross):DJは2022年の秋頃からなので、だいたい2年弱ぐらいですかね? 実は私、調布Crossで働き始めるまではクラブとかライブハウスに一切行ったことなくて。働きはじめてからそこにある機材をなんとなく触るようになったのがきっかけでした。 ──僕自身DJをはじめたのがコロナ禍の2021年頃だったのでその感覚は分かりつつ、でも同時期にスタートした人の大多数はアッパーな感覚でオンビートな表現にトライするところから始まっていったと思うんですよね、レイヴ~ハードコア・テクノみたいな当時のムード的にも。だから、最初からアンビエントやドローンといったダウナーなスタイルに行き着いているのも不思議に思えて。 myein:それは自分の趣向がそうだったからかも。DJを始めたてのころからBPMとかに一切とらわれず、お気に入りの曲をセレクター的にかけることが多くて。たとえばフライング・ロータスのような、なんというかスピリチュアル・エレクトロニカみたいな感じの音楽は元々好きで聴いてましたし。 ──myeinさんの音楽的な原体験はどういうものだったんでしょうか? myein:いわゆるメジャーな洋楽のヒットチャート的な音楽やThe 1975みたいなバンドが好きで。その後、自然といまかけているような音楽をじっくり聴き入ることを自然とやるようになりました。逆に邦楽はPerfumeとかぐらいしか分からなくて、たとえばボーカロイドの文化とかは私の世代ではすごく大きいものだけど、そういうものは全然通ってきてなくて。でも、DJをはじめてからはダンスミュージックやヒップホップの良さもわかるようになりました。 ──ドローン的な美学を最初から貫いてる人の指すヒップホップ像というのも気になります(笑)。 myein:それもオルタナティブ・ヒップホップっていうのかな? 日本だとDos Monosがやっているような、ああいうバランス感のものが好きですね。あと、調布Crossがすごくブーンバップ的な、トラッドなヒップホップに強い箱なのでそういう物事を観て色々と得るものもありました。 ──ベーシックなライブハウス的なイメージだったんですが、実はコンシャスなラップが根強い場所なんですね。結構意外です。つまり衝撃的な出会いがひとつあったっていうよりは、自然と行き着いたのがいまのスタイルだったというか。 myein:そうですね。あとは幡ヶ谷FORESTLIMITや〈K/A/T/O MASSACRE〉とかに行って、本当に自由で幅広いスタイルをたくさん目にしたのは大きかったかな。「いろんな形があるんだな」っていうのも、たとえばcocoaさんっていうDJのファンシーで独自のスタイルが確立されている表現に触れたりしたことで発見していったというか。DJって、踊らせるだけじゃないんだなと。 ──といった遍歴を、より具体的に形取ったものが主催シリーズの〈ephemeral〉だと思うんですが、こちらはどのようなコンセプトのもと立ち上がったんでしょうか。 myein:以前調布Crossで”Fatum”というリスニング~エレクトロニカ系のイベントをcocoaさん、shinnosukeohiraくん、shiranaihanaさん、necochangさん、吉村晶さん、私というメンバーで開催して。リスニングを軸にしつつ、もう少しイベントとして強固なものをやりたいなと思った最初のきっかけでした。 https://www.instagram.com/p/C0KAWvUhGY3/ ──以後、複数のコンセプトで主催イベントを展開していって、それらが〈ephemeral〉に統合されていきつつ〈ほしのおと〉のchihoさんとの共催イベント〈羽化〉などに繋がっていった感じですかね。 myein:リスニングパーティーといってもシリアスすぎず、お客さんとアクトの関係が一方向的じゃないような取り組みを、もう少しショウアップした形でできないかなって思って。その過程で、自分のDJもよりコンセプチュアルなものになっていきました。心境を自分の感覚として実写化させる、みたいな感じですかね。組み合わせでひとつの世界観を作るみたいなことは、〈K/A/T/O MASSACRE〉でのDJsetなんかに現れている気がします。 解放新平(melting bot / Local World / WWWβ):初回の〈ephemeral〉、あまり長居できなかったんですけど僕も行きました。率直に言えば、いわゆるリスニングパーティーのなかでも世界観が一番確立されてるパーティーだなと思って。プロモーター/ブッカーという自分の視点から見ても、いろんなものを見たなかで取捨選択してるっていうのがわかるというか。キュレーションの意義、キュレーターとしての姿勢のようなものを感じましたね。 ──個々のアーティストの表現のパワーに頼るのではなく、それをまとめて立ち上がる世界観を出現させるような取り組みを形にできてる人はそう多くないと思いますし。〈ephemeral〉自体も各回が明確なコンセプトのもと独立していて、本当の意味でシリーズになっているというか、企画それ自体が独立しつつも連作のようになっている印象を受けます。 京:それで言うと、〈ephemeral〉の第二回(series ii “Crevasse”)は雪国を軸に組んでくれたイベントで。あれも良かったな。そもそも、俺が前から調布Crossで起きてることに結構食らってて、まだ仲良くなる前のmyeinに「(1stの)リリースパーティーに出てくれませんか?」みたいなコンタクトを取ったのがはじまりだったんですよね。 https://www.instagram.com/p/C9MyAjBSDQt/ myein:そう、「なんか知らない人から連絡来たな」って思って(笑)。 京:DJをブッキングする、ということ自体がまったく初めてのことだったし、ライブハウスの転換DJ文化とかを考えると「転換をお願いするのって冒涜的なことなんじゃないか……?」とか、色々不安にも思いつつ(笑)。その後Crossに出たいな、とも思って声をかけたらああいう内容を組んでくれたりとか、そもそも『pothos』のレコーディングも調布でやってたりとか。だから、調布って土地も雪国的には重要なスポットですね。 ──繁華街とか都市ではなく大自然でもない、どちらかというと郊外みたいなところの落ち着きが重要なんですね。多摩地区ってそういう意味では独特だし、多摩川をたどればtmjclubのホームである玉川上水なんかにも繋がってきますし、言うなれば「多摩Swag」みたいな感覚もあるかも? と(笑)。どちらに偏っていても生まれないような独特なムードが、雪国とephemeralに共通しているような気もします。 京:自分の住んでる場所も調布寄りで、楽しいし、近いし、終電気にしなくていいから自然とイベントだけじゃなく、バー営業の日とかにもCrossに入り浸るようになっていって。今回のリリースパーティーをこういう形にするのは最初から決めてたんですけど、DJ陣を加えるならどうしよう、という相談事なんかもCrossでしていくうちに、いっそmyeinと〈ephemeral〉に託しちゃってもいいんじゃないかな? っていう感じになって。 ──なるほど! じゃあ、ライブアクトは雪国サイドが決めていって、DJサイドを〈ephemeral〉がキュレーションする、というような役割分担があったわけですね。 myein:完全に分かれつつも、話し合いのなかでavissiniyon(uami+君島大空)の名前が挙がったりとか。 京:uamiさんにお声がけすることは決まってて、それならavissiniyonもよくない?みたいな。俺もavissiniyonのワンマンを観に行ったりしてたから、それだ!と思って追加出演者という形で呼ばせてもらいました。 ──こういうバンド発信のもので、アッパー的でないムードのイベントって先例もそう多くないような気がします。とくにある程度の規模感のものでは、No BusesとCwondoさんが手掛ける〈I’m With You〉ぐらいしかなかったんじゃないかなと。雪国を知ってる人はもちろん、雪国のことを知らない人も気になるイベントになっていると思いますね。そういう点にもキュレーションの妙を感じますが、個々の出演者にはどういうふうに声をかけていったんでしょうか? 京:まず宇宙ネコ子さんは、バンド自体の由来というかルーツになっているアーティストで。だから真っ先に、絶対に必要だから誘おうと思ってお声がけしました。そこから考えていって順当にいくと、ほかの近しいバンドに声をかけていくのがバンドシーン的な動き方でいえば自然なんですけど、今回表現したいアンビエンスの感覚や、いまの新しい流れみたいなものを考えるとそうじゃないな、と思って。だからiVyやavissiniyonの存在は欠かせなかったというか。 ──同じ価値観を共有できるような人が、やっぱり仲間にいてほしいなっていう気持ちもあって。 京:それもそうだし、俺たちのいまのムードに連なるものの根底としてやっぱりuamiさんのようなアーティストの繊細な表現は欠かせなくて。君島さんの表現も、俺たちがルーツとしてるロック的な感覚が強くあるし。 myein:uamiさんはなんというか、こういう営みをやる上で一番必要になる最後の1ピースみたいな感覚ですね。私も出させてもらった、illequalさん・サ柄直生さんの〈eura〉が主催したFORESTLIMITでの〈えん〉でもそういう感覚をすごく感じて。そもそも私自身もファンだし、1回目の〈Spring Ephemeral〉にも出てもらってますし。 https://www.instagram.com/forestlimit_info/p/C_fOGhmS953/ https://www.instagram.com/p/C4ILlG3yxwj/ ──DJ陣を〈ephemeral〉としてキュレーションして集まったnano odorine(ナノ・オドリネ)、Ole Lukøje(オーレ・ルゲイエ)、~離(ユーリ)、Tomo Takashimaといった面々についてはどういう感覚で声をかけていったんでしょうか。 myein:Ole Lukøjeさんたちにもuamiさんと同じく第一回目に出てもらって。 ──なるほど。〈ephemeral〉のコアの部分というか。 myein:だし、いろんな催しで一緒になってコミュニケーションを取っていくなかで、今回の美学みたいなものに共鳴してもらえそうだなと思って。 ──個人的にはTomo Takashimaくんという、他のアクトよりさらにディープなクラブシーンで活躍しているクラシック〜エクスペリメンタルのヴァイナル・セレクターを、今回のような催しにブッキングすることにも意外性と納得の両方があって感銘を受けたんですが、彼との縁も結構深いんでしょうか。 myein:2,3回ぐらい共演させてもらったなかでアプローチへの共感もありましたし、Ole Lukøjeと同じくクラシックのような音楽が軸にあるってところも共通項だなあと。 京:nano odorineさんについては、唯一自分が思いついたアクトで。DJを観たりするなかでこの人以外に選択肢はないな、と思って。その延長線上としての選択肢をmyeinに委ねた感じですね。 解放:電子音楽的に見ると、いわゆるハイパーみたいなヒップホップやクラブ軸のものがダンスミュージック的に出てきた流れが一段落ついたなか、ムードとしてのアンビエンスっていうのをすごい突き詰めて紐解いていくと、ある種究極のリスニング形態であるクラシックやジャズのような、「伝統」みたいな硬さが自然と求められるようになりつつあるのかな、と。 ──ちょっと議論を生みそうな話なのでなんとも言えませんが、いまってオルタナティブなものが飽和してきてて、オーソドックスなものにオルタナティブ性が宿るって逆転現象が起きはじめてますよね。いわば「オルタナティブに対するオルタナティブ」というか。そうなると大樹みたいな、年輪をいくつも重ねたような音楽の凄まじさが新鮮みを伴って伝わってくる。さらに言えば「そうした物事を新しい感覚で咀嚼していく」というのも今後重要な要素になるような気がするんですが、今回その役割を背負っているのが〜離くんなのかなと。 京:〜離さんはしっかり雪国を聴いていただいているようなこともツイッターとかで言及されてましたし、そもそも一回一回のDJや作品を通した表現の深度とかも圧倒的で、ちょっとヤバいなと。 myein:2回目の〈ephemeral〉(series ii “Crevasse”)をやったときに、抽象さんというアーティストをお呼びしたんですけど、その人も〜離さんのレーベル〈i75xsc3e〉からリリースをされてて、uamiさんも同じく〈i75xsc3e〉からのリリースがあったりして。雪国と抽象さんを呼ぼう、と思ったのも〜離さんのTwitterに並びでコメントが出てたのを見て「いいな」と思ったのがきっかけだったので(笑)。 ──今回のDJ陣になにか共通点があるとすれば、とにかくすごいディープ・リスナーの5人って感じですよね。どの人もトレンドやムードとは別のところで音楽をすごく能動的に聴く人で、しかもクラシックな面を熟知した上でそうした音楽をフレッシュにかけてる人もいて。クラブによく行く自分のような層からしたら、極論DJだけを観にいってもいいな、と思うような取り合わせにすら感じてて、それもすごく魅力的だなと。 京:今回の裏テーマじゃないですけど、ライブイベントってどうしてもライブアクトに注目度が偏りがちじゃないですか。そこの壁をなくせないかな? とも思ってて。だから理想はライブフロアとラウンジフロアの人口密度が同じぐらいになることですね(笑)。 ──行き来もしつつ、いずれかのフロアから離れられなくなるような体験ができると、ずっと記憶にも残るし。デコレーションを担当するSHIBERIAさんとyarilaさんはどういう方々なんでしょうか。 myein:SHIBERIAさんはバンドをやりつつ雑貨屋さんもやられてる方なんですけど、以前私が遊びに行った〈魑魅魍魎〉という新宿SPACEのネオ・ゴスみたいなパーティーでも装飾を担当されてて。その後〈ephemeral〉にも来ていただいたりするなかで、ずっと一緒にやりましょうと話をしてて、今回やっと実現できたような感じですね。yarilaはOle Lukøjeのメンバーの美波(sugar meiha)さんがやられているドールのプロジェクトで、雰囲気的にもピッタリだな、と思ってお願いしました。デコレーションの質感については、一応イメージボードはお渡ししつつ基本的には自由にやってくださいとお願いしてます。 https://www.instagram.com/shiberiantiques/ https://www.instagram.com/yarila.doll/ ──先ほど「心境や世界観を実写化する」ようなイメージでDJをしているとも言っていたように、ほぼ脚本家や映画監督みたいな感じでキュレーションに取り組んでるんですね。コンセプチュアルな表現をするにあたって、突き詰めて考えつつもその人の表現や世界観を信頼して託す、というようなバランス感もあるなと。 myein:それこそ松島さんとmewetaくんの”nuzzle”もそういう感じでしたよね。アンビエントとエレクトロニカの有機的な感じに、ダンスミュージック軸なんだけど違う方向を向いてアプローチしている感覚がありましたし。コンセプチュアルだけど、そこに則った上で自由があるみたいな。 京:俺たちのバンド名もまさにだし、北欧的なフォークトロニカ~ポストロックにも影響を受けてきたし、っていうので、1,2月のこの時期に作品を出して、コンセプチュアルなリリースパーティーをやるという一連の流れ自体になにかを感じてほしい、みたいな気持ちもありますね。 ──たとえばファッション的なトレンドでいうと”フェアリーグランジ”や”フェアリーコア”というタグがあったりするし、全体的にそういうファンタジックな美学への目線みたいな、言語化されてない価値観がたぶんいろんな人の共通項としてうっすら共有されているのかな、とも思います。 myein:それはそうかも! そもそも〈ephemeral〉自体、「〇〇コアみたいなものから派生したパーティーってあるけどフェアリーコアのパーティーって無いよね?」みたいな話からはじまったパーティーでもあるので(笑)。 雪国 pre. “Lemuria” – 雪国 1st EP 『Lemuria』Release

-

2021/09/19

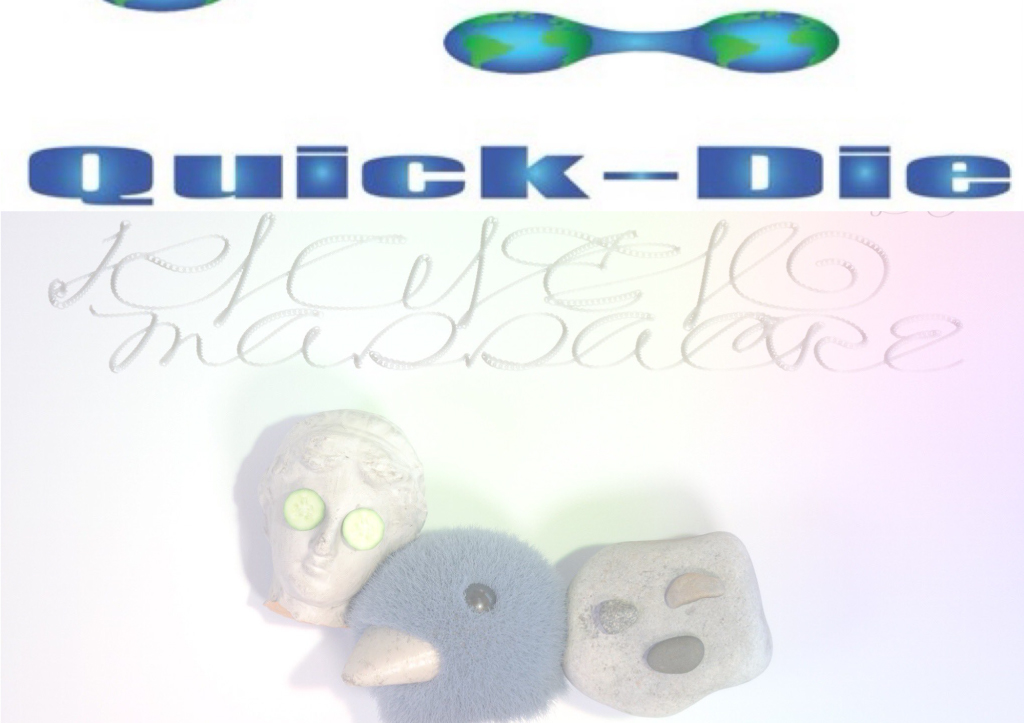

突然訪ねてくる友人の為のパーティー|「QUICK/ MASSACRE vol.3」開催

Park Dahamによる韓国アーティスト紹介 韓国と日本を繋ぐ架け橋、Park Dahamが「No Club」以降、さらに多様な音楽を表現するために始めたソウルのパーティー「Quick-Die」が「K/A/T/O MASSACRE」とのコラボレーション・パーティー「QUICK/ MASSACRE」の第3回目を9月22日に開催。今回、Park Dahamが日本の友人たちの為に「Quick-Die」サイドのアーティストを紹介する。 ———— 誰もが予想していなかった時間が近づいてきました。突然訪ねてくる友人のためのパーティー「Quick-Die」と東京幡ヶ谷にあるForestlimitで毎週水曜日に開かれるパーティー「K/ A/ T/ O MASSACRE」が一緒に作るパーティー「QUICK/ MASSACRE VOL.3」2021年9月22日、オンラインで行われます。「Quick-Die」の友人はACIDWORK、HYODO&BASS、SEESEA、BAMBOO PRINCESS&YUNG GIRL、 「K/ A/ T/ O MASSACRE」の友人はBBBBBBB、バイレファンキかけ子 feat 廃材VIDEO、STRAWBERRYSEX et MAQUI pour WILD ROSE UNITED、woopheadcrlms。現在の状況を考慮して、オンラインストリーミングのみで行われる。 QUICK/ MASSACRE VOL.3 09.22.2021 KST & JST 19:00 – Twitch https://twitch.tv/novo_kato 입금 안내(入金案内) http://shorturl.at/qyzKR “QUICK-DIE” ACIDWORK HYODO&BASS SEESEA BAMBOO PRINCESS & YUNG GIRL “K/A/T/O MASSACRE” BBBBBBB バイレファンキかけ子 feat.廃材VIDEO woopheadcrlms STRAWBERRYSEX et MAQUI pour WILD ROSE UNITED HYODO&BASS ギタリストJang Sukhoonとベーシスト2.jaeとドラマーhukky_shibasekiが2021年に結成したバンドである。10月末、最初のアルバムの発売を控えている。 Jang SukhoonはBalming Tigerのラッパーとしても活動しました。当時の活動名義はbyung un。代表曲はBalming Tiger – 「I’m Sick」、「못UNDERSTAND」などがあります。2.jaeとhukky_shibasekiは各自の音楽を活動をしながらも、バンドNUMNUMでも活動している。 SEESEA 2015年の女性DJクルーBICHINDAのメンバーとして音楽活動を始めた。テクノからヒップホップ、TROTまで多様にミックスし、多くのパレードに参加したアーティストである。女性DJデュオ@happy_colors_seoulにdj

FEATURE

- 2026/02/16

-

-

交差する円、重なる身体|AVYSS Circle 2026 photo report

アビサー2026の記録写真 more

- 2026/02/02

-

-

渋谷から新木場廃倉庫レイヴへ|「AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding)」開催

2/13(金) 渋谷から新木場へ座標を再設定

more

- 2026/01/25

-

-

渋谷の路地裏に出現する未来都市ALLEY108にて「AVYSS RAVE」開催

2月14日(土) 渋谷センター街の路地をジャック

more