映像と音楽の現在地「Video and Music Today」開催

2022/05/12

6月12日 – 落合Soup

美術館やクラブを越えた映像と音楽の現在地。6月12日に東京・落合Soupにて「Video and Music Today / 今日の映像と音楽」が開催。

出演は、大貫妙子や原田知世への楽曲プロデュースや映画音楽の制作、インスタレーションの発表など横断的な活動を展開する網守将平と、主に3DCG空間に制作したイメージを用いて映像やインスタレーション等に展開している藤倉麻子。butajiとのユニット・butasakuのアルバムリリースも記憶に新しい荒井優作と、絵画や映像作品の制作と並行して評論や詩の執筆、展覧会の企画などを行う布施琳太郎。ICCやタイランド・ビエンナーレなど、国内外の展覧会でインスタレーションを発表している梅沢英樹と佐藤浩一。浮遊感のある音と映像で、国内外で注目を集めるHikamとHanaによる姉妹オーディオ・ビジュアル・ユニット tamanaramenの4組。また、DJとしてNTTインターコミュニケーション・センター[ICC] 主任学芸員の畠中実が参加。

この日限りの組み合わせや、インスタレーション作品のライブ・エディットなどで構成される贅沢なプログラムを落合Soupのサウンドシステムで体感できるとのこと。

“Video and Music Today / 今日の映像と音楽”

日時 : 2022年6月12日 (日)

会場 : 落合Soup https://ochiaisoup.com

住所 : 東京都新宿区上落合3-9-10 三笠ビルB1F

開催時間 : 17:30 – 21:30

料金 : 2,500円

出演 : 網守将平 + 藤倉麻子、荒井優作 + 布施琳太郎、梅沢英樹 + 佐藤浩一、tamanaramen、DJ 畠中実

category:NEWS

RELATED

-

2023/03/10

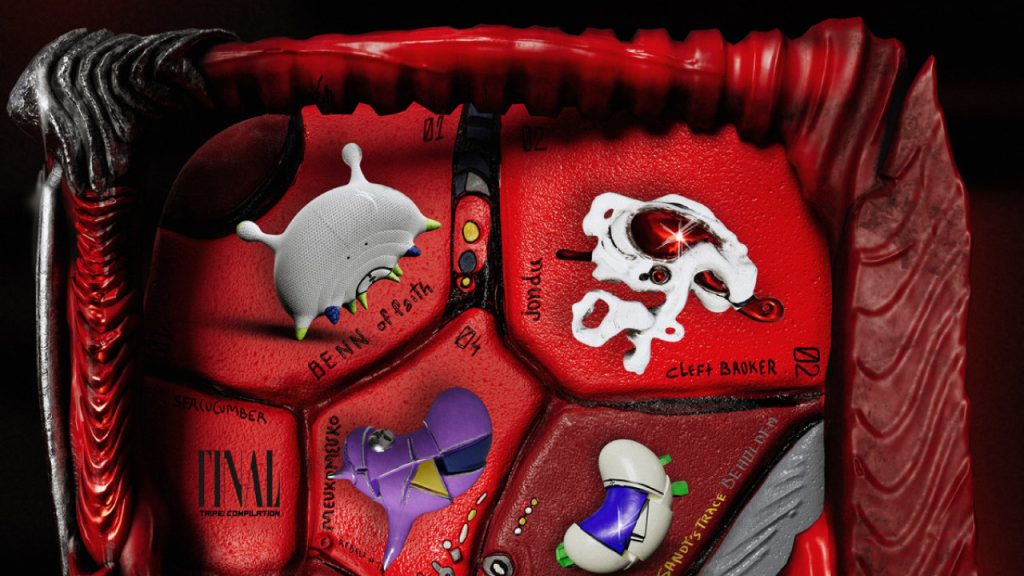

台湾未来派音楽の現在|FINAL x Sea Cucumberによるクラブコンピが発表

台北へのラブレター Tzusingのレーベル〈Sea Cucumber〉と台北のクラブFINALが、台湾アンダーグラウンドクラブに特化したコンピレーション『FINAL Taipei Compilation』のリリースを発表。これは緊張と解放という概念自体をサウンドで再構築している。 B E N N、jondu、Lujiachi、Meuko! Meuko!!!、Sandy’s Trace、彼らよる台北へのラブレターであり、台湾の若者たちに捧げられ、この地域の国民的な痛みと純粋な経験を表しているのかもしれない。 2018年にHsu Chiehによって立ち上げられたFINALは、台湾のナイトライフに革命を起こし、台北中心部サブカルチャーに破壊的な電子音楽をもたらした。「FINALは、最先端のエレクトロニック・ミュージックを作ることで、台湾をもう少し地図に載せることができると思う。」とTzusingは語る。 本作は故郷モダンアイランドへの頌歌として誕生し、街の進化とともに変容し、歪んでいく。世界的な観光業や西洋の影響から一時的に切り離された台湾とその創造的な仲間たちは、アンダーグラウンドシーンを維持するために内側に目を向けてきた。やがてクラブは、彼らが守り育ててきた音楽のジャンルと同じように、最も誠実で没頭できるコミュニティを守る場所となった。 Hsu Chiehは、このクラブの常連客の輪を「小さいけれど、メローで安全で甘くてかわいい、来てくれる人たちは本当に私たちのことを心配してくれる。」と振り返る。FINALでは安全な空間という西洋のファンタジーが深い現実となっている。 FINAL Taipei Compilation by Sea Cucumber VA – FINAL Taipei Compilation Label : Sea Cucumber Release date : March 24 2023 Mastering: Enyang Urbiks Cover: Tea Strazicic Rebels of the Neon God mixed by jondu Tracklist 1. Sandy’s Trace – Beholden 2. jondu – Cleft Broker 3. Lujiachi – Flames 4. Meuko! Meuko! – Rebels of

-

2025/04/25

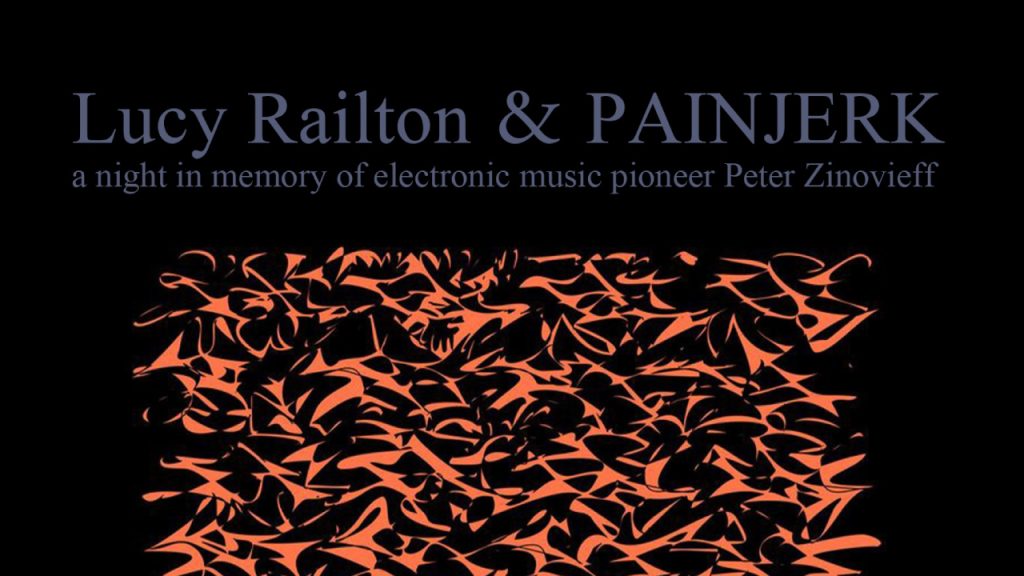

初期電子音楽のパイオニア故Peter Zinovieffトリビュート・イベントが開催

5/5 落合soup UKの実験チェロ奏者Lucy Railtonと日本のノイズ重鎮PAINJERKによるEMS共同創始者、初期電子音楽のパイオニア故Peter Zinovieffトリビュート・イベントがDJにCOMPUMAを迎え、落合soupにて急遽開催。 名だたるアーティストのコラボレーションやレーベルからリリースもあるUKのチェロ奏者・電子音楽家Lucy Railtonと日本のノイズ・レジェンドPAINJERKが送る、EMSシンセサイザーの創業者、初期電子音楽のパイオニア故Peter Zinovieffのトリビュート・イベントが落合SOUPにて開催。Lucy RailtonはPANからリリースされたPeter Zinovieffとの共同作品『RFG Inventions for Cello and Computer』をフィーチャー、PAINJERKはEMSシンセサイザーの名器SYNTHIを演奏、DJに長年レコード・バイヤーとしても務めPeter Zinovieffをレビュー、悪魔の沼でも知られる電子音楽家COMPUMAが出演。 Lucy Railton & PAINJERK – a night in memory of electronic music pioneer Peter Zinovieff – 2025/05/05 MON (holiday) 19:00 at ochiai soup U25 ¥2,500 / ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500 (+1D) TICKET https://t.livepocket.jp/e/20250505soup LIVE: Lucy Railton [UK] PAINJERK DJ: COMPUMA supported by melting bot / PERSONAL CLUβ

-

2025/03/25

WWWとザクセスによるお笑いと音楽の狂騒「グレイモヤW」開催

最速抽選販売スタート お笑いライブ制作団体「ザクセス」の看板イベント〈グレイモヤ〉が、「Shibuya WWW X」にて〈グレイモヤW〉として開催。 ザクセスとWWWがタッグを組んでお届けする本イベントは、アーティストを迎えた特別編。ここでしか見られないコラボレーションが実現する。出演者の詳細は後日発表予定。本日より最速抽選販売がスタート。音楽とお笑いが交錯する狂騒のステージを会場で体感してほしい、とのこと。 – タイトル:WWW & ザクセス presents グレイモヤW 日 程:2025/6/9 (月) 時 間:OPEN 18:30 / START 19:30 会 場:Shibuya WWW X 料 金:座席付き前売:¥4,800 / スタンディング前売:¥4,300(税込 / ドリンク代別) チケット:e+ https://eplus.jp/graymoya-w/ 公演詳細:https://www-shibuya.jp/schedule/018852.php INFO:WWW X 03-5458-7688

FEATURE

- 2025/07/10

-

-

ゆっくりと記憶が蘇り、また消えていく|「AVYSS Chain」VLOG公開

雨と私の夢とファイアファイア more

- 2025/07/08

-

-

iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」に出演するバンドメンバー発表

iVy コンテンポラリー・パーク・オーケストラ♪としての演奏も披露

more

- 2025/06/18

-

-

iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」がWWWにて開催

1stアルバム『混乱するアパタイト』CD版発売決定 more