電子音楽カルトヒーロー初来日|ChushiとJames Matthewを迎え特別版memoir開催

2025/03/26

4/20 桜台pool

memoirは桜台の名ヴェニュー「pool」を舞台とした特別な一夜を提案します。2025年4月20日(日)17:30開場、22:00終演となります。

アンダーグラウンド文化への愛を貫き通しながら2019年に惜しまれつつ停止した米メディア「Tiny Mix Tapes」が示した世界、Bandcamp〜SoundCloud等のWebインフラが拡充したことで数多の宅録音楽家にとって新たな地平が切り開かれ爆発した創造性、つまり雑誌的価値観とオンラインの美学がクロスオーバーした時代=2010年代における、電子音楽カルト・ヒーロー2組の待望の初来日を用意しました。

本会の主役となるのはロシアから招聘するChushi、アメリカから招聘するJames Matthewの2人。彼らのことを知らない人も多いと思うので説明します。

Chushiはロシア出身の音楽家で、2010年代初期にBandcampの台頭と同期する時流のなかキャリアを開始しました。アンビエント、ドローン、エレクトロ・アコースティック、ミニマル・ウェイヴ、テクノ、そしてインストゥルメンタル・ヒップホップ……それらが複雑に織りなす座標上で滑らかに点描する音楽性が彼の特徴です。またロシアらしく、ヒップホップ本流であるUSからの距離感と似る形でジャンルに対しての希薄な帰属意識を示しつつ、自由な発想と独特な配置のサンプリングで「電子音楽的アプローチのヒップホップ」をモダンに更新し、より深い位置へと沈める作業をした人物のひとりと言えるでしょう。

数多くの作品を残している彼ですが、当時/fと名乗っていた”デジタル・シャーマン”であり美術家のLyla Perryがファウンダーとなり、Bug Bus Piano、Brrd、emamouse、Madegg(現Kazumichi Komatsu)ほか、別名義を包含すると誰が誰なのかも見当がつかないくらいに夥しい量のリリースを重ね、デジタル空間を侵食していた〈Psalmus diuersae〉から発表したアルバム『1-34』『raw』『Return III』などが主な活動歴として挙げられます。

宅録音楽家にとって革命的存在であったBandcampのブーストにより急速的にコア化した2010年代のアンダーグラウンド・シーンにおいて、Lyla Perryのキュレーションやそこに付随する作品群は象徴的事象であり、その中心人物でもあったChushiの掴みきれないサウンドは後進となるDos Monosの没 AkA NGSなどに深く影響を与えることとなります。

また2020年代以降は音楽作品のリリース頻度も緩やかとなっていましたが、reisenのメンバーである東京在住のuxyagkcolbgofとの共作アルバム『A-lie-O』を今年発表するなど、次世代へとそのサウンドが受け継がれています。

James MatthewはLA出身の音楽家で、Chushiと同じく2010年代初期にキャリアを開始しました。生粋のビートメイカーと言える彼はサウンドの位置が抽象的であるChushiとは異なり、インストゥルメンタル・ヒップホップのモダニズムを地下から開拓してきた人物と言えます。

盟友aaronmaxwellとのユニットFamily Event結成のほか、彼らがファウンダーを務める〈El Sereno Records〉ではdpee、RITCHRD、NIPPLE TAPES、ILLSUGIとのスプリット作品などでも知られるyagiの作品リリースを手掛けるなど、LAローカルを基点にバラエティ豊かなビートを発信してきました。トラップの隆盛に伴い時代遅れのアートとされつつあったSP-404ベースなサンプリング・ビートを、Chushiらと近接する形で電子音楽領域に持ち込み再解釈したことが彼の大きな功績でしょう。

現在はJames Rene名義でZoe Ghertner、Nadine Ijewere、Brianna Capozzi、Zora Sicherなど数多くの著名フォトグラファーとコラボレーションする有力なセットデザイナーとして活躍しており、Dazed、i-D、Britich Vogueなどで彼のセットが披露されています(上述の没 AkA NGSはJames Matthewのことが好き過ぎて渡米した過去あり。そこでSP-404のレクチャーを受けたとか)。

国内勢はChushiやJames Matthewを以前よりフェイバリットに挙げる人物で固めました。レーベルメイトでもあり、クラブとギャラリーを行き来する作家Kazumichi Komatsu、文学や映画から影響を受けた音楽を制作し、EUツアーを経て成熟味を増すMetoronori、今回のブッキングを最も情熱的に取り組んでくれた彼らのNo.1ヘッズKenshi、2014年にChushiとJames Matthew両名を収録したコンピレーション・アルバム『Meili Xueshan』を編纂した私Kenji (ユニットpopoでも活動するtirucoとのセッション)という座組です。

非常に狭い世界かもしれませんが、深大なインスピレーションを与えてくれた彼らに会えることを私達は非常に楽しみにしています。本会は我々memoir、Kazumichi Komatsu、Metoronoriら同世代の音楽家にとって10年の時間における一つの結実であり、二度とは再現出来ない夜になることでしょう。我々にとってはもちろんのこと、彼らを初めて知る人たちにとっても、忘れられない時間にしたい!春の訪れと共に奏でられる音楽にぜひ耳を傾けに来てください、待っています!

(Text by Kenji)

–

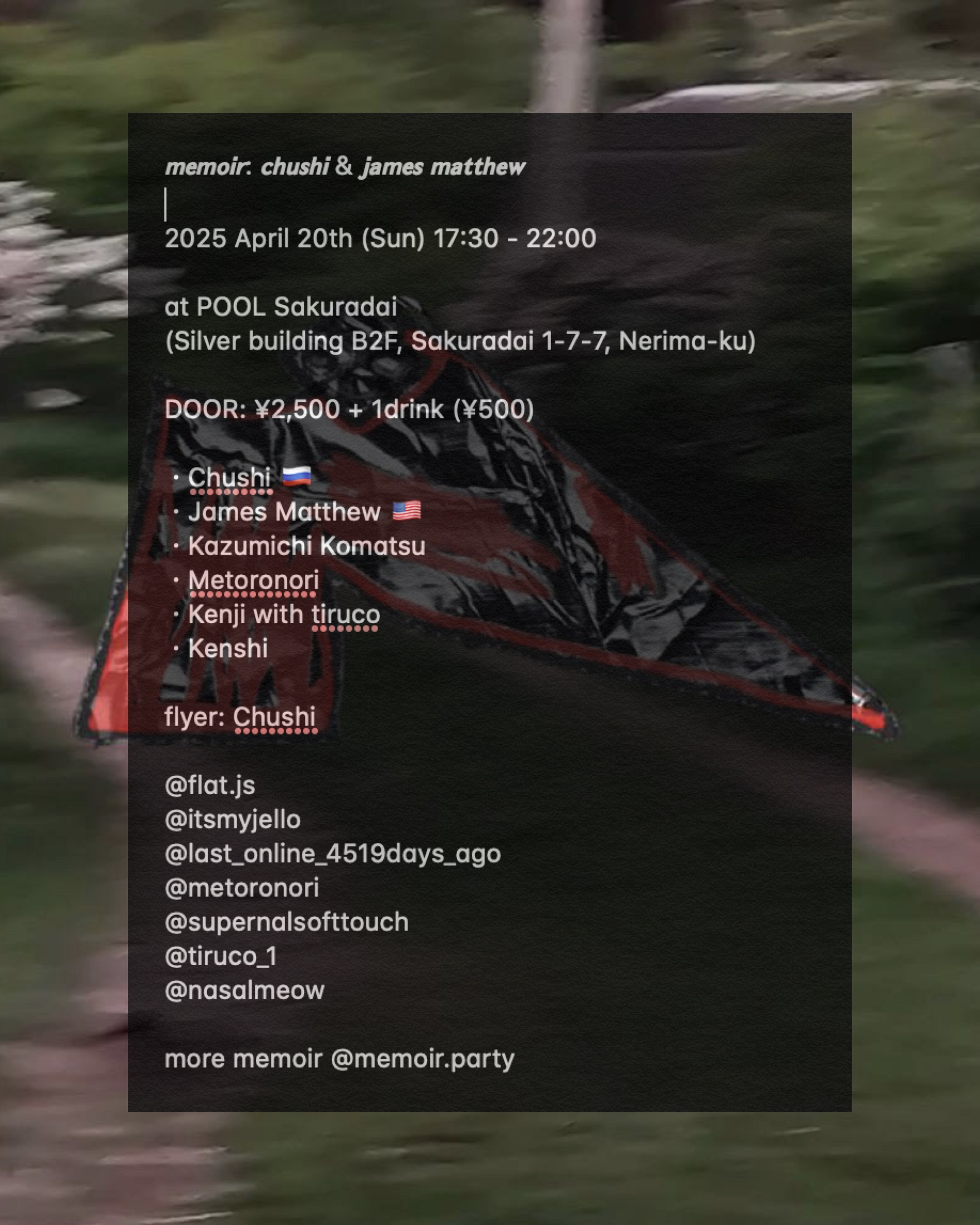

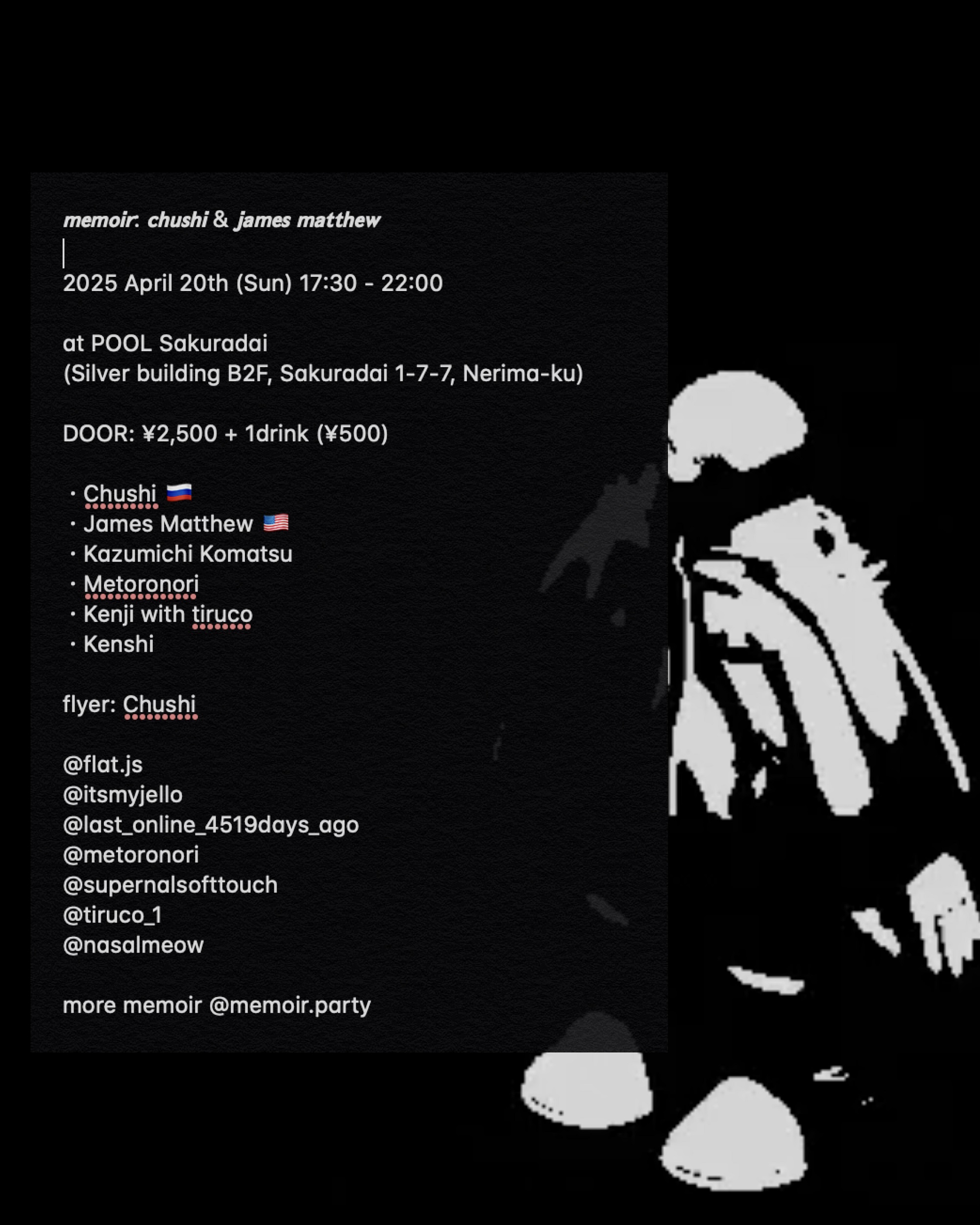

𝙢𝙚𝙢𝙤𝙞𝙧: 𝙘𝙝𝙪𝙨𝙝𝙞 & 𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙝𝙚𝙬

2025 April 20th (Sun) 17:30 – 22:00

at POOL Sakuradai

(Silver building B2F, Sakuradai 1-7-7, Nerima-ku)

DOOR: ¥2,500 + 1drink (¥500)

・Chushi 🇷🇺

・James Matthew 🇺🇸

・Kazumichi Komatsu

・Metoronori

・Kenji with tiruco

・Kenshi

flyer: Chushi

@flat.js

@itsmyjello

@last_online_4519days_ago

@metoronori

@supernalsofttouch

@tiruco_1

@nasalmeow

more memoir

category:NEWS

tags:memoir

RELATED

-

2022/10/05

現代音楽とサイバーオカルトが野合した日本電子音楽裏歴史

「電脳カフェ」のための音楽 西武が情報発信企業としての黄金期だった80s-90s初頭、西武美術館と付属のショップ《アールヴィヴァン》は、現代美術と実験音楽の交差点だった。見たこともないディスクが並び、高橋悠治は水牛楽団を、藤枝守はアメリカ純正調楽派のミニコミ『1/1』を、そしてサウンドアート黎明期の作家たちは変な音のカセットを販売していた。エム・レコードが放つ『「電脳カフェ」のための音楽』はそんなオカルト的空間で行われたオカルト的な音楽。メロディどころか始まりも終わりもない抽象的な電子音は、今ならググれば簡単に調べられる。しかし多少敏感な人たちですらそういう拠り所がない当時は、より興味深く、かつウサン臭い眼差しで接していたはずである。その「見てはならぬものを見た」トラウマが、30年経って新しい何かを生み出しているとすれば、仕掛け人たちにとっては望外の喜びだろう。 (井部治/OMEGA POINT) – 本作はアールヴィヴァン(西武)運営のスペースで高橋悠治が企画したイベント「池袋電脳カフェ」のために制作された幻のカセットの復刻である(*1)。これは高橋悠治と藤枝守のマック(*2)を用いたコンピューターシステムの共演で、柴田南雄宅で櫻井卓の手により録音。揺るぎない信念のもと、高橋がマックでコントロールしたサンプリング音源と、藤枝がMAXで操作した音響システムとFM音源(*3)が交錯する意味不明の音塊が収録された。 当時のパンフレットに高橋が寄せた言葉 「日常のゆらめく時間のなかに暗い電脳空間の半透明な座標軸が陽炎のように見え隠れする」 は、彼がサイバーオカルト的なものに憑かれていた可能性を示し、また、当時の雑誌取材で 「来なかった人も重要。自分はそこにいなかったけれども、何かが起こっていたらしい、と後で知る。そのイメージから全然別のものが出てくる可能性がある」 と語ったのは予言だったのか!?理性が基根をなす現代音楽と怪しい電脳オカルト的世界が交錯したのはごく短い期間であり、本作はその<残してはいけなかったかもしれないもの>を記録した裏歴史資料である。 解説は日本の電子音楽の泰斗、川崎弘二。 *1:オリジナル題名は『Computer Café Music』。 *2:植物学者の銅金裕司によると当時のマックは「オカルト的な感じ」が漂い、価格は「軽トラ2台分」だったという (『エコロジカル・プラントロン』解説より)。 *3:後に『プラントロン』インスタレーションでも使用されるシステム。 ARTIST NAME: Yuji Takahashi, Mamoru Fujieda 高橋悠治、藤枝守 TITLE: Music for “Cyber Café” 「電脳カフェ」のための音楽 FORMAT: CD RELEASE DATE: October 28, 2022 (in Japan) EXPECTED SHIPPING DATE: Mid October Bandcamp: https://emrecords.bandcamp.com/album/music-for-cyber-caf + Standard jewel case with obi + 14-page booklet + Liner notes: Koji Kawasaki + Japanese and English text Tracklist 01. Morning [4:44] 02. Afternoon [9:38] 03. Evening [9:34] 04. Night [4:40]

-

2025/10/15

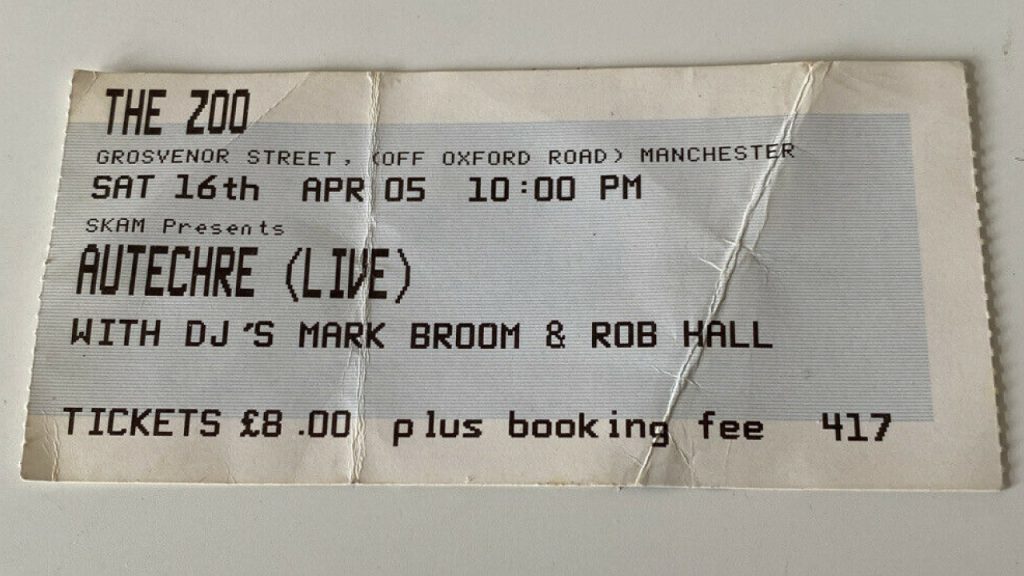

電子音楽界、最果てのオーソリティ|リヴァイヴァルを迎えるAutechreについて

2026年2月に再来日を果たすAutechreについて、特別コラム もはや電子音楽界における新たなる伝説として世界各地のユースから当時のリアルタイム世代まで、時代を超えて絶大な指示を集める存在となったAutechre。2026年2月4日・5日には待望の再来日を東京・大阪の2会場で果たす。そこで今回、AVYSSでは長年にわたりAutechreを敬愛するプロモーター/クラバーの解放新平 (melting bot / WWWβ)氏に、20年におよぶAutechreの変遷について特別寄稿を依頼した。 Text : 解放新平 (melting bot / WWWβ) Edit / Introduction : NordOst / 松島広人 人生を変えた一枚のチケットがある。一生超えることはないであろう聴覚と身体の超絶体験、その植え付けられた快楽の記憶を辿り、20年以上毎週クラブに行き続けてはただただ音のテクスチャ、リズム、モードにひたすら向き合うだけの音楽人生。その根源にAutechre (オウテカ)のライブがある。 殊更ダンス・ミュージックという点におけるリベラル (自由)なテクノ性、音楽ジャンルで言うならばフットワーク、創造・破壊・再生がサイクルするハードコアな超越主義、近いアーティストで言えばその超越 (ハイパー)を体現する¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$UやE.O.U、これまで自分が関わってきた事柄の全てに直結している、いや、し過ぎているのかもしれない。Autechreにはそれくらい影響を受けている。 かつてWWWβで¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$Uと一緒に開催していたレギュラー・パーティ『TRNS』 (トランス)にて披露されたAutechreオンリーのDJセットが、AVYSSにZone Unknown (¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U主宰のイベント)のミックスとしてアーカイブされている。 時は2005年4月16日土曜日。当時UKのリヴァプールに留学していた僕は、電車で1時間ほどにある隣町のマンチェスターのZooに初めてAutechreを観に行った(※冒頭のチケット画像の公演)。 ある種のフリージャズのように高速&前衛化に磨きがかかったAutechre中期の8枚目に当たるアルバム『Untilted』のツアーの一環で、僕はその時のチケットを未だ忘れられずに持っている。ちょうど前日にグラスゴーで行われたライブ音源が上がっていて、彼らの基礎でもあるエレクトロを下地とした凄まじい音のせめぎあい、Autechreファンの間でも絶賛されている貴重なセットだ。 当時は今みたいに電子音楽やダンス・ミュージックの文脈の知識も見識もなく、誰がオープンなのかも分からず、バイアスもない、ある種ピュアな状態で待ち構えていた。真っ暗になることも知らずにフロアにいると、消灯して間も無くどこからともなく音が四方八方から殴りかかってきた。突然のことだった。 無我夢中で暗闇から繰り出されるリズムを追っているうちに方向感覚は薄れ、リズムの濁流に呑まれて行く、踊るといよりひたすら音に乱打されながら字の如くぶっ飛ばされた。その快感は、ハードコア系のライブでモッシュでもみくちゃにされる高揚感にも似ていた。 余韻に浸りながら次のDJ Rob Hall (WARP含むレーベル・コレクティヴ〈GESCOM〉を率いるAutechreのマイメン)に打ちのめされ、よく分かっていなかったがAutechreのルーツであるデトロイト系のエレクトロだったという朧げな音像が記憶の奥底に残っている。完全に覚醒した翌日以降、”テクノ”に紐づくイベントとリリースを検索し、欧州の電子音楽系のフェスやレイヴへ繰り出し、帰国後はそうした体験を元に〈melting bot〉として流通&レーベル、プロモーター、エージェント、そして長年イベント活動の拠点となっているベニュー (WWWβ)の仕事に携わることとなる、エンドレスなクラブ・ライフが始まった。 更に振り返ると、Autechre初期の名作と言われる94年の『Amber』が入り口となり電子音楽にのめり込んでいった当時の00年代中期、Aphex Twin、Four Tet、Björk、Boards Of Canada、池田亮司、Clark、Mark Fell、Jan Jelinek、Vladislav Delay、Pole率いるレーベル~Scape、Ricardo Villalobos……などなど、雑誌で言えばFADER、サウンド&レコーディング、remix (現ele-king)を読みつつ、クラブ・ミュージック、実験音楽、アンビエント、そしてインディにまで連なるエレクトロニカと言われる00年代オルタナティブのムーヴメントの渦中にいた。 http://faderbyheadz.com/fader/fader08.html 00年代はラップトップが爆発的に普及した頃で、サンプリング・テクノロジーの向上によって宅録が飛躍的に多様化したこの時代の音楽が、当時の文化を参照した20年代のY2Kリヴァイバルとも密接に繋がっていることを、2021年あたりから現場を通じてユースから発せられるサウンド、ビジュアル、ファッションの一部から感じていた。 その流れでE.O.Uのリリパとしても開催したリスニング・イベント『PERSOANL CLUβ』のためにその時の当事者として語れるY2Kエレクトロニカのプレイリストを作成したので一聴いただきたい。ちなみにここに並べられている多くの音源は、Autechreの来日ツアーの主催である〈BEATINK〉がリリースのプロモーションや流通を手がけている。〈BEATINK〉はフジロックの立ち上げから90年代よりフェスを含む数々の来日イベントやリリースを手掛け、洋楽を軸とした日本の電子音楽シーンのパイオニアでもある。 話をAutechreに戻す。ざっくり振り返ると、Rob BrownとSean Boothによる電子デュオ・Autechreは1987年にマンチェスターで結成、1991年からライブ版も合わせると30作品以上のリリースを重ねる電子音楽界の大御所である。 90年代前期のデビュー当初は同期であるAphex Twinも引き合いに出される「IDM」と呼ばれたマシーナリーなブレイクビーツに傾倒し、彼らのルーツにあるヒップホップやデトロイト・テクノからの影響が色濃く投影されていた。90年代後期からはテクノロジーの進化と共にグリッチーなデジタル・サウンドへと先鋭化し、中期の00年代にはグラニュラー的な分解と抽象化が進み、更に10年代では音源が引き伸ばされるように長尺化していき、20年代には原点回帰の流れも垣間見せつつ、作品はよりライブ形態へと変化を遂げている。 そして、2025年のAutechreは活動38年目にして未だかつてないほど権威化され、リヴァイヴァル期を迎えた。その結果、史上最大規模で行われるAutechreのUSツアーは全公演ソールドアウトを果たし、新たなリスナー層を確実に増やしている。今年WWWで開催されソールドアウトしたJan Jelinekの来日イベントでもY2K時期の電子音楽再興の波を小さいながらも実感した。ここ日本でもAutechreの新境地が見れることは間違いないだろう。 Autechreのライブは、ほぼインプロヴィゼーション(即興演奏)のセッションのように聞こえるが、音の一音一音を注意深く追うと周期的に訪れる何かしらの法則を感じられ、ここにダンス・ミュージックとしての旨みがある。照明という演出をしない、携帯は論外、バーや非常灯の照明すらも許さず、場内を真っ暗にして音だけに集中させる彼らのライブは、誰も真似できない空間として神格化されている。一方で、ビジュアル表現は盟友の〈THE DESIGNERS REPUBLIC〉と共に最先端のグラフィックやその時代を反映したアイデア (自身のDisocgsのページをハックするなど)を駆使しながら、作品のアートワークやミュージック・ビデオに注ぎ込まれて来た。 https://www.thedesignersrepublic.com/autechre 展開はあっても曲、照明、ドロップといった”誘導”が一切なく、よりライブ的な構築で長尺化して行くAutechreのオーディオ・ダンス・ミュージックは、全てが短尺化する消費の時代に対し逆行している面白さもあるが、ただただ彼らの音楽への強固な姿勢が変わらないだけなのかもしれない。 時代は巡り、新しい世代が電子音楽界の権威として再発見するリヴァイヴァル期へ到達したAutechreの現在を、改めて最新ライブで感じてみたい。開催は2026年2月。 autechre. japan. twentytwentysix. support act – kohei matsunaga tokyo 2026/2/4 (wed) ZEPP Divercity osaka

-

2024/09/25

電子音楽とデジタルアートの祭典「MUTEK.JP 2024」開催

11/22 – 24 Spotify O‐EAST + WOMB 電子音楽とデジタルアートの祭典『MUTEK.JP』が、2024年11月22日(金)から24日(日)の3日間、東京・渋谷を舞台に「Spotify O‐EAST」と「WOMB」で開催。 「テクノロジーによって進化した音楽の突然変異を最前線で追い続けながら、音楽とテクノロジーと対話する世界を探し続ける」というテーマのもと、MUTEKでしか体験ができない、テクノロジーとクリエイティブの融合による、実験的かつ革新的なオーディオビジュアル・ライブパフォーマンスのショーケースイベント。今年で9年目を迎える『MUTEK.JP』で音楽パフォーマンスを披露するCaterina Barbieri、VMO a.k.a Violent Magic Orchestra、Kara-Lis Coverdale、Grand River、Maher Daniel、Sapphire Slows、Tasha、RISA TANIGUCHI、Kaito aka Hiroshi Watanabe、Masayoshi Fujitaなど、計25名以上のアーティストを一挙発表。 『MUTEK.JP 2024 Edition 9』は、令和6年度日本博2.0事業(補助型)として開催され、特別協力として、東急株式会社、渋谷ヒカリエに、協力としてジョニーウォーカーブルーラベルが参加。同日程で渋谷ヒカリエホールBにて開催されるカンファレンスや常設展などの詳細は後日発表予定。 今年の『MUTEK.JP』 は、ベルリンを拠点に活動するエレクトロニック・コンポーザーCaterina Barbieriが、スペシャルライブセットを披露。ベルリン在住のオランダ系イタリア人作曲家・サウンドデザイナーGrand RiverによるA/V(オーディオヴィジュアル)ライブも。 2024年のソナーフェスティバルで絶賛されたアートミュージックプロジェクトVMO a.k.a Violent Magic Orchestraも登場するほか、Kara-Lis Coverdaleによるエレクトロセット、歴史を創出してきた数 多くのレーベルを拠点に世界中へ作品を届け続けるHiroshi Watanabeがオーディオビジュアルライブを披露。ドラムンベース コミュニティのDJとして名を馳せたUKのDJ Tashaが初来日。RISA TANIGUCHI&H2KGRAPHICSによるA/Vライブセットで登場。Ricardo Villalobosと世界中のフェスティバルなどを共に展開する、パレスチナ人 アーティストMaher Danielの初来日パフォーマンスとなるほか、テクノやハウスといったDJからコアなクラバーまで信頼を受けるMargaret Dygasが登場。新しい発想と表現を追求するサウンド / デジタルアート / オーディオビジュアルライブ / メディア芸術など、革新的なコンテンツプログラムの数々が披露される。 名 称:MUTEK.JP 2024 Edition 9 日 程:2024年11月22日(金)~ 24 日(日) 会

FEATURE

- 2026/01/25

-

-

渋谷の路地裏に出現する未来都市ALLEY108にて「AVYSS RAVE」開催

2月14日(土) 渋谷センター街の路地をジャック

more

- 2026/01/19

-

-

私の正直な感情について|daine interview

1/23 AVYSS Circleにて来日 more

- 2026/01/17

-

-

“渋谷円環”──最後の接続が点滅|「AVYSS Circle 2026」最終ラインナップ発表

タイムテーブル、オフィシャルグッズなど公開 more