00sジャパニーズエレクトロニカ傑作『Lang』について|aus x 松本修 interview

2023/05/26

その時代のエレクトロニカとアルバム解説

photo by TAKCOM

15年振りの新作アルバム『Everis』を今年4月にリリースしたばかりの、東京のエレクトロニック・ミュージック・アーティスト/プロデューサーのaus。その久々のリリースとなった新作に続き、00年代のジャパニーズ・エレクトロニカの名作と言われる、2006年にリリースされたアルバム『Lang』が、17年の時を経て今月5月26日に初のLPとなって再びリリースされる。

水面にキラキラと輝く陽の光を想起させる透明感のあるエレクトロニカ・サウンドは当時大ヒットし、ausの名を日本のエレクトロニカ・シーンを牽引する存在へと引き上げた歴史的名作となる今作で、エレクトロニカに魅了され、それから同時期に盛り上がったポスト・ロックや、その後のポスト・クラシカルなどへとどっぷりとはまっていった方も少なくないはず。ブレイクビーツ〜メロディアスなプログラミングビートは現在盛り上がるシーンともリンクするので聴いたことのない人にこそ紹介したい作品。

そこで2006年に『Lang』のCDをリリースしたレーベルの主宰者でもあるLinus Recordsの松本氏とausが、当時のアルバムの制作・リリースの経緯や、収録曲について振り返ります。

Text : Teru Makabe (p*dis/Inpartmaint Inc.)

アルバム・リリースの経緯

■まず当時『Lang』をリリースするまでの流れを教えてください。

aus : 大学生の頃から当時高円寺にあったLinus Recordsさんにお客として通っていたんですが、一番好きなレコード・ショップだったので、そこのオーナーである松本さんに自分の音楽を聴いて欲しくて、勇気を出してデモを渡したのが始まりです。

松本 : 最初は海外の良いレーベルから出したほうが良いんじゃないかと思って、欧州のエレクトロニカ/IDMレーベルのNeo OuijaとU-Coverに連絡を取ることを薦めました。自分はまだレーベルを始めていなかったので。そのデモを聴いたときに、そのふたつのレーベルがリリースしていたアーティスト達に近い、ビートは複雑だけどクリアで綺麗なサウンドという印象をデモから受けてまして。だから合うんじゃないかなと。

■その流れでU-Coverから『Kangaroo Note』(2004年)と『Crowding』(2005年)の2枚のアルバム、Music Relatedから『Sonorapid』(2006年)をリリースしたんですね。

aus : 『Sonorapid』が初めてのCDでのリリースでした。

松本 : でもそれらは日本での流通があまり芳しくなかったアルバムで、U-Coverからの最初の2作もほぼレーベル・サイト直売のみの限定のCD-Rリリースでした。もう次はいよいよ自分がやるかなぁと(笑) 4作目になりましたからね。

■その時期にそれだけリリースする楽曲があったんですね。

aus: 当時大学を卒業した頃で、そこから資格を取るために1年間バイト生活をしていたんですね。『Sonorapid』と『Lang』の後に出ることになる『Curveland』(Moteer:2007年)が先にできていた段階で、U-COVERの限定リリースの曲も含めた形で一つの作品として出さないかって松本さんからお誘いを受けたんです。でもせっかく出すなら全て新曲のインスト・アルバムとして出したいと思って、作ったのが『Lang』ですね。

松本 : その頃『Lang』の楽曲もほとんどできていて、他のアルバムと同じタイミングでマルっと全部まとめて聴かせてもらっていたと思う。

『Lang』LP収録曲の全曲解説

■ではLPの音源を聴きながら1曲ずつ思い出や作曲について教えてください。最初に松本さんから曲に対するリクエストはありましたか?

松本 : ポリシーとして曲を大幅に作り変えさせるといったような口出しはしないんですが、でもちょっと足したほうが良いかなと言うことはあります。すでにできている、すでにある音を削って欲しいと言うことは無いんだけど。

aus :エレクトロニカを知らない人、それこそ松本さんのご両親にも気に入ってもらえるような大衆性というか間口の広さがある、と自分の音楽について言われたのは、今も意識しているポイントですね。そしてリリースに至る根っこにあるものとして言われたのが、「その音を必要としている人には(例えそれが世界で5人くらいでも)かけがえのないものになるであろう作品」という言葉。印象に残っています。

■A1 (tr1). Clocks

aus :即興的に弾いたシンセサイザーと、ストリングスのカット・アップで作った曲です。鉄琴を叩いたり、身の回りにあるものの音をマイクで拾ってビートに入れ込んでいます。基本のビートはキック・ドラムと本を擦ったり叩いた音から作っています。

松本 : 当時あんまり無かったようなタイプの曲が1曲目で面白いなと思ったのを覚えています。イントロとアウトロがある感じというか、エレクトロニカなんだけど何かバンドで作ったいるみたいで、当時の欧米のエレクトロニカのアーティスト達とはまたちょっと違う雰囲気もあり、それもあって1曲目が良いと思った。

aus: 曲の冒頭に時計の音を入れたんですが、鉄琴のバチの転がる音とか、その場の音をシンセサイザーと混ぜて鳴らしたのが曲の入りと後ろにうまくはまりました。

■2 (A2). Halo

aus : この曲は松本さんが良いって言ってくれたんですよね。僕は正直あんまり良いと思っていなかったんですけど、ギターが良いって言ってもらえて。

松本 : 当時は外資系の大型店では特に試聴機で聴いて買ってくれる人が多かったかと思いますので、1曲目と2曲目は大事ですよね。これが2曲目って位置は良かったと思います。今となってはクラシックじゃないですか(笑)この年代のエレクトロニカの。でも本人はデモを聴かせる段階で恥ずかしがっていたの覚えています。やり過ぎですかねぇって。ちょっと甘すぎるみたいな感じで。アルバムからのシングル・カットになれるような曲なのに。

aus : このコード感の良さが良くわからないんです。

松本 : いわゆるクリアなエレクトロニカのコード感だと思うんだけど、引っ張ってるのがギターっていうのが面白いよね。エレクトロニックな音が控えめで、ギターのアルペジオのほうが全編通して前に出てるっていう。ある種のポストロックみたいな作りになってて、ずっとギターがリードしていくみたいな。本人の手応えがなかったのが結構不思議。というかこのLPの音良いね。

aus: 確か松本さんには事前に2回音源を渡していて。「Headphone Girl」と「Double Talk」は良いな、と思っていて、それと一緒に渡したのを覚えていますが、「Halo」はアルバムに入れようとも思っていなかったぐらいでした。

松本 : むしろこの「Halo」がアルバムの中心になる曲じゃないの?って。

aus :自分で弾いたギターが下手すぎて、この曲をUlrich Schnaussにリミックスしてもらうときに、データをパラ音源で渡すことに震えました(笑)

松本 : CDと今回のLPもアート・ワークを担当してくれたデザイナーの森田くんから聞いたんだけど、当時あった心斎橋だったっけな?大阪のタワー・レコードさんが店頭で「Halo」をヘヴィー・ローテーションしてくれていたらしい。

■A3 (tr4). New Look

■ここでCDとは曲順が変更になって「New Look」が入ります。

aus : 当時は流行している音を自分でも作ってみたい、という気持ちがまだあって、それで頑張ってグリッチっぽいものを作ろうとしたのがこの曲です。当時はYAMAHAのEX5というシンセサイザーで音を作っていたんですが、これもほぼそのシンセで作っていますね。

松本 : ausくんのグリッチは尖り過ぎてなくて、意地悪じゃない(笑) 曲自体はマイルドになっているんだよね。

aus : 完全にデジタルな音みたいなものが、根底ではあまりピンと来ていないのかもしれないです。ビートには沖縄で買った三板(サンバ)という楽器を鳴らして、家にあった昭和の時代のCOLUMBIAのカラオケマイクで録音していました。マイクが古すぎてほとんど音拾わないんですが。

松本 : アルバム前半のここまでの流れが良いよね。

■A4 (tr5). Beyond the Curve

■このまま曲が繋がったまま「Beyond The Curve」に入ります。

aus : この曲は後にリリースしたアルバム『Curveland』の「Curve」という曲をセルフ・サンプリングしてループを作ったのがきっかけですね。

松本 : 当時店に来てくれていたブレイク・ビーツやインスト・ヒップ・ホップのレコードを買っていた方達に、この曲シングルでレコード作ってくださいって良く言われました。

aus :このアルバムを出す前にライブをやったときに、ヒップ・ホップのお客さんの方達が「ausヤベー」って言いながら最前列で踊りまくってくれたの覚えてます(笑) 当時自分の曲で踊っている人を見たことなかったので嬉しかったですね。

松本 : リスニング・タイプのメロディックなエレクトロニカで、これだけすごいドラムのビート入ってるのものは中々無かったかと。バンドっぽさもあるというか。激うまドラマーが叩きまくっているみたいな。

aus : ドラムはサンプリングしたブレイク・ビーツを使っていて、そこにSP-303(ローランドのサンプラー)のディレイをかけたウワモノという感じですね。当時はソフト・シンセも全く使ってなくて、ヤマハのシンセとSP-303だけでやってますね。

松本 : Four Tetとかともまたちょっと違う質感のドラムで、ausくんの作るドラムのビートはジャズ・ファンクの匂いがしない。本当に純粋なドラムのローリングみたいな感じ。名曲だと思います。

■B1 (tr3). Double Talk

■ここからB面に入ります。CDでは3曲目だった「Double Talk」ですね。

松本 : CDでは3曲続くこの流れは個人的にとても気に入っていました。

aus : 松本さんが『Crowding』に入っていた「Idle Talk」や「Ausspiel」の感じが好き、とおっしゃっていたのを覚えていて、これはその続編というイメージでした。この曲が最初にできていて松本さんに持って行ったと思うんですよね。

松本 : そう言われるとそんな気がする。

aus :この曲でもティッシュ・ケースを擦ったシャカシャカした音をサンプリングしてパーカッションとして使ってます。ベースとなるブレイク・ビーツの上にパーカッションか何かをアクセント的に入れるという。当時は全部そういう作り方だったかもしれないです。先にリズムをからできることはほとんど無いので、メロディーだったりコード感だったり、いくつかのリフができてから構成を作っていました。最後のフワッとしたところは自分の声を使ってます。

■B2 (tr6). Opaque

■ここまでブレイク・ビーツが続いてましたが、この後クリアなエレクトロニカ「Opaque」になります。

松本 : そうですね。これが一番エレクトロニカって感じの曲ですね。00年代初頭〜半ば頃のエレクトロニカだなと。すごく細かいビートと透明感。

aus : 『Kangaroo Note』の「What’s Eating You?」の続編的な曲ですね。最後にドラムン・ベースになるバージョンもあったんです。結局それはリリースしなかったんですけど。

■B3 (tr7). Aslope

■このまま繋がったまま「Aslope」に入ります。

aus : これもいわゆるエレクトロニカって曲ですよね。

松本 : リミックスも頼んだけどISANとかに近い感じだね。「Halo」が注目されたけど、この時期のausの音ってこの「Aslope」と「Halo」の2曲が、ausのエレクトロニカというものを表していると思う。綺麗なメロディーとサウンドに、玄人も唸るようなビートを入れて、作り込んでるけど、それでいてしなやかで聴きやすいという。

aus : EX5はシンセの調律を変えられるんです。全然覚えてないけど確かヴェルクマイスターという音律を一部の音で良く使っていて、平均律の音と組み合わさると少し緊張感が出たりして面白くて。当時はそういう小さな実験を色々やってましたね。

松本 : 持ってる機材を使っての中でそうやって色々と考えてやってたんだね。そこもまた特別な個性になっていたのだと思います。当時店で自分でもDTMで曲作っていると思われる方達に、「ausはどうやって曲を作ってるんですか?あの音はどうやって作ってるんですか?」とか聞かれたたことが何度かありました。まぁ自分もそのへんはよく分かっていなかったこともあり、詳しくは答えられませんでしたが。

aus : ライブの後に機材のことを良く聞かれてました。当時は今のように情報もあまりなくて、ネットにも出ていなかったですからね。

■B4 (tr8). Headphone Girl

松本 : 危うい感じが良いよね(笑)最初にこの曲聴いたときに、ビートの組み方これで合ってるのかなって。

aus : シンセサイザーのシーケンスでまずループを作って、それをパソコンに取り込んでいたんですが、BPMが上手く同期されなくて、それもあってちょっとずつズレてるんですよね(笑)

松本 : Cubase使ってたの?

aus : はい。ハードで音を作ってパソコンに入れて編集するやり方ですね。ずっと変わっていないですね。この当時はもうドラムン・ベースやってる人はもうあまりいなかったですよね。

松本 : レイハラカミさんや竹村延和さん、高木正勝さんともまたちょっと違うし、作り方が新しいっていうよりも音の出し方が新しかったと思う。作り込みすぎていない、熟れていないみたいな感じのあるところも逆に良かった。

aus : よくデモっぽいと言われました。

松本 : ある程度制約のある中でやってたからね。『Lang』は全曲インストにしようって話はしましたね。

aus : ヴォーカルを入れた曲もリリースしていたんですけど、松本さんのところで出すなら、やっぱり自分だけで作った曲を、というのはありました。

■B5 (tr9). Moraine

松本 : さっきビートにFour Tetっぽい感じは無かったって言ったけど、この曲だけわりと近いジャズっぽさはありますね。でもうねっているようなベースの低音が無くて、中高音域の綺麗な音でふわっと鳴ってる印象があるから、リズムがすごく複雑なんだけどやり過ぎた感じは無くて。いわゆるダンス・ミュージックの曲ではないけど、すごく気持ち良く音が回ってる。そういうバランスの良さがありますね。

aus : 「Headphone Girl」もそうなんですが、製作中に曲のテンポをがっつり上げたんですよね。そしたら性急な感じが出てすごく良いなと思って。あとリズムの音を色々曲の中で変えない、みたいなルールが自分にあって、途中で水が入れ替わってしまうみたいな感じがしたから、そういうのはやらないようにしてました。Mo’WaxとかDJ Shadowとか、そういう有機的なダウンテンポやブレイク・ビーツみたいなものが好きだったので。最後のアンビエンスはピアノを即興で弾いたものをMDプレイヤーに録って逆再生したものをSP303に取り込んで作っていました。

『Lang』とその時代のエレクトロニカ

■CDがリリースされた00年代半ば頃の、当時のエレクトロニカのシーンについての話も。当時の日本では『Lang』のようなブレイク・ビーツが合わさったサウンドは異質で、いわゆるフォークトロニカと言われるような、柔らかくてアコースティックなサウンドが多かった思うのですが。

aus : 結構僕の音はエレクトロニカど真ん中なイメージが付いているんですが、それがずっと不思議だなと思っていて。日本のエレクトロニカのイメージは、自分にとってはもう少しデジタル寄りというか、もう少し音色へのフェティッシュなこだわりがある気がして。多分音そのものとか、機材とかへの愛情の強さもあると思うんです。自分は恥ずかしながらそこが薄いというか。当時Linus Recordsさんで取り扱いのあった海外のアーティストさんの方に、そういう意味でシンパシーが強かった気がします。

松本 : 『Lang』のリミックス盤を後から2008年にリリースしているのですが、海外のアーティストだと、そのリミックス盤に参加してるアーティスト達で、当時の海外のエレクトロニカやシーンが少し感じられるかなと思います。

■リミックスの人選は松本さんが決めたのですか?

松本 : ほぼそうですね。

aus : 人選は松本さんが決めて僕から連絡したアーティストもいますね。ManualやISANは来日公演の時に会ったりしていたので、それ以前から少し親交もあって。

■Manualの来日公演はかなりレアですよね。

松本 : Manualがリミックスをやるのも当時あんまり無かったような。あとDoshやThe Remote Viewerとかも。リミックス仕事をそれほどしていなかった人達にもやっていただきました。その当時のキー・パーソンでお願い出来なかったのは、Four TetとPrefuse 73あたりかな。

■すごいラインナップですよね。

松本 : ビートの無いアンビエント、エクスペリメンタル・ミュージックなタイプであったり、生楽器を入れたエレクトロ・アコースティック、シューゲイズ、ダブ、ヒップ・ホップ、ベース・ミュージックな音であったりと、皆色んな感じでやってくれて、エレクトロニカが色んな方向、シーンへと広がってバラエティに富んでいく時期の面白さの一端がわかる内容であると思います。15年~20年近く前の頃にはなりますが、この辺の00年代の時期のエレクトロニカに興味がある方にはぜひあらためてまた聴いて欲しいアーティスト達ばかりです。

アルバム・ジャケットのアート・ワークについて

■最後にアート・ワークの話をしたいのですが。先ほど少し名前が出てた森田明宏さんが今回もアート・ワークを手がけてくれました。

松本 : 当時自分はイラストレーターも持っていなかったくらいでして、Precoのレーベルのロゴを作っていただいたりと、懇意にしていた森田くんに素材丸投げしてお願いした次第です。

aus :写真は松本さんが選んでくれました。

松本 : あまり海のイメージが付きすぎるのもどうかなって言ってたっけ?『Snorapid』が海と空?だったような。

aus : はい、空と海ですね。

松本 : 今回のLP盤はオリジカルから変わってはいますが、リミックス盤のほうのジャケットに近くて良いと思う。

■元々はオリジナルのジャケットに合わせる予定だったのですか?

松本 : 当時CDで使ったオリジナルの写真がポラロイド写真をスキャンして作ったもので、CDのジャケット・サイズでも結構限界だったんです。LPのジャケットの大きさには粗過ぎで無理でした。

aus :このアート・ワークの力は大きいですよね。このおかげでより爽やかなイメージが付いたので。キラキラした感じとか。

松本 : でも今回のLPのジャケットの写真もとても良いと思います。

aus : 新しい写真はFLAUのアーティストやイベントの撮影でいつもお世話になっている三田村亮さんに撮ってもらっています。時間の経過も感じつつ当時の感じも残っていて、個人的にも気に入っています。

https://twitter.com/mitamuraRyo

新たなアート・ワークでLPとなって再びリリースされる生まれ変わった名盤『Lang』。長年LP化をお待ちいただいていた方にはもちろん、これまでまだausの音楽に触れたことの無かったかたにも、ぜひこの機会に手に取って聴いていただきたい作品です!

『Lang』はエレクトロニカがどれほど有意義でエキサイティングな音を表現することが出来るかを示した素晴らしい見本と言えるでしょう。ausは細かなディテールと、哀愁と楽観的な感情を同時に呼び起こす素晴らしいメロディーで感覚的に構築したアレンジを組み合わせている。Ulrich Schnauss (ウルリッヒ・シュナウス)

aus – Lang

2023年5月26日リリース

フォーマット : 国内盤LP

価格 : 4,730円(税込)/4.300円(税抜)

レーベル : p*dis

■初回完全生産限定盤

■リマスタリング

http://www.inpartmaint.com/site/37382/

A-Side

01.Clocks

02.Halo

03.New Look

04.Beyond The Curve

B-side

01.Double Talk

02.Opaque

03.Aslope

04.Headphone Girl

05.Moraine

aus

東京出身。10代の頃から実験映像作品の音楽を手がける。早くから海外で注目を集め、NYのインディーズ・レーベルよりデビュー。レコードショップOTHER MUSICに「現代のエッジと甘美さ、印象的な歌心をこれほど日本的な方法で融合させたアーティストは他にいない」と評される。これまでにヨーロッパを中心に 世界35都市でライブを行い、国際的にも注目されるレコード・レーベルFLAUを主宰。長らく自身の活動は休止していたが、今年久々に活動を再開し、シングル『Until Then』(All My Thoughts)と15年ぶりのアルバム『Everis』 (Lo Recordings)をリリース。

松本修

2001年から輸入盤レコード・ショップLinus Recordsを運営するとともに、2005年からポスト・ロック〜エレクトロニック・ミュージック・レーベルPreco Recordsも主宰。aus、Fredricson、ストレイテナーのホリエアツシのソロ・プロジェクトentなどをはじめとする日本国内のアーティストだけでなく、The Mistys、epic45、Rhian Sheehanなどの外国のアーティストの作品もリリースしている。ポスト・ロック・バンドsmougのギタリストとしても活動中。

category:FEATURE

tags:aus

RELATED

-

2023/04/21

00sジャパニーズ・エレクトロニカの傑作、aus『Lang』が初のLP化

現行20sエレクトロニカと静かに合流 「 “ラング” はエレクトロニカがどれほど有意義でエキサイティングな音を表現することが出来るかを示した素晴らしい見本と言えるでしょう。ausは細かなディテールと、哀愁と楽観的な感情を同時に呼び起こす素晴らしいメロディーで感覚的に構築したアレンジを組み合わせている。」 – ウルリッヒ・シュナウス 2006年にリリースされた今作でエレクトロニカの世界に魅了され、同時期に盛り上がったポストロックやその後のポストクラシカルの世界にどっぷりと浸かった人も少なくない。メロディアスで耳に優しく残るグリッチサウンドと柔らかなドラムンベースのリズム、そこにフリージャズやアブストラクト・ヒップホップを彷彿とさせるドラムのサンプリング。水面にキラキラと輝く陽の光を想起させる透明感のあるエレクトロニカサウンドは当時大ヒットし、ausの名をこのシーンを牽引する存在へと引き上げた。今回リマスタリングはRothkoとしての活動でも知られるMark BeazleyがLP用に仕上げている。当時のCD盤と同じくアートワークをAkihiro Moritaが手がけ、写真はRyo Mitamuraによるもの。 一新したデザインで登場。現行20sエレクトロニカと静かに合流する。 aus – Lang 2023年5月26日リリース フォーマット : 国内盤LP 価格 : 4,730円(税込)/4.300円(税抜) レーベル : p*dis ■初回完全生産限定盤 ■リマスタリング http://www.inpartmaint.com/site/37382/ A-Side 01.Clocks 02.Halo 03.New Look 04.Beyond The Curve B-side 01.Double Talk 02.Opaque 03.Aslope 04.Headphone Girl 05.Moraine

-

2023/09/27

リスニングオルタナティブ|Li Yileiによるausの「Steps」のリミックスが公開

リミックスアルバム『Revise』より ロンドンを拠点に活動する中国出身のサウンド・アーティストLi Yileiによるausのリミックス「Steps (Li Yilei Remix)」がリリース。このシングルは今春リリースされたausのアルバム『Everis』のリミックスアルバム『Revise』からの先行シングルとなり、 Li Yileiのリミックスを含む全10曲を収録。 ファイン・アートとサウンド・アートのバックグラウンドを持つ李は、リスニングのオルタナティブ・モードを探求し、実存的な出来事の暗黙性とはかなさについて考察する。イギリスのMétron Recordsからアルバムをリリースした他、最近ではBarbican Centre, Tai Kwun Contemporaryなどでもパフォーマンスを行っている。 「このトラックは、オープンリール・レコーダーを使って録音した。最初は、曲全体を聴かずにこのリミックスを開始した。代わりに、各ステムを個別の音響アーカイブとアーティファクトとして扱い、新しい現実、音の空間、対話を描き出そうとした。数日間、没頭して聴く実践をした後、ステムは過去の思い出の一部のようなフィールド・レコーディングのように聞こえ始めた – 何か懐かしい、親しみやすい、温かみのあるもの。最終的に、この感触が私をテープにサンプルをすべて録音するアイデアへと導いた。テープは過去の響き、その繊細さ、粒子状の質感、軽やかさを伴う媒体だ。リールに収められたやや断片的な長い録音を一度にすべて聴いた後、それはコラージュされたサンプルを持つ実験的な音響のスクラッチ・ブックのように聞こえ始めた。私はテープ・ループを切り出し、それからソフトウェアを使用して録音し、再配置した。この全体の経験は、アナログの響きとデジタル領域の手術的な精密さとの間に永遠のリエゾンを築いているように感じられる。」 – Li Yilei aus – Revise Label : Lo Recordings x FLAU Release date : October 27 2023 Pre-order : https://aus.lnk.to/Revise

-

2024/01/31

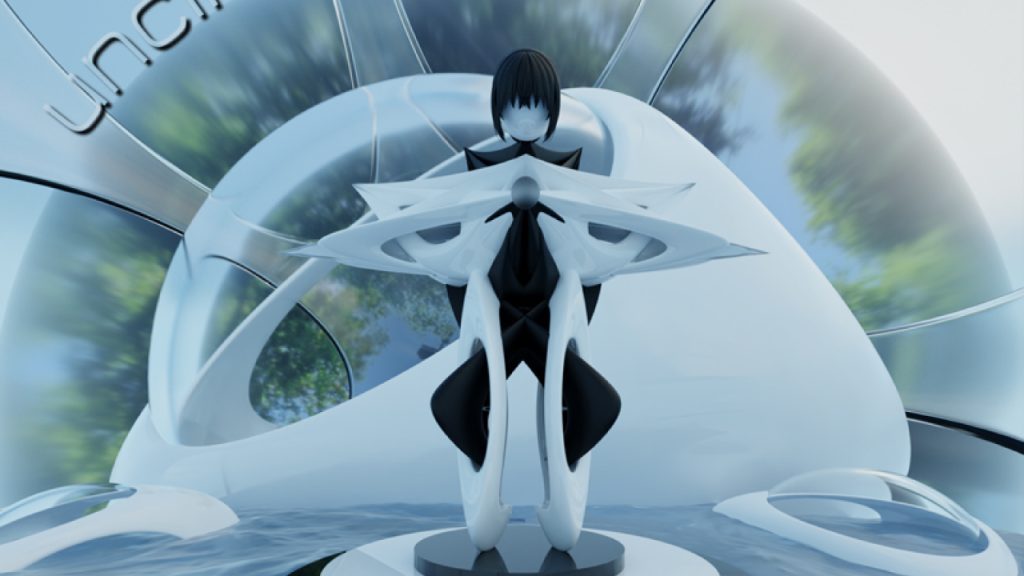

許しのエレクトロニカ|〈uncircle〉vol.4が開催

2月19日 SPREAD SPREADが拠点のイベント、”uncircle”のvol.4が2024年2月19日(月)に開催。エレクトロニカの器の広さを音楽の持つ温かみとしてとらえ、リアルイベントならではの居心地の良さを目標としている。 -主催より- 音楽の魅力の一つとして、享受しようとする者を拒まないという性質があると思います。何人も差別せず平等であるという魅力は当イベントでも特に重要視しており、今回はそこに焦点を当てた企画となっております。特にエレクトロニカでは、そういった許しの姿勢が積極的に採用されているように感じます。電子音楽という根を持ちながら、その周辺を包括した概念で、あらゆる挑戦の帰属する場所であると認識しております。そのため今回は、姿勢としてのエレクトロニカを実現したいと考えております。音楽を空間として感じることができるイベントだからこそ実現できるテーマだと思いますので、ぜひ現場に来て体感してください! – 【uncircle vol.4】 2024年2月19日(月) at 下北沢SPREAD -dj- NordOst uku kasai 駒澤零 aosushi -live- 皆川溺“春”集合体 Henry D. Pool 辻井くぬえ OPEN/START 19:00 door ¥2,500+1D(¥600) student ¥1,300+1D(¥600) Flyer:mary

FEATURE

- 2025/07/10

-

-

ゆっくりと記憶が蘇り、また消えていく|「AVYSS Chain」VLOG公開

雨と私の夢とファイアファイア more

- 2025/07/08

-

-

iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」に出演するバンドメンバー発表

iVy コンテンポラリー・パーク・オーケストラ♪としての演奏も披露

more

- 2025/06/18

-

-

iVy 初ワンマン公演「秘色庭園」がWWWにて開催

1stアルバム『混乱するアパタイト』CD版発売決定 more